核磁共振波谱法测定鸟苷-Ag+ 反应的化学计量比

从1970年以后,核磁共振技术开始成为测定有机化合物结构的重要手段,从不同类型的一维、二维核磁谱图中可以反映化合物结构的主要信息。核磁共振谱图具有一定的规律性、可解析性强,这两点是红外光谱、紫外光谱、质谱所不具备的优势。核磁共振现象是指利用外加磁场的作用使自旋量子数不为零(I≠0)的原子核发生塞曼分裂,对特定频率的电磁波产生共振吸收的物理过程。不同类型原子核产生的核磁信号不同,在核磁谱图中反映的信息也不同。I=1/2的原子核的核电荷分布可以看作球形对称,是核磁共振研究最多的对象,如1H、13 C、19 F、15N、29Si、31P等。其中,核磁共振氢谱(1H NMR)是使用频率最高的谱图。因为氢核的磁旋比是所有天然存在的原子核中最大的(γ=2.68×108rad?T-1 ?S-1),天然丰度高(99.98%),灵敏度也是最高的。1H NMR提供信号峰的化学位移可以初步判断峰的类型、谱峰裂分情况和耦合常数得到信号峰的邻近关系、谱峰积分面积反映原子的相对个数等信息。根据谱图上的信号峰可以初步识别某些特征基团,从而与化合物的结构相比较。迄今,核磁共振技术用于化合物的结构测定愈加广泛,在有机化学、药物、食品、高分子、生物等领域均有涉及。

本实验以一种常见的核苷分子鸟苷(Guanosine, G)为研究对象,利用核磁共振波谱法测定鸟苷-Ag+反应的化学计量比。

实验方法:实验涉及到的核磁共振氢谱均在布鲁克公司AvanceⅡ-600 MHz 核磁共振谱仪(Bruker Company,Switzerland)上完成,配备5mm BBO 探头,控温单元是BCU05 。

1H NMR试验参数:1H的共振频率为600.13 MHz;脉冲时间P1设置为18.7 μs,相应的脉冲能量为21.10 W;以TMSP的化学位移作为内标,谱宽设置为20 ppm;D1设置为8 s;采样次数ns为16次;时域数据长度为 64 K; 接收增益值RG设为5。

进行核磁共振滴定试验时,在核磁共振管中制备1 mL浓度为20 mM的鸟苷样品溶液,使用1 M AgNO3溶液从0 ~ 30 μL进行滴定。每次加入2 μL AgNO3溶液后,记录混合物的1H NMR谱图,并记录其N1H的化学位移变化。

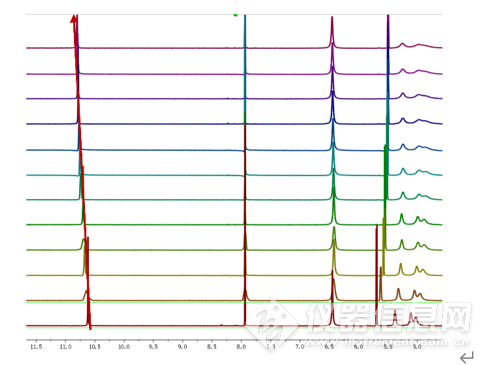

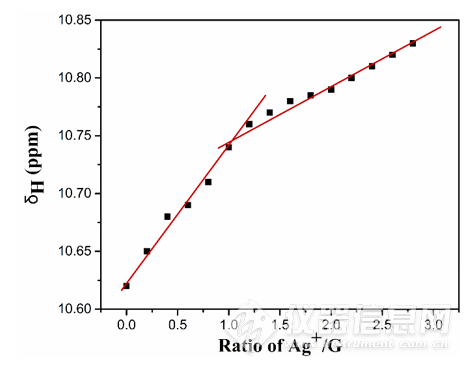

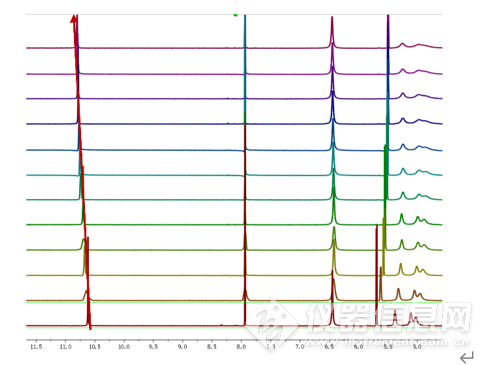

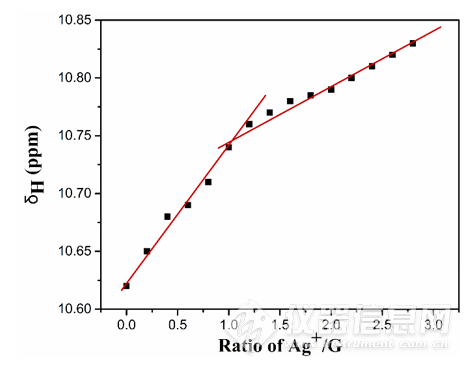

实验结果:1H NMR谱显示(图1),在室温下,Ag+加入到G的DMSO溶液中,导致N1H的化学位移明显向低场移动(Δδ = 0.21 ppm)。以Ag+与G的摩尔比为横坐标,N1H化学位移变化值为纵坐标作图,所得结合曲线(图2)显示Ag+与G配合物的化学计量为1:1。即在本试验条件下1个鸟苷分子可以结合1个Ag+。

图1DMSO-d6中G随Ag+浓度增加的核磁共振谱图

图2 Ag+/G比值与N1H化学位移变化的曲线图