原位电镜(in situ transmission electron microscopy)是一种在电子显微镜下实时高空间分辨率观察和记录材料或样品在不同条件下变化的技术,这种技术的应用涵盖了多个领域,包括材料科学、纳米科技、生物学等。特别是得益于气体和液体环境的引入,大大的拓展了原位电镜技术的应用范畴,如腐蚀科学和催化反应等。电子显微镜本身具有非常高的真空工作环境,因此,气相和液相反应介质通常被密封在一个非常小的纳米反应器里面。由于氮化硅(SiNx)具有易于微纳米制造且在一定厚度下仍有可靠的力学特性及适度的电子透明度等优点,被广泛应用于原位电镜中芯片用的密封膜材料。

在过去20年,基于像差校正器、单色器及直接探测器等硬件技术的发展,电子显微镜本身的性能包括空间和能量分辨率都得到显著提升。但是原位电子显微学直到目前为止,在空间分辨率上并无显著突破。关键原因是作为密封的SiNx膜材料限制了电镜本身及原位实验的品质因子。目前商用的SiNx膜的厚度一般为50 nm,而气相和液相电子显微学一般需要用两个原位芯片,这样仅密封膜的厚度就高达100 nm。如此厚的密封膜会造成非常高的有害电子散射,大大降低了原位电子显微学实验中采集的各种数据的信噪比。在原位电子显微学领域,学者们都一直认为降低SiNx膜的厚度非常必要,但是直到目前仍很难实现,因为仅通过刻蚀降低SiNx膜厚度,会造成力学性能的显著恶化。

针对此问题,美国西北大学的Xiaobing Hu和Vinayak Dravid教授研究团队从自然界蜂窝结构稳定性获得灵感,巧妙利用掺杂浓度对Si的刻蚀速率影响,在观察窗口区域引入了额外的微米尺度Si支撑图案,成功的将SiNx膜的厚度从50 nm降至10 nm以下。这种在窗口区域具有支撑图案的超薄原位芯片具有很多优点,如优异的力学性能、耐电子束辐照、充分大的可观察区域,保证了该超薄芯片在原位电子显微学上的广泛应用。基于Pd的储氢特性,作者系统了探索了超薄芯片对原位实验测量品质因子的影响,及Pd纳米颗粒的吸/析氢行为。

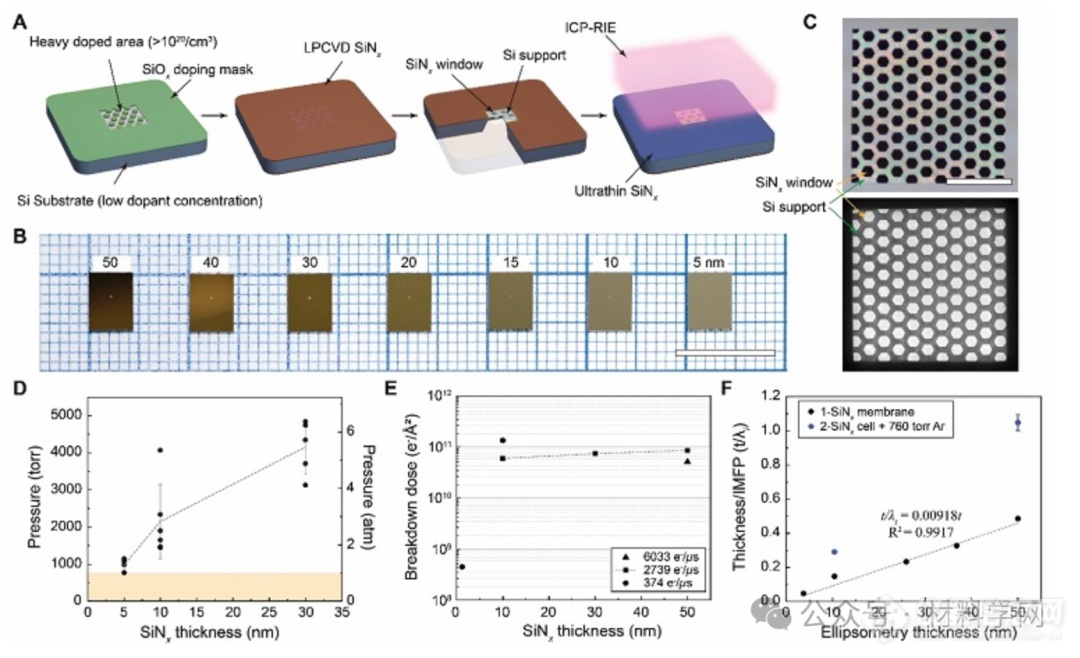

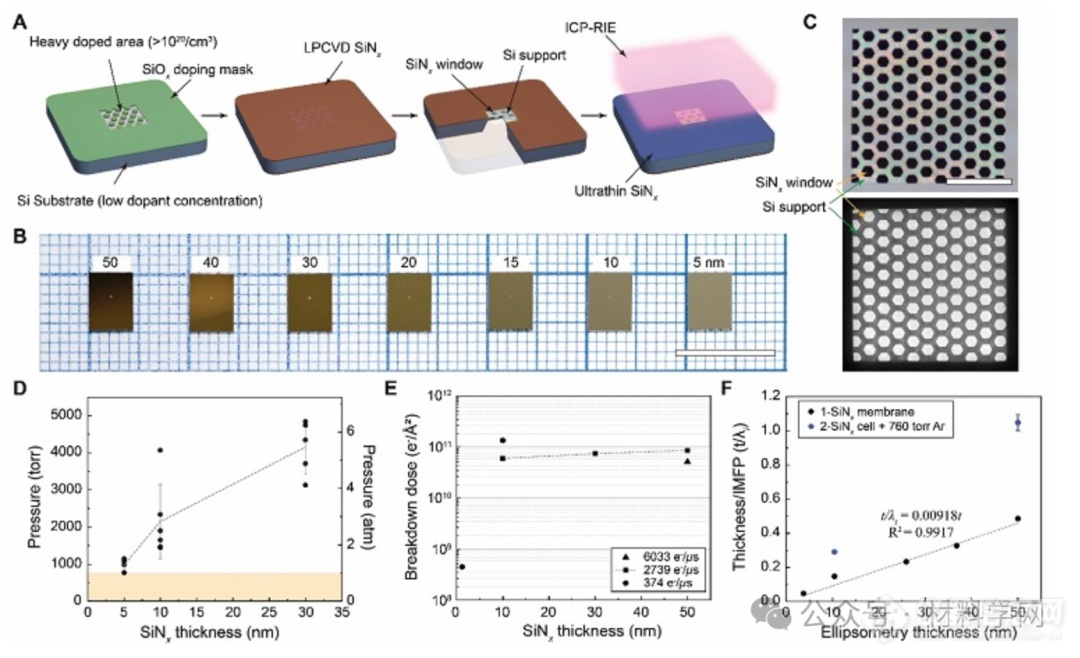

图1. 超薄原位电镜用芯片的制备及其优异的力学稳定性和电子束耐辐照性能,插图A、C中标尺分别为10 mm, 100 μm

图1A显示超薄芯片的制备过程,图1B显示了具有不同厚度的SiNx窗口的原位芯片。图1C的扫描透射模式下的暗场和明场像显示出超薄芯片窗口区域的蜂窝状特征。图1D显示出这种超薄芯片优异的力学特性,即使在5 nm厚的情况下,仍能承受1个大气压,完全满足绝大多数的气相原位实验。图1E显示出超薄芯片非常好的耐电子束辐照特性,当厚度从50 nm降到10 nm时,临界电子束剂量几乎没有改变。图1E为用光学方法和电子能量损失谱测量的不同厚度的SiNx膜数据。

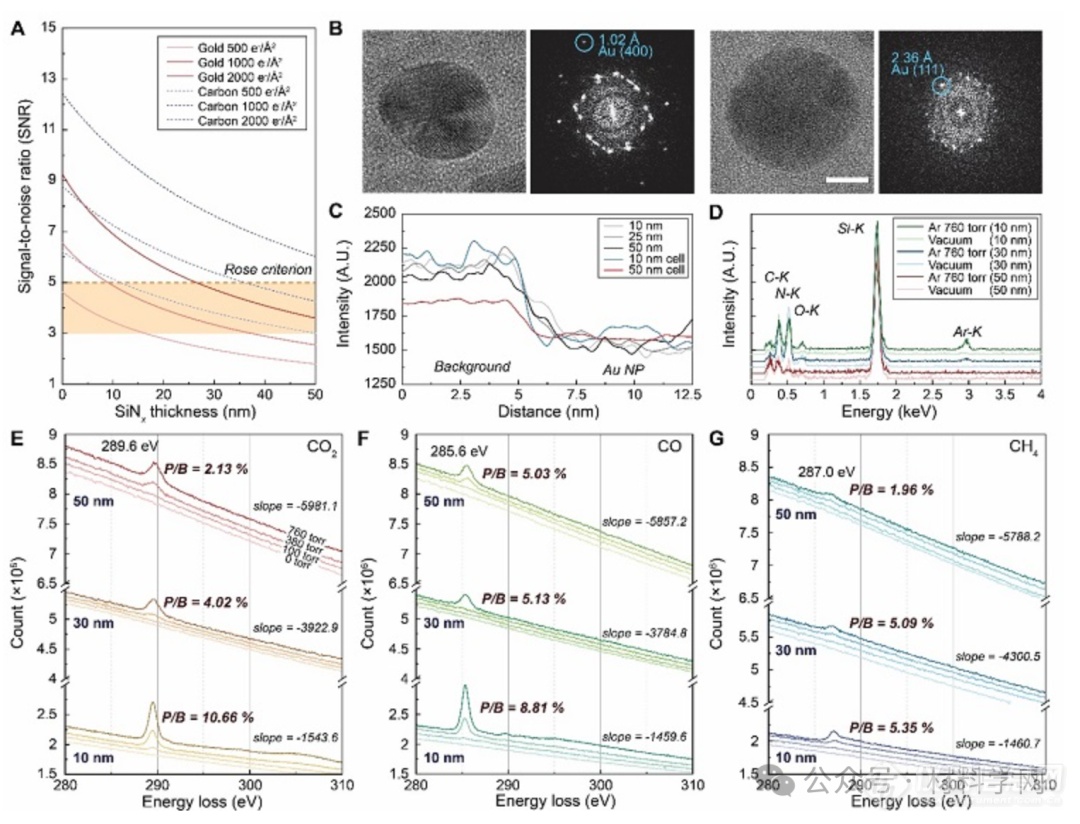

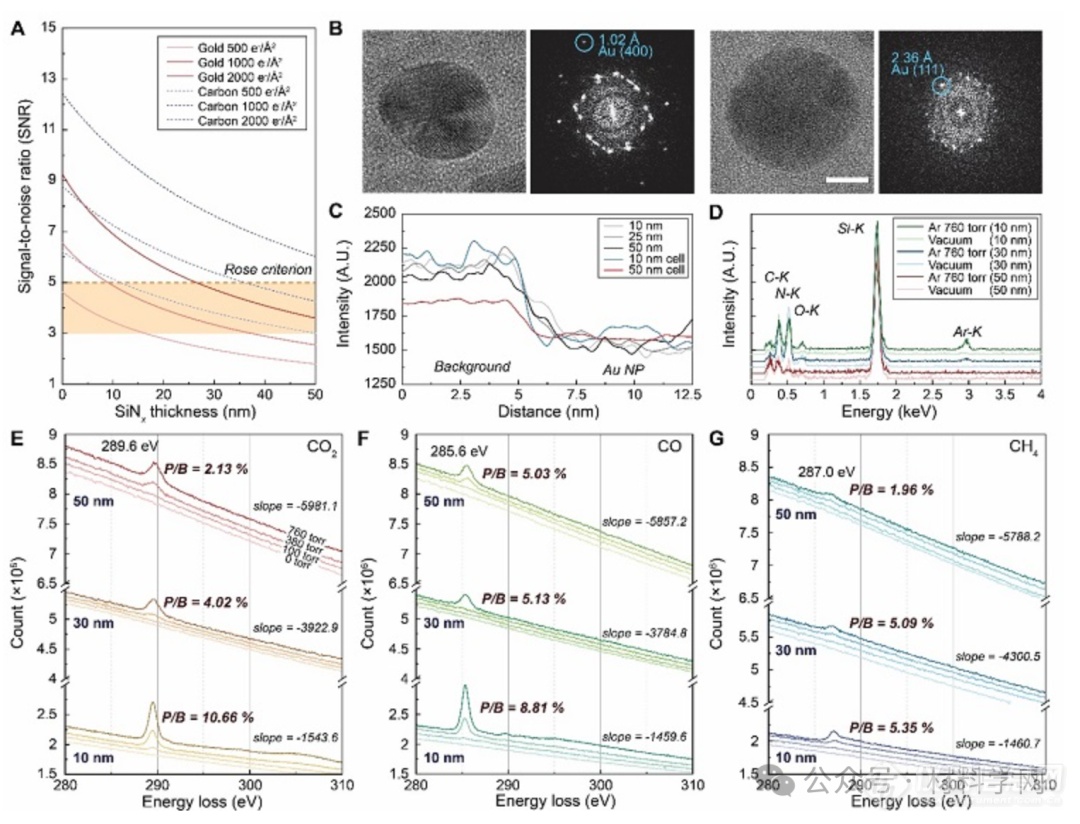

图2. 基于超薄原位芯片的气相电子显微学实验品质因数的显著提升

图2A为理论模拟不同厚度的SiNx对Au纳米颗粒明场像信噪比的影响,对于超薄原位芯片而言,即使在电子剂量比较低的情况下,仍可以拥有很好的信噪比,成像质量比较高。图2B、C显示出在一个大气压的Ar环境不同SiNx膜厚度下的高分辨像对比。可以看出与常规50 nm厚的原位芯片相比,超薄芯片的应用不仅提高了图像的信噪比,分辨率也从2.3 ?提高到1.0 ?。图2C显示出了能谱对比结果,可以看出在一个大气压的Ar环境下,当原位芯片窗口区域膜厚度从50 nm 降低到10 nm时,Ar/Si峰值比从0.59%升到8.3%,提高了14倍以上。图2E-G数据显示了超薄原位芯片显著提高了电子能量损失谱分析的灵敏度。

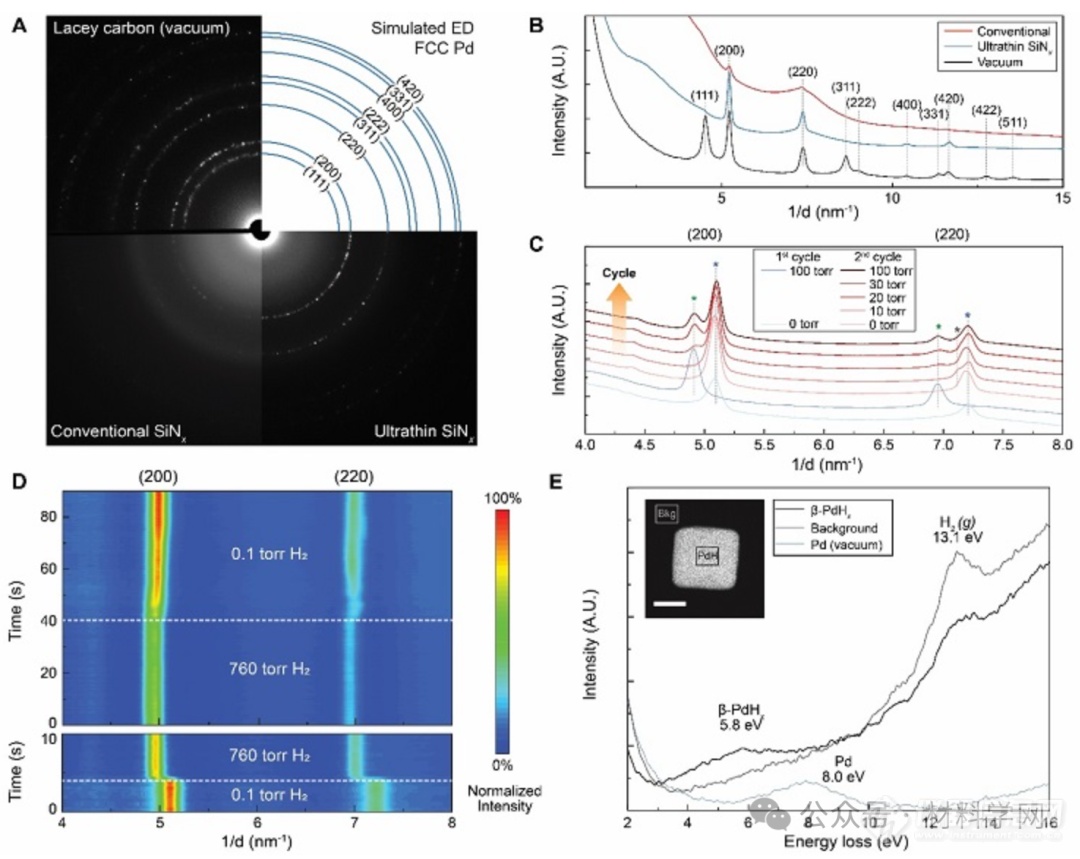

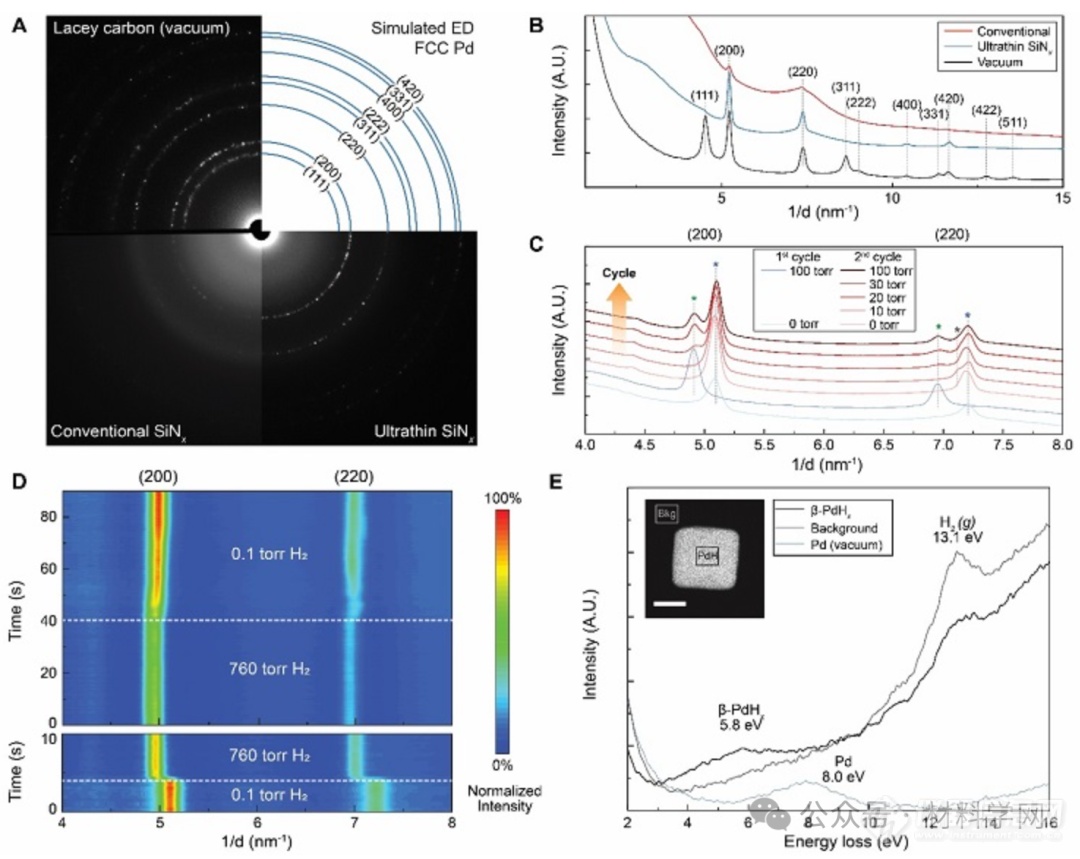

图3. 基于超薄原位芯片电子显微学在储氢材料中应用

图3A、3B为在不同支撑载体下纳米Pd颗粒的电子衍射对比图,可以看出超薄芯片显著压制了膜材料本身的有害电子散射,提高的电子衍射的信噪比。而这也允许研究人员在原位气相实验中进行定量衍射分析。图3C-D的原位电子衍射,显示出Pd纳米颗粒在原位充氢、放氢过程中的相变行为。图3E的电子能量损失谱分析确认了相变产物PdHx的产生。

基于气相超薄原位芯片的设计与探索实验,作者提出这种超薄芯片的设计策略可大规模推广到液相原位及其它基于SiNx的原位芯片上,大大提高原位电子显微学实验的品质因子,从而允许研究人员在原位实验过程中不单单观察形貌变化,可将其它先进电子显微学方法应用到原位实验上来。更进一步,这种超薄芯片也可拓展到原位X射线领域。可以说,超薄芯片的概念提出,将大大的影响整个原位实验领域。

这一成果近期发表在Science Advances上,美国西北大学胡肖兵研究副教授,Vinayak Dravid讲席教授为文章的通讯作者,Kunmo Koo博士为文章的第一作者。

[来源:材料学网]