复旦纳米固流法:光学显微镜分辨率提升至45纳米

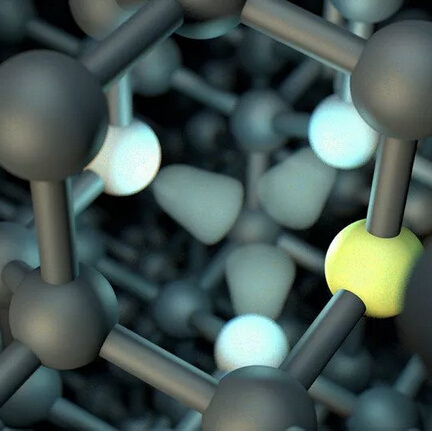

导读:据悉,武利民课题组通过将15纳米的锐钛矿二氧化钛纳米粒子组装成半球形和超半球形固体浸没超透镜,在常规的光学显微镜下实现了45纳米的超分辨率显微成像,大大突破了光学显微镜的极限分辨率200纳米。

复旦大学材料科学系武利民课题组研究设计开发了一种新的纳米粒子组装方法——纳米固流体法,首次实现了将高折射率的二氧化钛纳米粒子组装成能工作于可见光波段的超材料光学器件。相关研究成果已发表于《科学进展》。

目前,绝大多数超材料采用金属材料来制备,这些金属超材料可较好地工作于微波和太赫兹波段。但在更高频率的近红外,特别是可见光波段,金属会吸收过多的光线并造成显著的能量损耗,从而限制了金属超材料在近红外和可见光波段的应用。因此,低损耗的非金属超材料的制备与应用是国际超材料研究领域的热点之一。

据悉,武利民课题组通过将15纳米的锐钛矿二氧化钛纳米粒子组装成半球形和超半球形固体浸没超透镜,在常规的光学显微镜下实现了45纳米的超分辨率显微成像,大大突破了光学显微镜的极限分辨率200纳米,并揭示了二氧化钛纳米粒子间的近场耦合效应在该可见光超材料中的重要作用。

这项研究提供了一种在纳米尺度操纵可见光的途径,未来将该组装方法与纳米印迹、微纳流体等技术结合,有望制备出紧凑、低成本的超材料光学器件,应用于隐身、光子计算机、近场光学检测及太阳能利用等领域。

来源于:中国科学报

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐

写评论…

0