2022科学探索奖公布!50人获奖 "含金量"十足

导读:9月15日,第四届“科学探索奖”获奖名单揭晓,50位青年科学家榜上有名,首位“90后”获奖人诞生,并评出首批医学科学领域获奖人。

作为一项由科学家主导的公益奖项,“科学探索奖”秉承“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的宗旨,鼓励青年科技工作者心无旁骛地探索科学“无人区”。奖项面向基础科学和前沿技术的十个领域,每年遴选不超过50位获奖人,每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币奖金,是目前国内金额最高的青年科技人才资助计划之一。

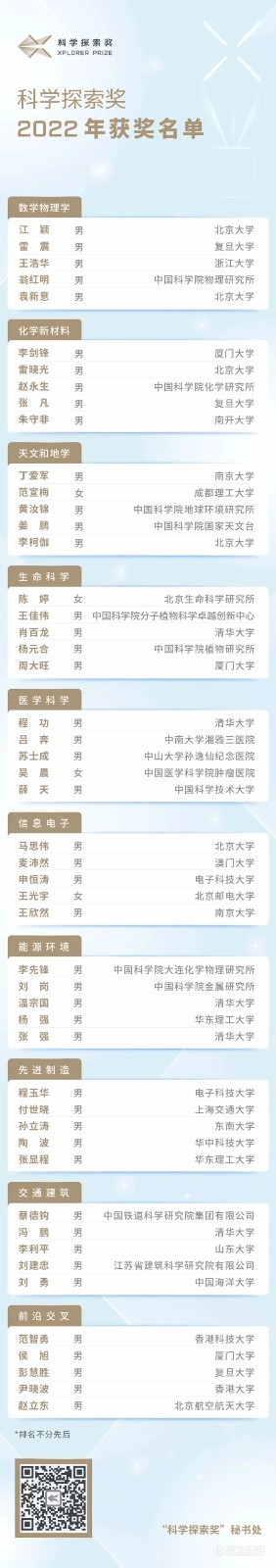

第四届“科学探索奖”获奖名单如下↓

今年亮点颇多:诞生首位“90后”获奖人,医学科学领域首批获奖人脱颖而出,多个地区首次出现获奖人,自由申报的获奖人创下新高……一个个亮点背后,折射出科学探索的新活力。

面向人民生命健康

首次增设医学科学领域方向

“降级”大肿瘤、探索多器官衰竭机理、预防蚊媒病毒传染病、干细胞再生治疗眼科疾病、开展中国最大食管癌队列研究……本届“科学探索奖”,五位科学家从一众选手中脱颖而出,成为医学科学领域的首批获奖人。他们致力于探索疾病的本质和规律,开发临床诊疗的新技术和新方法,潜心工作在科学研究“面向人民生命健康”的最前线。

“‘科学探索奖’今年开始增设医学科学领域,是因为我们和全国人民、全世界人民一样关注人类健康,也是因为我们坚信科学是未来人类健康改进的关键。希望支持一代又一代新的医学科学家,为建设‘健康中国’做出贡献。”首都医科大学校长、“科学探索奖”发起人饶毅表示。

2021年“科学探索奖”生命科学领域获奖人、复旦大学附属肿瘤医院研究员徐彦辉曾表示,“科学探索奖”并不是以常规的发表论文,或者说获得的“帽子”来选人,而拥有自己的“品味”,获奖人是很有代表性的,这为中国的科学发展带来了一个比较好的示范作用。

值得注意的是,五位获奖人中,中山大学孙逸仙纪念医院主任医师、研究员苏士成和中南大学湘雅三医院主任医师、研究员吕奔,他们既是救死扶伤的医生,又是探索医学奥秘的科学家,联通着生命科学研究和临床医学的发展。

“生命科学解答‘为什么’,临床医学在此基础上还要回答‘怎么办’。医师科学家从事以临床为导向和目标的科学研究,服务广大患者的现实需求。‘科学探索奖’激励我们将‘从0到1’的科学发现,以临床为出口不断为人民服务。”苏士成说。

迎来新晋科研力量

“多元化”获奖人展现基础研究生机

2022年获奖人“含金量”十足,展现出中国优秀青年科学家的过人实力。在50名获奖人中,45位有海外一流高校、研究机构学习或工作的经历;15位通过自由申报渠道产生,创下历年新高。

首位“90后”获奖人,首位澳门地区获奖人,大连、沈阳、济南等城市首次拥有获奖人……获奖人的“多元化”面貌,印证着中国基础研究的勃勃生机。

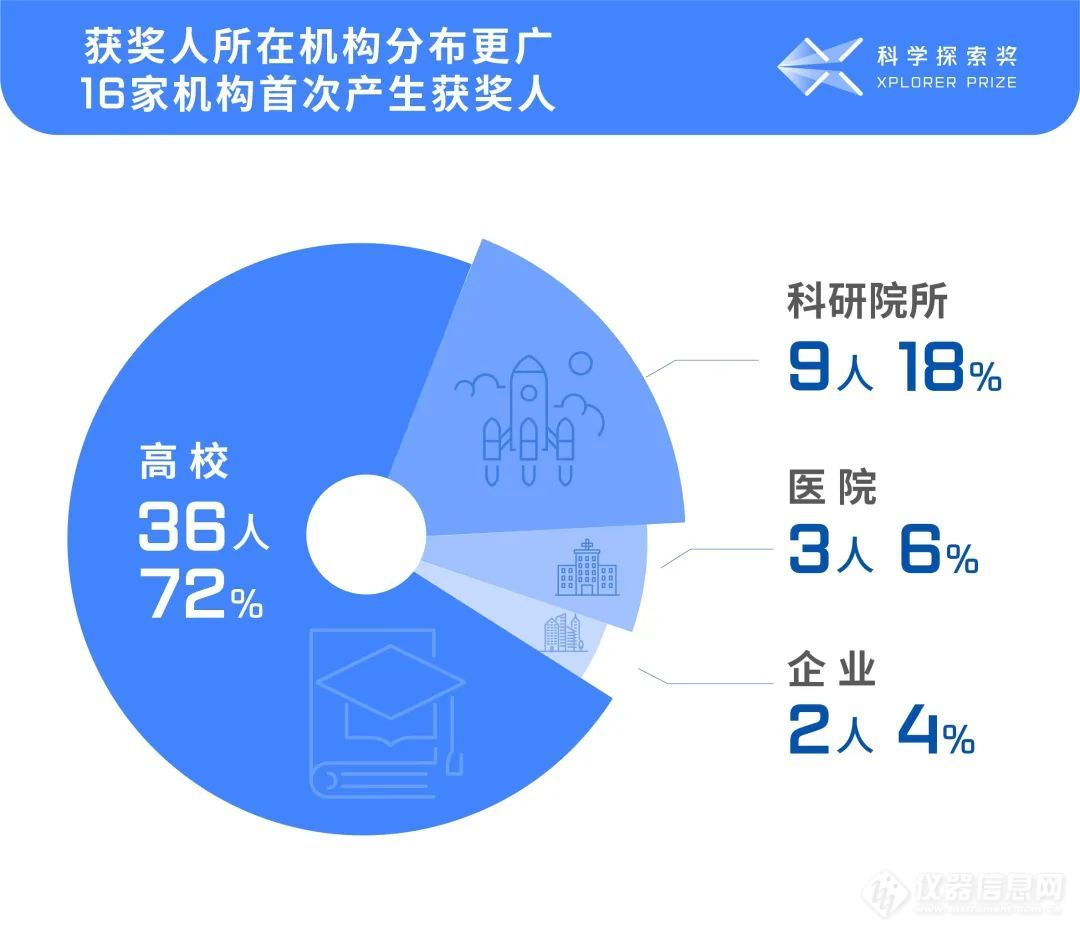

本年度“科学探索奖”获奖人来自18个城市和地区的35家不同机构,其中有16家机构首次获奖,地域和机构分布更加广泛,是中国科技创新布局不断优化的真实写照。

“我正在科研起步阶段,‘科学探索奖’为年轻科学家提供了极大的激励和认可,一方面让我更安心,为从事更有挑战性的工作提供了很多容错空间,另一方面也让我感受到更多责任,在未来一定要做出更不一样的原创工作。”本届最年轻的“90后”获奖人,北京邮电大学研究员王光宇说。

在得知获奖时,从事强震诱发地质灾害的机制与预测研究的成都理工大学教授范宣梅刚熬过几个通宵。

四川泸定6.8级地震后,范宣梅持续向有关部门提供自己的灾害预测结果和受损房屋道路解译数据,服务震后救援的“黄金72小时”。

“很高兴看到西部的获奖人不断增多,国家科研政策导向变化正在显出成效。西部的大发展,必然持续涌现出科学问题,我们身处第一线,就要不断解决问题,把论文写在祖国的大地上。”范宣梅说。

此外,港澳地区与内地的学术交流在不断“升温”。今年香港地区有两名科学家获奖,澳门地区也诞生了首位获奖人。获奖人澳门大学教授麦沛然从事芯片研究,是土生土长的澳门人。

麦沛然表示,澳门科学研究的起点不算高,但这几年得到国家方方面面的支持,又有和大湾区的频繁互动,进步速度很快。“我们会在‘小而精’的方向上不断努力,为国家的科技创新做出贡献。”

2020年“科学探索奖”先进制造领域获奖人、香港城市大学教授王钻开感叹,“这个奖项影响力和穿透力非常大,给我带来了多元化、多层次的关注。获奖后,有很多不同方向、不同学科、不同领域、甚至不同圈子的关注,甚至也引导了一些人进入到这个比较小众的研究领域,这个过程中,我也在不断拓宽自己的研究思路。”

深耕科技人才培养

拓宽青年科学家研究视野

近年来,国家有关部门和社会各界积极给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持, “科学探索奖”正是先行者,它瞄准青年科学家的“痛点”。

资源、关系少?奖项始终秉承“科学家说了算”的原则,科学界同仁携手营造良好的学术氛围,弘扬科学家精神,评审务求客观公正。

“今年‘科学探索奖’评审工作全过程严谨有序,“清华大学文科资深教授、“科学探索奖”监督委员会主席钱颖一介绍说:“申报人不得以任何形式影响评审工作的独立、客观和公正,一经查实,即取消当年参评或获奖资格。”

多位奖项发起人表示,“科学探索奖”的评审完全基于对学术成就和创新能力作出判断,谁“打招呼”,谁就“出局”。“我们希望用这种一票否决机制,使学术研究回归其初心本质。”

偶尔会迷茫和挫败?“科学探索奖”更是一种肯定和激励。毕竟,这是中国科学界的一次大奖,将激励更多的青年人投身科研、开拓创新。

在首届科学探索奖颁奖典礼上,杨振宁先生曾说,一个科学研究工作者,一生有两个“最困难”时期,一个是做研究生的时候,一个是得了博士学位之后的5-10年。“科学探索奖”特别关注第二个“最困难”期,“这是一个非常有远见的计划。”

“科学探索奖”不仅是对获奖者科研工作的肯定,也宣扬了一种更纯粹的科学探索精神,尤其是那些需要长期探索而短期收获较少的无人区。

他们确实做到了。在荣获“科学探索奖”后,不少青年科技工作者再接再厉,拿出了更加亮眼的成果:西南交通大学教授邓自刚主研的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式启用;浙江大学教授李铁风以“万米深海操控软体机器人”登上《自然》杂志封面;中科院工程热物理研究所研究员陈海生提出的超临界压缩空气储能技术为我国实现“碳中和”目标贡献力量……

四年时间不长,200位获奖人这个绝对数也不算大,但没有人怀疑,改变正在发生。“科学探索奖”在带给这些青年科研人员巨大助力的同时,亦将带动更多社会力量进入基础研究,助推中国科技事业蓬勃发展。

来源于:科技日报

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐