ISO颗粒表征专家许人良解读《Zeta电位测定操作指南》国家标准

牛亚伟

2023.11.27 点击0次

进入 #纳米颗粒表征国家标准解读阅读更多话题内容

导读:GB/Z 42353-2023《Zeta电位测定操作指南》于2023年3月17日发布,并于10月1日实施,填补了国内现有标准的空白。

Zeta 电位通常用于研究液体介质中颗粒分散体系的等电点(IEP)和表面吸附,并作为比较不同样品静电分散稳定性的指标。Zeta电位不是可直接测量的量,而是使用适当理论确定的量。此外,Zeta电位不是悬浮颗粒的固有属性,而是取决于颗粒和介质属性,以及它们在界面上的相互作用。介质的化学成分和离子浓度的任何变化都会影响这种界面平衡,从而影响Zeta电位。因此,样品制备和测量过程都会影响测定结果。为了避免zeta电位测量操作问题使测量结果出现误差,需要一个统一的zeta电位测量操作指导原则。

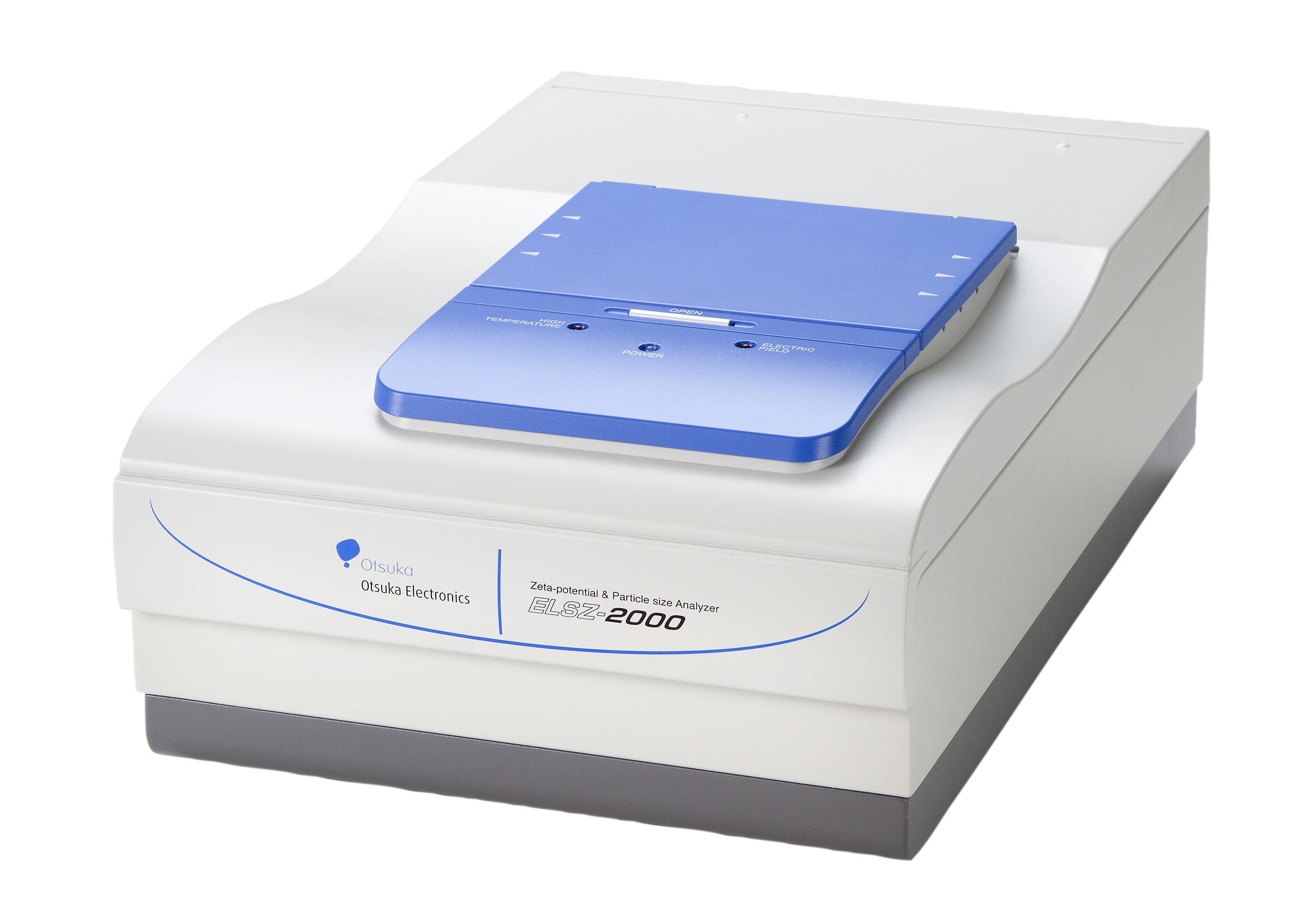

近期,GB/Z 42353-2023《Zeta电位测定操作指南》发布实施,提供了使用光学电泳迁移法或电声法测定Zeta电位的样品制备和测量过程的操作指南。本文特邀该标准主要起草人、ISO颗粒表征专家许人良博士对标准进行解读。

一、背景

近年来,Zeta电位这个参数越来越多地出现在各行各业。Zeta电位的测定不仅被用于科学探索,产品研发的理论设计、各个阶段的试验、最终产品的参数设定,在生产中也越来越多地被用于过程控制,以及中间产品或最终产物的质量控制,关于Zeta电位的在线测定也有所报道。

而在化学工业出版社2023年出版《Zeta电位实用指南》专著之前,国内外尚缺乏有关Zeta电位的专业书籍,在相关领域的专业图书中涉及的Zeta电位专业知识也不尽详细。高等教育中除了胶体化学专业课程,一般本科物理化学教学中涉及Zeta电位的很少,致使很多使用者不能完全理解这一参数的物理意义,难以正确地进行样品制备与测量、阐释测量结果,从而将测量结果应用到所要解决的理论或实践问题中去。

与其他颗粒表征的参数不同,Zeta电位不是通过直接测量得到的,而是通过测量某个物理量,然后使用某一理论模型得到的;Zeta电位不仅是颗粒表面的特性,而与颗粒的浓度以及所处的介质性质也密切有关。由于这两个特性,在Zeta电位的测定以及数据阐释中,普遍存在错误的操作、计算与结论。

基于上述原因,及时制定发布《Zeta电位测定操作指南》国家标准,为广大科技工作者提供正确的Zeta电位测定操作指导,是极其重要与必要的。本标准等同采用由ISO TC24/SC4制定的ISO/TR 19997:2018《Guidelines for good practice in zeta-potential measurement》,填补了国内现有标准的空白,为胶体颗粒Zeta电位测定标准化奠定了良好的基础;对正确使用Zeta电位测定技术与数据解释,具有重要的参考价值。本标准制定了用于测定Zeta电位的样品制备和测定过程的一般指导原则,有望统一国内的测试方案,在科研、医药、化工等领域有着重要意义。

二、制定过程

本标准涉及的专业领域较为广泛,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性机构和企业合作完成。主要参与单位有山东理工大学、上海市计量测试技术研究院、中机生产力促进中心有限公司、河南中科智能制造产业研发中心有限公司。

2021年4月,标准起草工作组组建,讨论了具体的工作过程,拟定了相应的工作计划和各单位承担的工作内容。此标准的编制工作依据《标准化工作导则第1 部分:标准化文件的结构和起草》,《标准化工作导则 第2 部分:以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》,以及《国际单位制(SI)和国际单位制多功能与某些其它单位的使用推荐规程》等国家标准。

本标准共进行了一项验证实验,对聚苯乙烯的浓溶液采用均衡稀释法进行稀释,在一系列浓度条件下测量样品的Zeta电位,说明均衡稀释法使得样品的特性除了颗粒浓度外,其余的都保持原样,颗粒的Zeta电位在稀释过程中没有改变。

经过广泛征求修改意见与评审会专家意见,并经过相关实验验证,本标准最终于2023年3月发布, 并于10月1日起实施。

三、主要内容

本标准首先概括性地介绍了Zeta电位的定义与特性,主要用途,以及主要测量技术。强调了从不稳定悬浮液到稳定悬浮液转变的临界Zeta电位值,只在有限的应用中才得到证实,需要小心使用。并建议以监测和关联第二被测量(例如粒度分布,浊度,黏度等)以验证由Zeta电位测量得到的结论。

本标准分两章详细地描述了样品制备与测定的不确定度与误差来源。

样品制备:Zeta电位测定起始于取样。只有当测试样品能够代表某一材料批次,且取样量足够时,在该样品中测到的实验值才适用于该批次。在大多数的应用中,样品必须保持稳定状态,例如没有沉淀、团聚等现象,否则所测量的实验值只能代表某一时间段的状态。

除了悬浮液样品制备中的一般做法以外,由于颗粒的Zeta电位取决于颗粒以及分散介质,如果不采取特殊措施,简单的稀释可能会改变介质的化学成分,从而影响颗粒Zeta电位。样品制备需要遵循的程序是能从原始体系变为可用于测量的稀释样品后,Zeta电位不变。这就要求在稀释时,不仅原始体系和稀释后体系之间的颗粒及其表面保持相同,而且介质保持相同的电化学性质,有相同的pH值和各种离子浓度,也即除了颗粒浓度,悬浮液的其他特性都不变。使用去离子水进行简单稀释是一种常见的误导性且通常不正确的制备Zeta电位测量样品的方法。

样品稀释可以遵循所谓的平衡稀释方法,即使用与原始体系中相同的液体作为稀释剂。如果处理得当,平衡稀释会导致样品中唯一修改的参数是颗粒浓度。理论上只有基于平衡稀释的样品制备过程才能产生与初始体系有相同Zeta电位的稀释样品。

得到用于平衡稀释的液体有三种方法。第一种方法包括使用重力沉降或离心法提取上清液。然后用此清液或“母液”将初始样品稀释至所选测量技术的最佳程度。该方法适用于相对于介质有足够密度差的颗粒。对于用第三相(乳化剂)稳定的通常不混溶的油相和水相的乳液,离心方法不适用。通常将其稀释到匹配的离子背景中,使在初始的浓的和稀释后的悬浮液有相同的离子背景。该稀释剂可通过了解分散剂相中的离子组成(离子、离子表面活性剂)获得。第三种可能更适合纳米和生物胶体的方法是使用透析。透析膜需要对离子和分子具有渗透性,但对胶体颗粒不具有渗透性。

如果样品需要稀释,建议在不同浓度下进行一系列测量,这样可以观察到颗粒-颗粒相互作用的影响或其他稀释效应。通常,由颗粒-颗粒相互作用引起的受阻运动会减少表观运动,从而使测量的Zeta电位绝对值偏小,而不同程度的稀释可能会观察到不同的Zeta电位,直至稀释到颗粒间的相互作用不再影响到测量值。

无论是初始样品还是经过制备(稀释)的样品,必须对其稳定性进行一系列按时间顺序进行的测量。如果遇到测量值随时间而变,则除了报告测量值之外,还需报告变化率。通常在实验报告中需要详细说明样品是如何处理的,以及稀释剂是如何制备的。可以对样品进行多次稀释和测量,以证明所采用的方法是稳定和可重复的。

测定的不确定度与误差来源:为了保证测量的准确性,强烈建议仪器制造商或其指定人员定期对仪器进行性能验证。当使用电泳光散射法测量时,必须保证在测量区有足够的颗粒,而不会由于沉降而使颗粒都沉到底部。当电泳速度很小时,使用可测量极小电泳迁移率的相位分析光散射法。操作人员不正确的参数输入也是可能的误差来源。

Zeta电位测量对清洁度和少量污染物(如多价离子或浸出材料)的存在特别敏感,这些污染物可能不会显著影响电导率或pH值,但却会影响Zeta电位的测量。可能的污染源有:1)用于稀释或样品制备的介质(通常为水)的质量;2)前一个样品在样品池内的残留,特别是当前后两个样品的离子浓度相差很大时,简单的冲洗可能是不够的;3)用于实验的任何玻璃器皿或其他容器内壁所残留的离子;4)介质在测量温度下显著挥发或蒸发而导致介质的变化;5)气泡(在灌装过程中或者过滤过程中形成,或者从溶解空气中产生,或者由于电化学反应而产生,例如在电极表面发生电解)的存在会扭曲电场,并导致错误的电导率测量,或受障碍的电泳运动;6)水中二氧化碳的溶解对悬浮液pH与电导率的影响。

其他会影响测量结果的因素主要来自于所加的电场:1)由于所加电场后产生焦耳热。焦耳热可以同时引起温度升高和温度梯度,两者都会影响zeta电位测量过程中的电泳和电渗;2)当电流通过样品时所导致的样品变化,特别是对蛋白质和蛋白质类生物分子(如DNA),或颗粒表面包覆有生物分子或其他易受影响涂层的样品;3)电场作用导致电极表面的氧化还原反应,从而影响某些生物样品。减轻该问题可以考虑几种解决方法,包括减少电场的施加时间,用微弱的电场,使用短脉冲电压,使用较低活性的电极材料(如将金换成钯),或同时监测粒径大小,当观察到显著的变化趋势时,停止测量,等等。

Zeta电位是由电泳迁移率计算得来的。用于计算的合理理论和公式极大程度上取决于悬浮液的环境,商业仪器使用的理论计算ζ电位一般假定颗粒为光滑的刚性圆球,对非理想颗粒,应谨慎使用。

四、进一步阅读

本标准仅对如何正确测定Zeta电位提出了一些指导,如果想要系统地了解Zeta电位的定义、物理含义、计算方式、测定方法,以及一些典型的应用,可以参考由化学工业出版社出版、许人良所著的《Zeta电位实用指南》。该书涵盖了有关Zeta电位与电动现象的最新发展,提供了诸多最终能用于解释实验结果的公式,并附有对于这些公式的理论基础以及数学推导与公式演变过程的较详细的参考资料。

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐