Henry H. Radamson院士团队在红外探测器方面取得多项重要进展

导读:近期,Henry教授团队在大尺寸硅衬底上异质外延了高质量的SiGe/Si和GeSi/Ge多量子阱传感材料,并采用标准的CMOS制造工艺制备了PIP和PIN两种结构的量子阱红外探测器。

01 研究背景

随着红外成像技术的不断发展,市场对红外探测器的灵敏度、红外成像的清晰度要求越来越高。由于氧化钒(VOx)探测器的灵敏度要高于非晶硅,目前已成为非制冷探测器领域的主流路线,氧化钒探测器占据非制冷探测器的比例近七成,部分氧化钒探测器甚至表现出了接近制冷型红外探测器的优异性能。缺点是它不兼容标准的 CMOS 工艺生产线,需要有单独的CMOS工艺生产线。国内外多数企业选择氧化钒技术路线。

相比于非晶硅和氧化钒等热红外探测器,工作于短波红外波段的探测器具有极强的天气适应性,穿透雾、霾、烟尘的能力更强,识别度更高,目标细节表达更清晰,有效探测距离更长。同时,短波红外成像技术具有在湿热天气下仍表现良好等优势。常见的铟镓砷(InGaAs)、硫化铅(PbS)和碲镉汞(MCT)等短波红外材料存在有毒(砷化物摄入过量会导致中毒,引起贫血、肠胃炎、肺炎肝炎等疾病;铅中毒会严重影响人体的神经系统、心血管系统、骨骼系统、生殖系统和免疫系统等;汞中毒会导致人体肾脏损害、皮肤损害、神经系统障碍、肌肉震颤、肝肾功能不全等)、大面积污染环境、不兼容标准的CMOS制造工艺、良率低、无法大规模量产、不宜进入消费电子领域等劣势,限制了短波红外成像技术的应用场景。

在此背景下,研究院首席科学家、光电集成电路研发中心主任Henry教授长期致力于无毒且环保、大面积均匀性良好、高度兼容CMOS工艺生产线、可大批量生产的红外成像技术,相关技术有望逐渐取代现有红外成像技术的军用市场,并将创造红外成像技术在民用领域的新市场(特别是短波红外成像技术),比如汽车辅助驾驶系统、工业检测、医疗诊断、消费电子、智能安防、森林防火和商业航天等应用,对促进国民经济健康发展具有重大的科学价值和现实意义。

02 研究进展

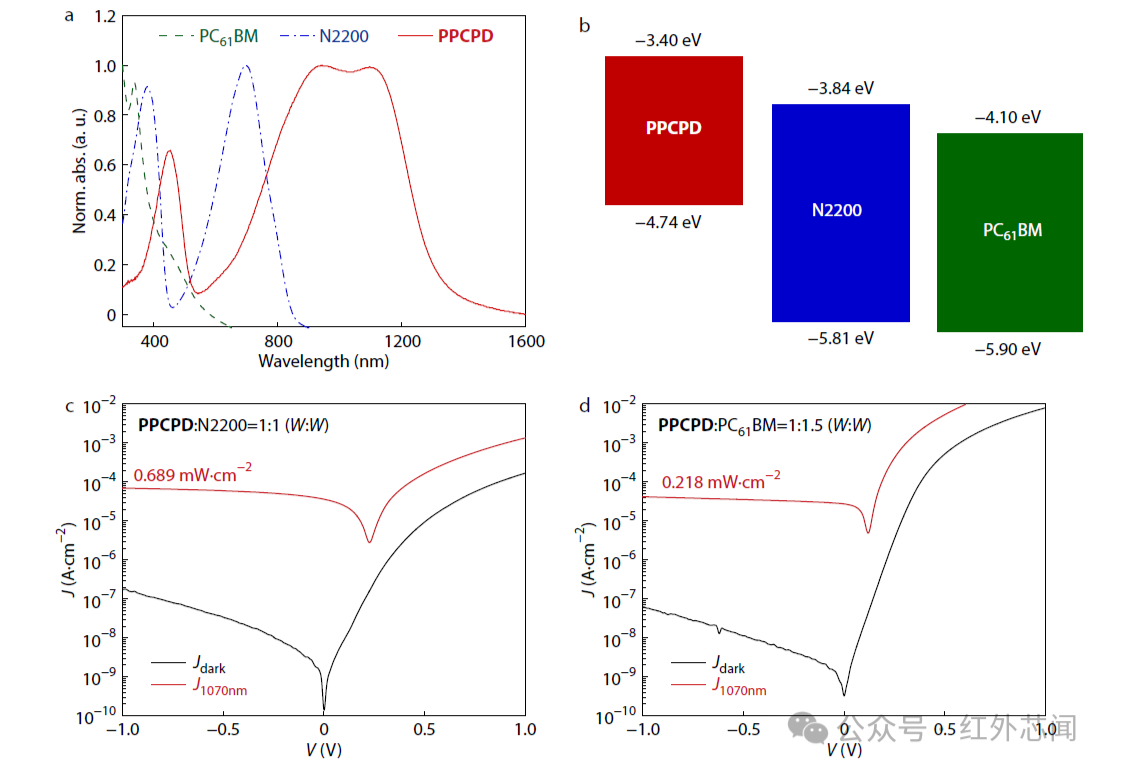

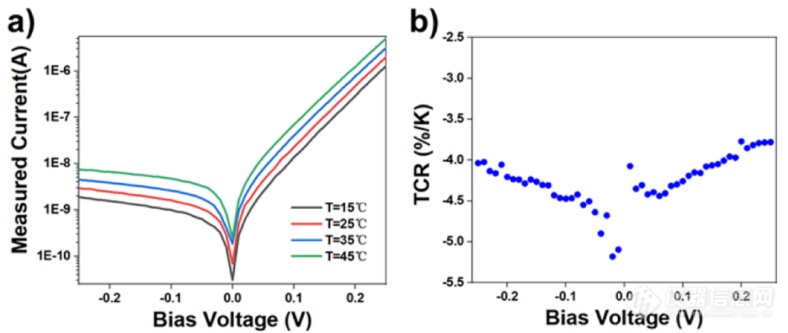

近期,Henry教授团队在大尺寸硅衬底上异质外延了高质量的SiGe/Si和GeSi/Ge多量子阱传感材料,并采用标准的CMOS制造工艺制备了PIP和PIN两种结构的量子阱红外探测器。结果表明SiGe/Si和GeSi/Ge多量子阱传感材料在长波红外波段展现出了优异的电阻温度系数(如图1所示),超过了商用的氧化钒(VOx)和非晶硅(a-Si)长波红外探测器。同时,GeSi/Ge多量子阱探测器在短波红外波段的光电响应优于Ge半导体材料,它是非常重要的短波红外光电传感材料。相关结果分别以“A SiGe/Si Nanostructure with Graphene Absorbent for Long Wavelength Infrared Detection”和“High-performance GeSi/Ge multi-quantum wells photodetector on a Ge-buffered Si substrate”为题目发表于国际知名期刊ACS Applied Nano Materials和Optics Letters,两篇论文的第一作者均为Henry教授指导的联合培养博士生王贺,两篇论文的共同通讯作者均为研究院赵雪薇博士、中国科学技术大学胡芹研究员和研究院Henry教授。其中,硅基异质材料外延、探测器设计与制造、实验和表征分析方面均是在Henry教授及其团队成员的通力合作下完成。

图1 不同温度下GeSi/Ge MQW探测器(直径为10 μm):(a)电流-电压特性曲线(b)TCR曲线

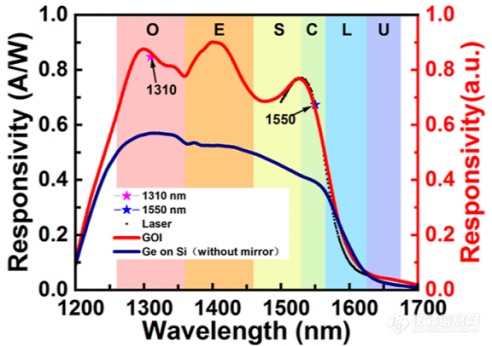

此外,Henry教授团队创新性的在大尺寸的绝缘体上锗(GOI)晶圆上制备了谐振腔增强型GOI短波红外光电探测器,证明了谐振腔结构有效的提升了GOI短波红外光电探测器在1550nm波段的光电响应,可与商用的InGaAs短波红外光电探测器相媲美,被认为是颠覆InGaAs短波红外成像技术的重要技术方案(如图2所示)。相关结果以“High-Performance Ge PIN Photodiodes on a 200 mm Insulator with a Resonant Cavity Structure and Monolayer Graphene Absorber for SWIR Detection”为题目发表于国际知名期刊ACS Applied Nano Materials,论文的第一作者为Henry教授指导的博士生余嘉晗,共同通讯作者为研究院赵雪薇博士、研究院苗渊浩副研究员和研究院Henry教授。

图2 谐振腔增强型GOI短波红外光电探测器的光响应谱(器件直径为100 μm)

综上,Henry教授团队近期开发了多类型兼容CMOS工艺的红外探测器,系统地研究了SiGe/Si多量子阱材料、GeSi/Ge多量子阱材料和GOI谐振腔结构对红外探测器的作用机理,红外探测器的响应度、暗电流、电阻温度系数及量子效率等关键性能指标均处于国际领先水平。此前,Henry教授团队在人民日报展示了应变GOI短波红外成像芯片的高清晰成像效果,实现了廉价且高性能的短波红外成像技术的范式创新,突破了现有技术在民用消费领域的新市场,具有非常重要战略意义与现实价值。迄今为止,Henry教授团队围绕红外成像晶圆、红外探测器结构与制造工艺、红外成像芯片以及芯片集成方法等方面进行了全方位的专利布局,旨在形成完善的专利池。

03 Henry H. Radamson院士简介

Henry教授,“中国政府友谊奖”获得者,“广东省友谊奖”获得者,欧洲科学院院士,国际知名的纳米光子学、电子学和半导体光电材料研究领域专家,欧洲材料研究协会(E-MRS)执行主席,Springer-Nature期刊编辑,Fundamental Research期刊编委,在国际会议和重要学术期刊上发表了250余篇高水平论文。2023年,Henry教授撰写了名为《Analytical methods and instruments for micro-and nanomaterials》的英文书籍(研究院为第一单位),这本书详细介绍了用于表征纳米结构材料的分析仪器,提供了评估材料质量、缺陷、表面和界面状态、元素分布、应变、晶格畸变以及电光特性的方法。

广东省人民政府给Henry教授颁发了2022年度“广东省友谊奖”,感谢Henry教授对促进广东省经济社会发展和对外交流合作做出的重要贡献。Henry教授经广东省人民政府推荐,荣获2023年度中国政府友谊奖,国务院总理李强于2024年2月4日下午在人民大会堂亲切会见了在华工作的外国专家代表,Henry教授作为获奖者受邀参加了座谈。

来源于:大湾区集成电路研究院

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐