广州大学王家海团队在国际能源知名期刊发表最新锂电池研究成果

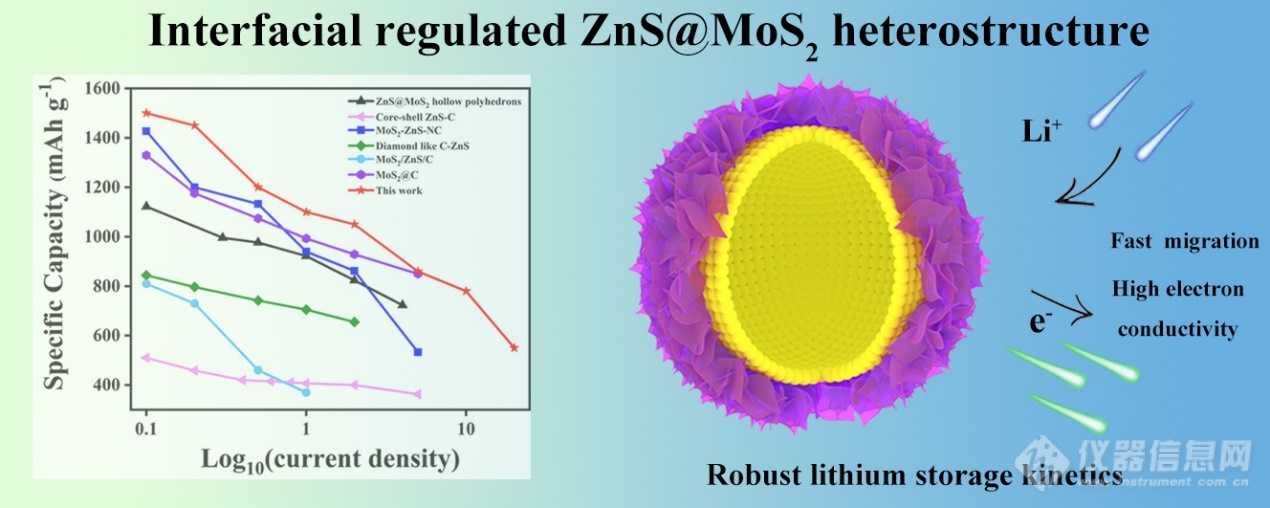

导读:在本研究中,王家海教授团队通过一种设计的溶剂热策略实现了一个界面调控的ZnS@MoS2异质结构。

近日,化学院王家海教授团队联合香港科技大学邵敏华教授,在锂离子电池负极材料领域取得重要进展。研究成果发表在国际知名期刊Nano Energy上。

01研究背景:

金属硫化物作为锂离子电池负极材料,近年来受到了广泛的研究和关注。它们因具有较高的理论比容量、良好的电化学活性以及相对稳定的化学性质而备受青睐。相较于传统的碳基材料,金属硫化物能够提供更多的锂储存位点,从而大幅提升电池的能量密度。尽管金属硫化物作为锂离子电池负极材料具有众多优点,但仍面临着一些挑战,如体积膨胀、电化学稳定性不足等问题。因此,研究人员正在通过各种策略,如复合材料的制备、界面工程、结构设计等方法来解决这些问题,进一步提升金属硫化物负极材料的电化学性能和使用寿命。

02研究内容

异质结构的构建是合成具有高电化学性能的锂离子电池负极材料的一种有效方法。在本研究中,王家海教授团队通过一种设计的溶剂热策略实现了一个界面调控的ZnS@MoS2异质结构。该策略在异质结构中引入了界面调控,增加了锂吸附的活性位点,并提高了锂离子存储的整体动力学性能。在异质结构界面处引入了内建电场,增强了电子转移和锂离子迁移,从而得到高性能锂离子电池负极材料。密度泛函理论(DFT)计算的结果进一步确认,界面处的电子重新分布促进了电荷转移并降低了锂离子迁移的障碍。这项研究提出了一种新颖的界面调控策略,增强了异质结构中的锂离子存储,并揭示了改善锂存储动力学的潜在机制。具体创新点为:

1. 界面调控策略的引入:本文通过设计一种界面调控策略,系统地解决了ZnS和MoS2在异质结构中的界面匹配和电子传输效率问题,这在之前的研究中很少被报道。界面调控不仅改善了材料的电化学性能,还提高了其结构稳定性。

2. 异质结构的创新构建:采用溶剂热法成功构建了ZnS@MoS2异质结构,这种结构能够有效增加锂离子的吸附位点,并改善锂离子的迁移动力学。这种特殊的构建方式为提高电池的能量密度和循环稳定性提供了新的途径。

3. 表面反应动力学的优化:通过界面调控策略,显著增强了表面反应动力学,这意味着电池在充放电过程中能更高效、快速地进行锂离子的吸附和释放。这直接提升了电池的充放电性能,尤其是在高倍率充放电条件下。

4. 内建电场的应用:研究中在ZnS@MoS2异质结构的界面处引入了内建电场,该电场有助于促进电子的快速转移和锂离子的迁移,进一步提升了电池的充电效率和稳定性。这种方法在提高电池性能方面展现了巨大的潜力。

03研究相关

博士后陈辅周为本文的第一作者,王家海教授和邵敏华教授为共同通讯作者,广州大学为第一单位。王家海,广州大学化学化工学院教授。团队研究方向包括能源催化材料、锂电池、生物化学传感器、纳米孔单分子计数器和5G通讯。代表性成果发表在Advanced Materials、Biosensor and Bioelectronics、J. Am. Chem. Soc.、Nano Letters 、Nano-Micro Letter 、Nano Energy等国际知名期刊。

来源于:仪器信息网

热门评论

最新资讯

新闻专题