Tissue Cytometry助力中大附一林颖教授团队发现炎症性乳腺癌发展新机制

炎症性乳腺癌(IBC)是一种罕见且高度恶性的乳腺癌亚型,其特征是迅速出现弥漫性红斑和水肿。IBC转移发生率高达30%~40%,5年生存率仅为25%~48%。目前引起炎症和促进转移的潜在机制尚未阐明。尽管IBC和非IBC的组织病理相似,且具有相同的分子亚型,但前还没有针对IBC的治疗策略。因此,迫切需要探索导致IBC发展的发病机制和分子机制,以确定新的靶点来指导治疗。

中山大学附属第一医院林颖教授团队近期在AACR发表题为“A subpopulation of luminal progenitors secretes pleiotrophin to promote angiogenesis and metastasis in inflammatory breast cancer”的文章。

研究人发现IBC肿瘤中含有高表达神经营养性细胞因子胸腺素(PTN)的一组腺突前体(LP)细胞的富集。LP细胞分泌的PTN通过与位于IBC肿瘤和受影响皮肤中的内皮尖端细胞上的NRP1受体直接相互作用,促进了血管生成。NRP1在尖端细胞中的激活导致在IBC受影响的皮肤中招募不成熟的周血管细胞,这与增加的血管生成和IBC转移相关。总的来说,这些发现揭示了LP细胞、内皮尖端细胞和不成熟的周血管细胞之间通过PTN-NRP1轴的相互作用在IBC发病机制中的作用,为改善IBC的治疗策略提供了

实验部分

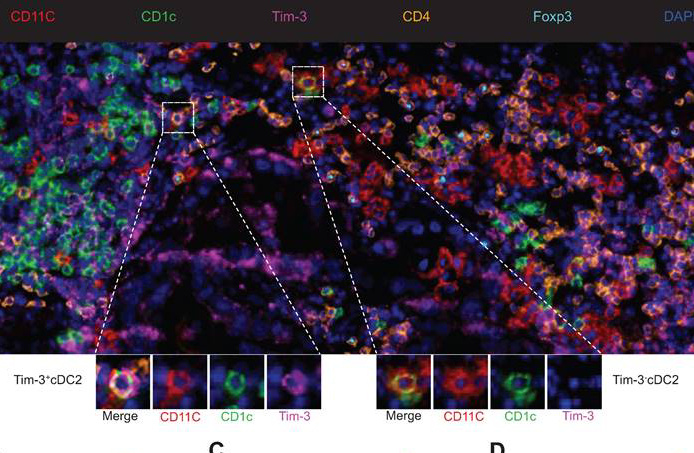

本文使用TissueGnostics公司TissueFAXS Spectra全景多光谱组织扫描定量分析系统对样本进行多色荧光图像采集。通过Tissue Cytometry技术获得了精准的单细胞定量结果、空间定量数据及蛋白表达水平的量化。

文章作者借助Tissue Cytometry多色荧光单细胞定量分析技术,首先验证其在肿瘤中的富集情况,更通过原位空间位置距离证明了PTN+ LP细胞(krt1 /18+ ITGA6+ PTN+)分泌的PTN与尖端细胞(CD31+ CXCR4+ NRP1+)的NRP1相互作用。在这种研究方法中,无论是PTN+细胞还是尖端细胞所需的精细化表型研究依赖的多标记技术,还是从组织切片原位精准分析细胞真实轮廓的距离关系,都需要达到较高水平的组织染色技术、成像技术以及单细胞原位分析技术要求以及数据的可靠性验证要求

更值得注意的是,本文作者表示,这部分工作的发表,也是第一次在单细胞水平上描述IBC肿瘤和受影响皮肤微环境的研究报告。通过这种方法,确定了 PTN + LP 亚群是 IBC 独特临床表现和侵袭性的关键贡献,为LPs、内皮尖端细胞和未成熟血管周围细胞之间在IBC发病机制中的作用探索了一条新的研究手段何思路,未来可以帮助改进IBC的治疗策略。

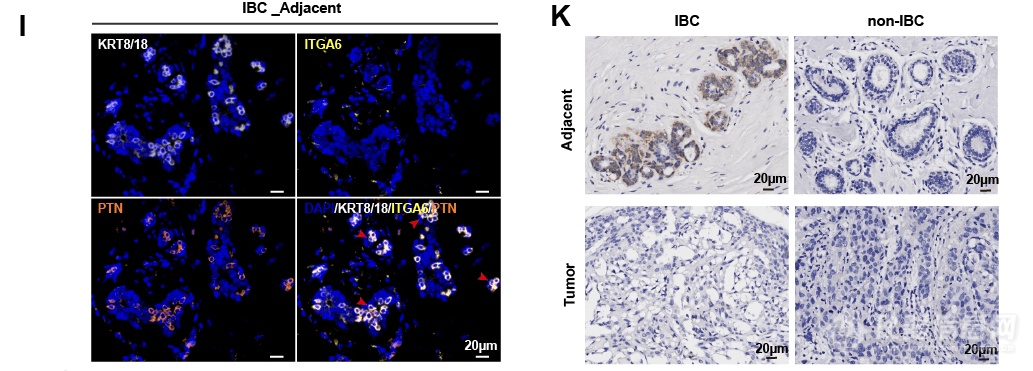

PTN+ 28lp亚群在IBC肿瘤中的富集。

(I)ibc邻近25个正常组织(ibc_nearby)中PTN+ 23个LP细胞(KRT8/18+ ITGA6+ PTN+ 24,用红色箭头标记)多重免疫荧光染色(mIF)的代表性图像。标尺,20 μm。

(K)邻近正常组织、IBC肿瘤(左图)和非IBC组织(右图)PTN免疫组化(IHC)染色的代表性图像。标尺,20 μm.

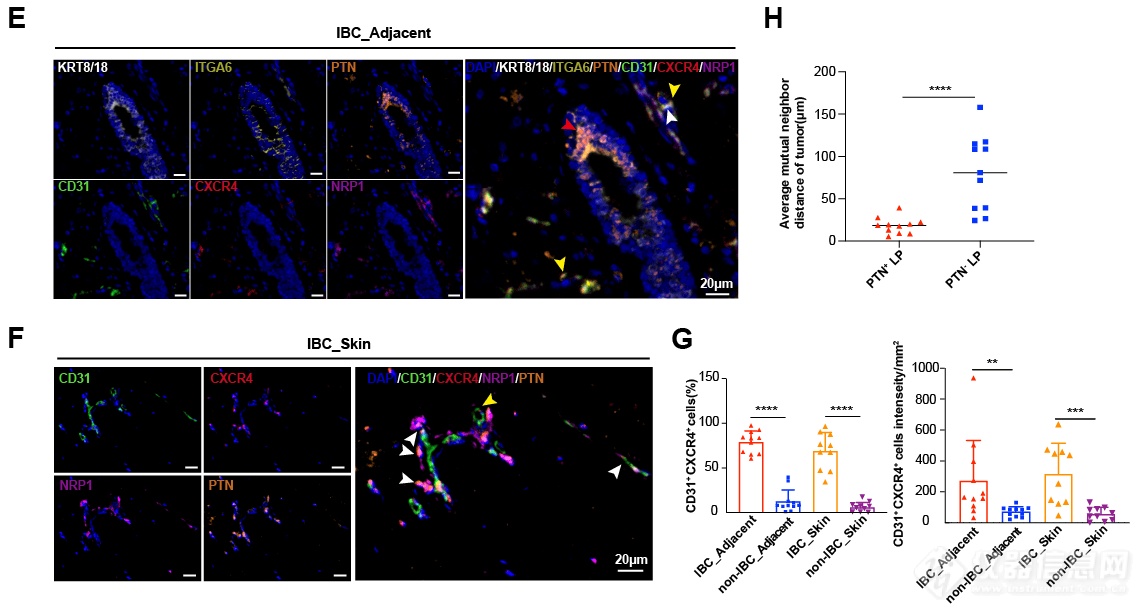

PTN+ 11 LP细胞通过PTN- nrp1轴与ECs相互作用。

(E)代表性的mIF染色图像显示邻近的正常IBC组织。白色箭头表示PTN+ LP细胞(krt1 /18+ ITGA6+ PTN+,用红色箭头标记)分泌的PTN与尖端细胞(CD31+ CXCR4+ NRP1+,用黄色箭头标记)的NRP1相互作用。标尺,20 μm。

(F) IBC患者受累皮肤的代表性mIF染色图像。白色箭头表示PTN+ LP细胞分泌的PTN与尖端细胞上的NRP1 (CD31+CXCR4+NRP1+,黄色箭头表示)相互作用。标尺,20 μm。

(G) ibc_nearby组和非ibc_nearby组、IBC_Skin组和非IBC_Skin组中尖端细胞(CD31+ CXCR4+)的百分比和密度。Wilcoxon秩和检验。**p<0.01, **p<0.001, ****p < 0.0001。

(H) PTN+ LP细胞与NRP1+尖端细胞之间的距离(距离<160 μm)及PTNLP细胞与NRP1+尖端细胞之间的距离比较。Wilcoxon 7秩和检验,***p < 0.001。

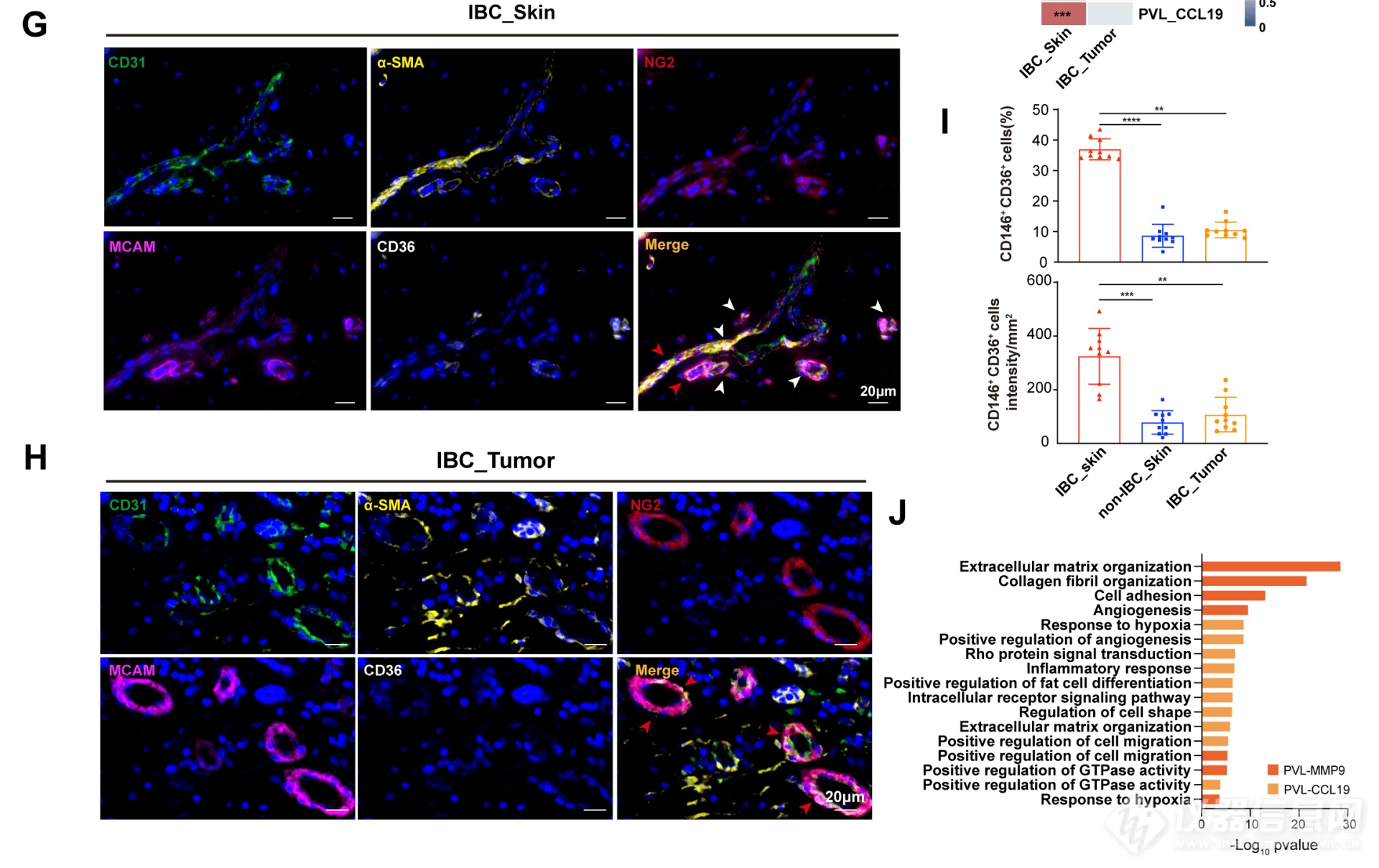

PVL细胞亚型及其功能特征。

(G)用于验证28例IBC患者皮肤中ECs (CD31+ 25)、未成熟PVL细胞(MCAM+ CD36+ 26,用白色箭头标记)和分化PVL细胞(α-SMA+ NG2+ MCAM+ 27,用红色箭头标记)位置的代表性mIF图像。标尺,20 μm。

(H)用于验证2例IBC_Tumors中ECs (CD31+ 29)和PVL分化细胞(α-SMA+ NG2+ MCAM+ 1,用红色箭头标记)位置的代表性mIF图像。标尺,20 μm

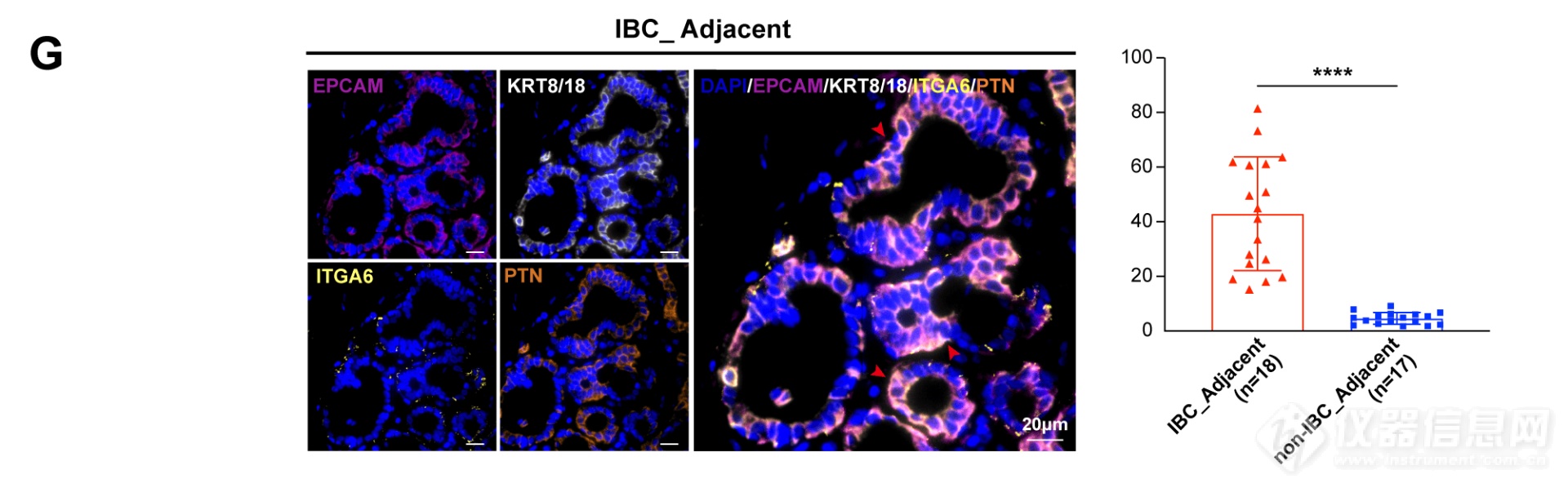

(G)多重免疫荧光染色(mIF)的代表性图像(左图) 中的 PTN+ LP 细胞(EPCAM+ KRT8/18+ ITGA6+ PTN+,红色箭头标记)。IBC 邻近正常组织(IBC_Adjacent)中的 PTN+ LP 细胞(EPCAM+ KRT8/18+ ITGA6+ PTN+,红色箭头标记)。尺度条,20μm。上皮细胞中 上皮细胞(EPCAM+)中 PTN+ LP 细胞的百分比(右图)。正常组织(右图)。点数表示患者人数。Wilcoxon 秩和检验。****p < 0.0001

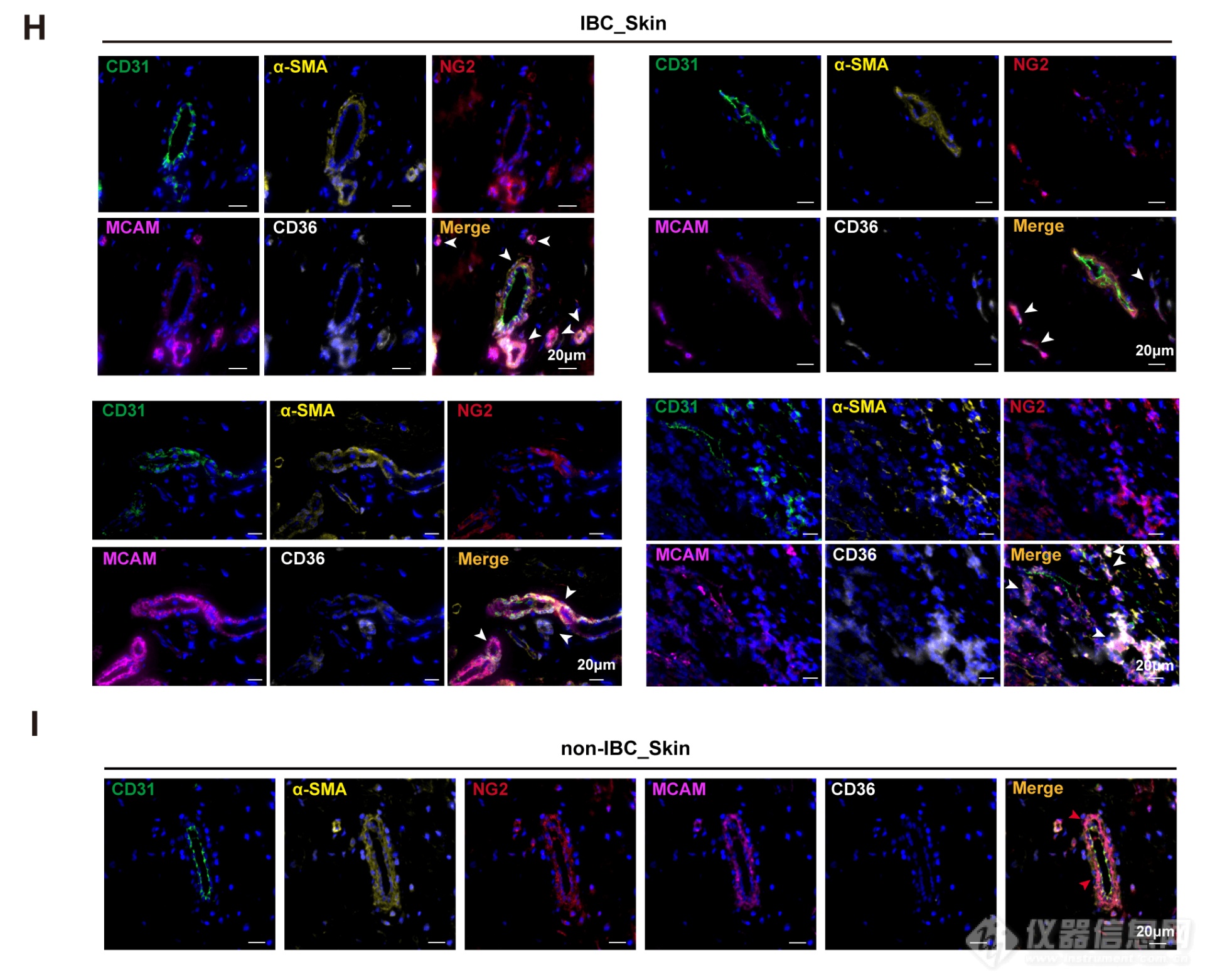

(H)具有代表性的 mIF 染色图像,用于验证 IBC 受损皮肤中 EC(CD31+)和未成熟 PVL 细胞(MCAM+CD36+,白色箭头标记)之间的位置。比例尺,20μm。 (I) 用于验证非 IBC 皮肤中 EC(CD31+)和 PVL 细胞(α-SMA+ NG2+ CD146+,红色箭头标记)之间位置的代表性 mIF 染色图像。

来源于:TissueGnostics

热门评论

最新资讯

厂商动态

新闻专题