《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》专家解读:科技创新与质量管理专题

2024年3月13日,生态环境部印发《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》(以下简称《意见》),为新时代下生态环境监测事业发展指明了方向。为进一步指导全国监测系统准确把握《意见》精神,中国环境监测总站(以下简称总站)组建政策解读专家团队,从多个角度提供专业解读,助力《意见》落地见效。本期围绕科技创新和质量管理两个主题,对《意见》中提出的相关政策进行详细解读并指明实施路径。科技创新篇从科技创新工程支撑监测业务、领域科技促进产学研用、自主创新促进成果转化和多源交流强化多方合作四个维度引领现代化生态环境监测体系建设。质量管理篇以质量管理体系设计、质量管理信息化建设、质量管理效能提升三方面为抓手,从国家层面先试先行引导地方直联共享,为生态环境监测现代化提供坚实的质量后盾。

坚持科技创新引领现代化生态环境监测体系建设

党的二十届二中全会对科技体制改革作出重大部署,赋予了生态环境部推动生态环境领域科技创新的历史使命和重大责任。科技创新不仅是驱动经济发展的强大引擎,也是美丽中国建设的关键支撑。《意见》要求强化科技保障,实施生态环境监测科技创新工程,激发科技创新活力。生态环境监测作为生态环境领域战略科技力量,要坚持问题导向,以数智化转型为驱动,开展生态环境监测领域重大科技需求凝练,积极参与京津冀环境综合治理科技重大专项设计与实施,开展与美丽中国相适应的现代化生态环境监测理论体系研究,强化生态环境天空地海一体化监测关键技术攻关,加强监测技术科研和成果转化,推动科技创新成果从理论走向实践,从实验室走向应用场。为更好发挥科技创新支撑、引领和服务作用,在建设现代化生态环境监测体系中应重点把握以下内容。

一、坚持科研与业务深度融合,实施生态环境监测科技创新工程。

充分了解监测行业发展动态,特别是国际和国内监测技术研究水平和趋势,做到了然于心、有的放矢。聚焦生态环境监测的关键科学问题和业务瓶颈,认真梳理科技创新目标,开展与美丽中国相适应的现代化生态环境监测理论体系研究,强化天空地海一体化监测关键技术攻关,重点围绕减污降碳协同增效、改善生态环境质量、扩绿增汇、风险防范等方面加强一体化监测核心技术研究。积极参与京津冀环境综合治理科技重大专项和国家重点研发计划项目设计与实施,推动实施生态环境监测科技创新工程。

二、以开放、协作的理念,打造生态环境监测领域科技支撑力量。

广泛联合高等院校、科研院所和骨干企业,牵头申报大项目,凝练大成果,积极申报高水平科技奖,共建监测装备研发与应用创新基地。通过强强联合,深度参与生态环境领域大科学装置研发和重点实验室、工程技术中心、科学观测研究站等创新平台建设。推进实施高层次生态环境监测科技人才工程,培养高水平生态环境监测科技人才,打造生态环境监测领域科技力量。

三、鼓励自主创新,推动科技成果向新质生产力转化。

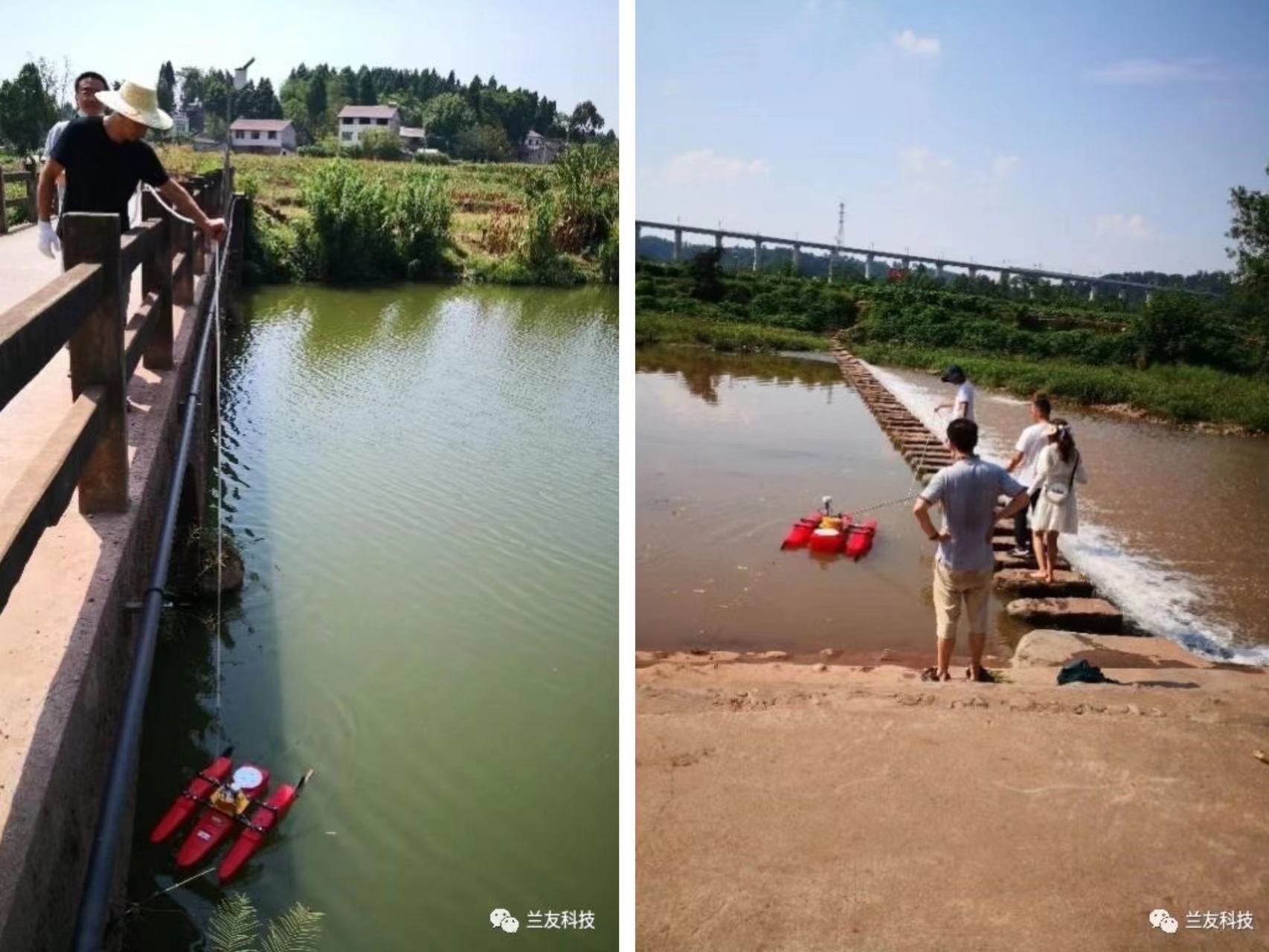

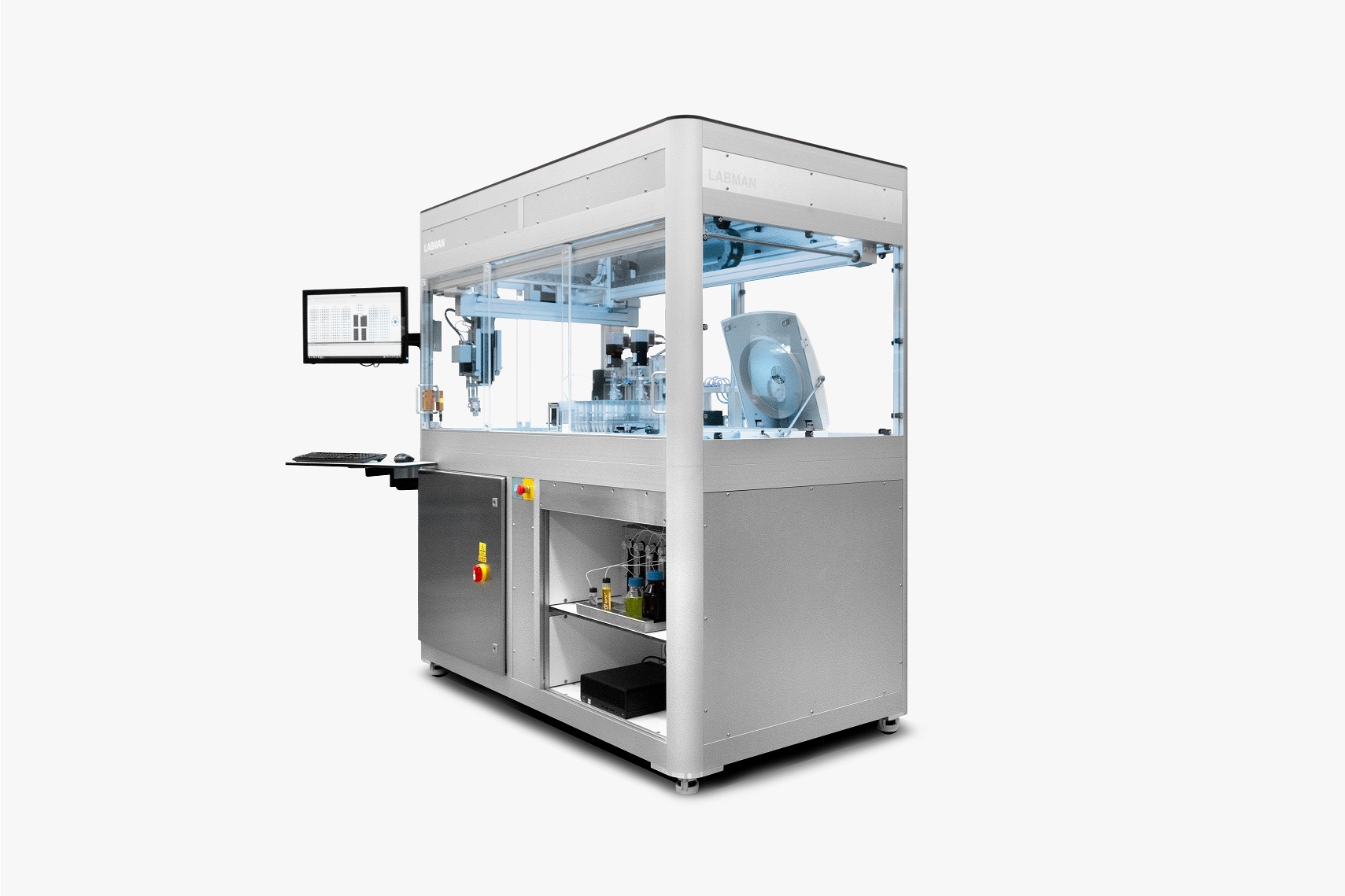

认真贯彻落实科技创新引领现代化产业体系建设的有关要求,聚焦生态环境监测重大技术需求,围绕创新决策、研发投入、科研组织、成果转化等,打造“基础研究-科技攻关-成果转化-业务应用”贯通式研发新模式。发挥部属单位、科研院所、省级监测机构技术优势和专家库作用,组织开展重点急需领域监测标准预研究,加快水质自动采样、自动实验室分析系统等先进技术与现行监测标准的衔接,积极推进新技术、新产品测试验证,加强自主创新技术成果产出,促进新科技成果转化落地应用。鼓励设立职工创新专项资金,鼓励职工开展小发明、小革新、小改造、小设计、小建议等技术创新活动,推动生态环境监测科技成果向新质生产力转化。

四、高端引领,打造生态环境监测学术交流大平台。

面向生态环境科技前沿,紧贴监测业务工作重大需求,注重学术交流的质量与实效,不断提高监测行业科技水平。积极搭建以年度生态环境监测学术交流会、生态环境监测大家讲坛、监测专题分会场、青年科学家论坛为主的生态环境监测学术交流大平台。持续拓展国际交流渠道,重点加强中日韩沙尘暴、中俄中哈界河水质联合监测、粤港澳等多双边的国际交流与合作。

坚持质量管理数智化筑牢现代化生态环境监测数据根基

现代化生态环境监测体系建设离不开监测质量管理的数智化转型,数智化质量管理体系建设是推动监测的高质量发展,推进监测能力现代化的重要基石。《意见》在数据质量方面提出明确目标,要建立覆盖全部监测活动的“人机料法环测”全过程质量管理体系,使全国环境质量监测数据真、准、全得到有效保障。黄润秋部长在全国生态环境监测工作会议上也对生态环境监测质量管理体系建设和运行做出明确指示。为落实《意见》精神和会议要求,总站将以数智化转型为契机在监测质量管理领域提出体系化、信息化和智慧化的数智化改革方案,提高质量管理效能,保障监测活动全过程的质量控制。

一、推进质量管理体系化,健全监测活动全方位质量管理机制

当前,生态环境监测质量管理体系的构建主要围绕实验室监测的CMA,而自动监测等新型监测手段缺乏统一的质量管理体系要求。目前总站以建立监测数据真实性、准确性的内部驱动型质量管理体系为目标,实现监测全要素全手段全流程质量控制。一是尽快补齐自动监测质量管理体系短板。以业务流程标准化、规章制度系统化、央地质量一体化为目标,率先启动国控网环境质量自动监测质量管理体系建设,带动地方环境质量监测网质量体系建设与实施。二是扩展质量管理的深度与广度。一方面,强化对实验室监测和自动监测的“人机料法环测”质量环节管理深度,包括人员能力的动态管理、仪器设备全生命周期管理、关键试剂耗材的性能评价及供应商管理、标准/方法适用性评估、监测点位干扰防范的技防措施等;另一方面,除环境质量自动监测外,逐步完成实验室自动监测、污染源自行监测、生态调查、遥感遥测等质量管理体系的统一设计。三是充分发挥科学质量管理体系对监测业务的引导作用。按照《质量管理体系要求》(ISO 9001)等相关要求,引入如策划-实施-检查-处置的PDCA闭环管理、过程控制、风险意识等质量管理领域的先进理念,系统分析影响监测数据质量的过程及主要风险点,实现敏锐筛查异常问题,精准预判潜在质量风险的效果。

二、加强质量管理信息化,推动质量管理数据标准统一与互联互通

当前监测系统的信息化建设程度参差不齐,部分地区开展了实验室信息管理系统和自动监测网络管理系统的建设工作,但由于质量数据标准化体系不健全,不同信息化系统的监测数据质量难以统一判定,无法开展有效的互联互通。同时,大量的环境监测设备难以满足数智化转型的需要,监管人员获取质量数据较为滞后,无法对监测进度进行实时把控。为解决上述问题,总站以建设统一标准的数智化质量管理通用平台为抓手,促进通用实验室信息管理、环境质量自动监测监督检查以及行业管理系统在全国推广应用,为质量数据的互联互通奠定基础。一是推动通用实验室信息管理系统的建设与应用。总站正在建设标准化、可复制、可推广的实验室信息管理系统模版,以此作为质量管理全过程控制的基石,推动构建系统内外间、央地间统一的数据架构,打破数据壁垒,形成分布式部署的实验室信息管理系统网络,实现实验室质量数据的全面联网,提高全过程质量管理智能诊断与风险评估能力。二是推动通用环境质量自动监测监督检查系统建设。以“规范自动监测网络运行”为目标,实现数据异常点位精准识别、人为干扰行为及时报警,监督检查任务智能推送等功能,推动自动监测网络质量体系落实,提高问题发现能力,保障自动监测网络的数据质量。三是开展监测仪器设备数智化改造与在线核验技术研究。通过构建仪器数据采集方法体系,实现仪器监测数据、原始信号和过程参数直联直采,并将仪器分析计算的算法进行统一备案,构建数字孪生模型,实现对现场监测设备的远程在线数据核验,防止监测设备“黑箱”造假,实现对监测仪器设备的穿透式管理。四是推动行业管理系统建设。构建以“审核评价标准化、监管过程精细化、监管方式智慧化”为目标的行业监测活动质量管理评价体系,推动监测技术智能化发展和行业自律,并通过构建分级管理的社会化检测机构监管机制,抓取监测过程信息,对监测过程进行实时的穿透式管理。

三、提升质量管理智慧化,深化质量数据的多元融合、提升质量管理水平

当前的各类质量管理信息平台对质量数据的分析方式较为单一,利用大数据、AI算法等新技术对多元数据融合分析的能力较为薄弱,质量数据的应用潜能没有被充分挖掘。为提升质量管理的智慧化水平,强化大数据、AI算法、大模型等智能技术的深度应用,从算法开发、数据融合和风险绩效评估提升监测质量管理关键环节效率。一是开发质量管理领域相关算法。重点研发应用监测过程优化算法、行业管理智能分析算法、实验室质量状况与风险预警算法、自动监测网异常数据和人为干扰识别算法等,提升质量管理效能。二是强化多元数据融合。将污染源排放数据、地区环境状况数据、能源使用数据、地区考核排名等多种外部数据与监测数据质量的分析相融合,提升质量风险的识别能力。三是开展质量风险与质量绩效评估。实现质量数据同步实时传输,开发基于过程数据的质量成本、绩效与风险评估算法,分析质量状况与质量风险,具备潜在质量问题预警能力;分析质量成本与质量绩效,形成过程智能诊断与优化方案。

内容转载自“中国环境监测”公众号

来源于:北京兰友科技有限公司

热门评论

最新资讯

厂商动态

新闻专题