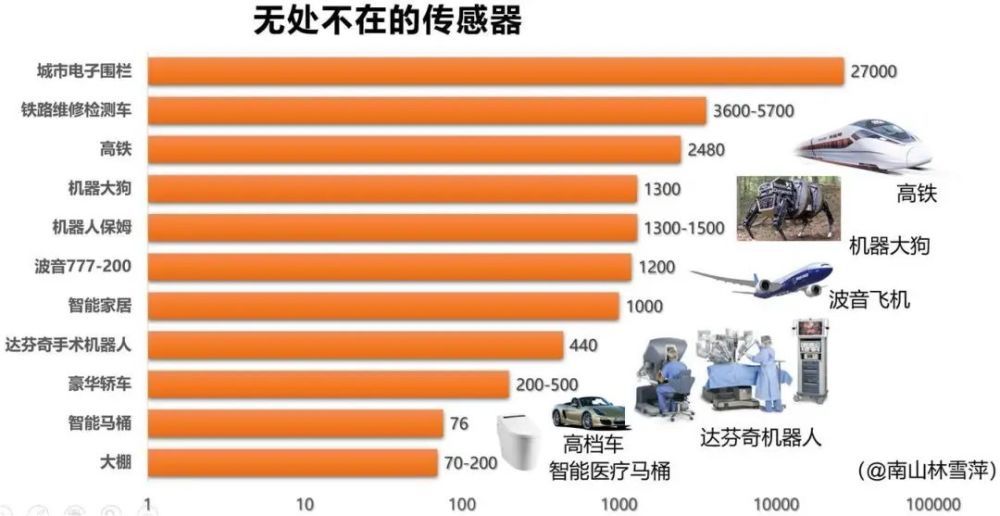

关注内资厂商进军传感器事件

我国企业在传感器高端领域(如红外传感器、速度传感器、加速传感器、GIS传感器等)已经突破了技术门槛,伴随消费电子和物联网行业的高速发展,有望迎来高成长。国内相关公司包括汉威电子、华工科技、苏州固锝、歌尔声学等。 汉威电子从事气体传感器研究生产已有二十年的历史,是国内从事气体传感器研究、生产的最早厂家。公司拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-气体检测控制系统的完整产业链,拥有年产65万套气体检测仪器仪表和280万支气体传感器的生产能力,而且产业链各环节已经形成了良性循环,为公司建立行业领先地位提供根本保证。2012年公司在传感器、智能仪器仪表、监控系统三大产业领域已完成及正在开发的新产品及产品升级改进共计30余项,包括由工信部批复的国家电子信息产业发展基金项目&ldquo 基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统&rdquo 和国家物联网发展专项&ldquo 微型智能半导体气体传感器&rdquo ,以及由国家发改委批复的国家物联网技术研发及产业化专项&ldquo 电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目&rdquo 。高性能热释电红外探测器、用于疾病诊断的电化学气体传感器、激光原理燃气检漏设备、激光原理工业气体检测仪、湿度传感器在2012年下半年分别投产。 华工科技是华中地区批由高校产业重组上市的高科技公司。子公司新高理自1988年始即专业从事PTC、NTC系列热敏电阻的设计、生产、安装和服务,建有教育部敏感陶瓷工程研究中心等科研机构,具有年产1亿只热敏电阻的生产能力,是目前国内的热敏电阻专业生产厂家。产品高精密温度传感器可应用于家电、厨房设备、汽车、军工及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。2012年公司提高了NTC传感器的耐候性,实现PTC传感器批量销售,积极推进汽车电子领域应用,通过东风汽车(3.04,-0.03,-0.98%)等客户审核。未来公司拟拓展办公自动化及通讯设备元器件领域,实现NRC、GRC项目批量销售。此信息由和呈小编摘录,和呈产品有培养箱系列:、霉菌培养箱、生化培养箱、恒温培养箱、细菌培养箱、低温培养箱、培养箱、隔水式恒温培养箱、电热恒温培养箱