发射波长950-2100 nm!南开大学庞代文教授团队近红外量子点新突破 | 前沿用户报道

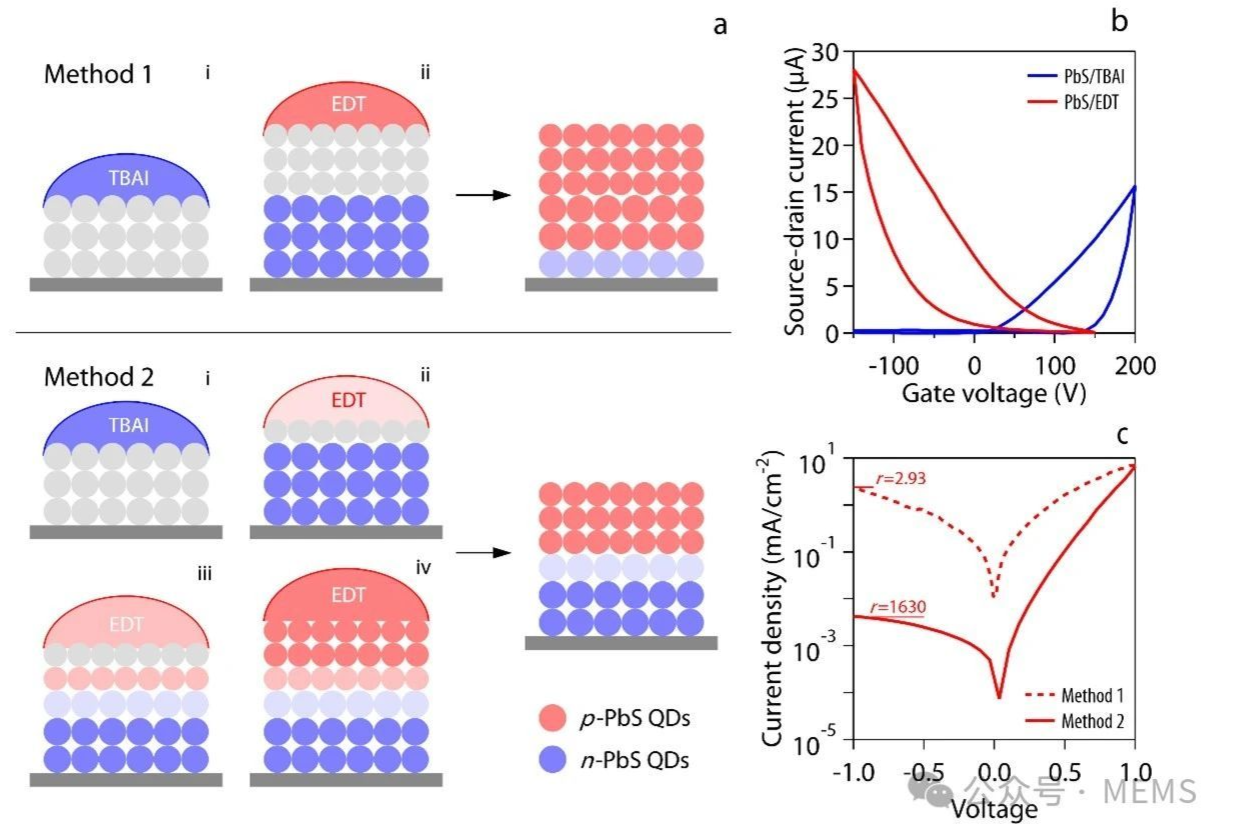

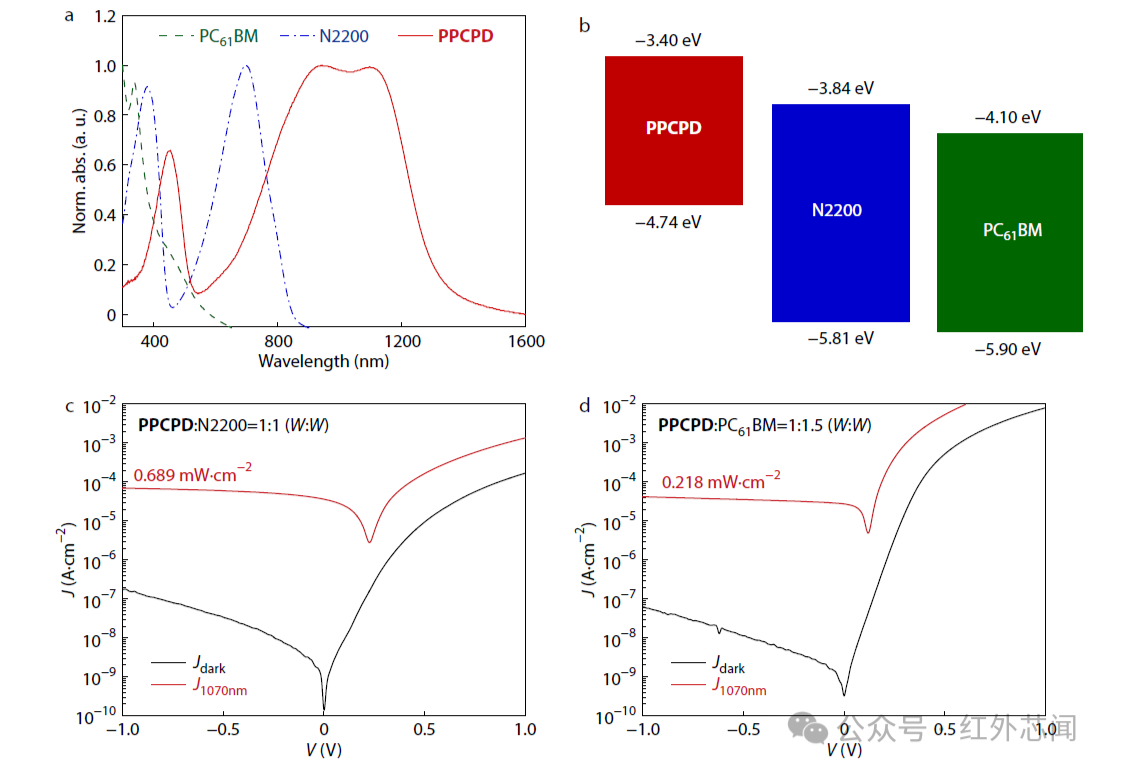

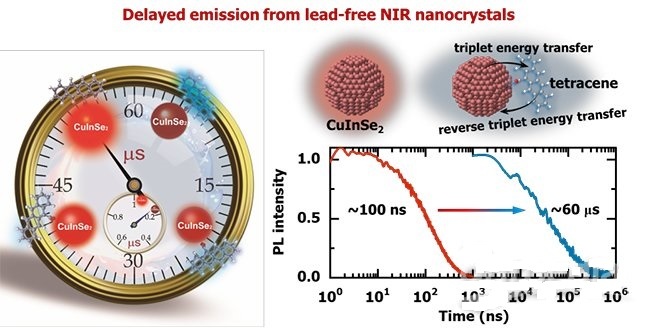

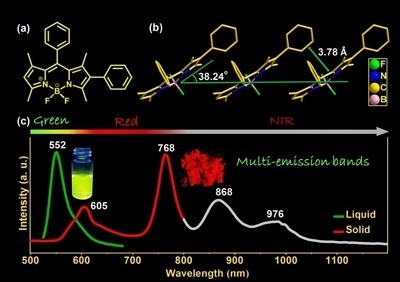

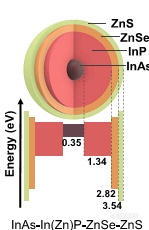

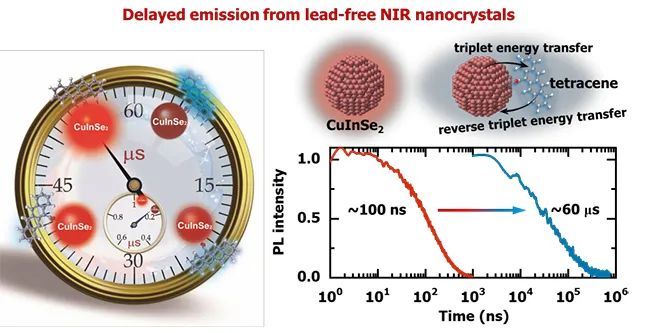

成果简介2021年8月,南开大学庞代文教授课题组在国际期刊J. Am. Chem. Soc上发表论文:Breaking through the Size Control Dilemma of Silver Chalcogenide Quantum Dots via Trialkylphosphine-Induced Ripening: Leading to Ag₂Te Emitting from 950 to 2100 nm,提出配体诱导量子点熟化生长策略,实现银硫族(Ag₂Te)量子点发射波长从950nm到2100nm连续可调。背景介绍银硫族量子点(Ag₂X X=S, Se, Te)是一类窄带隙半导体纳米晶体,由于其具有近红外荧光发射、高稳定性以及低生物毒性等优异性质,作为近红外二区荧光活体成像的荧光材料,在生物医学研究中有着良好应用。理论上,银硫族量子点中的Ag2Se以及Ag2Te量子点的荧光发射波长能够覆盖整个近红外波段。然而,目前其发射波长可调窗口很窄,无法在宽范围内连续调节。量子点的发射波长(带隙)可通过控制量子点的尺寸来调节,但对于银硫族量子点,其难点在于:1)带隙太窄,发射波长对尺寸变化特别敏感;2)对其成核与生长机理认识不足。量子点尺寸控制的关键在于控制成核与生长阶段单体的供给。小尺寸量子点合成时,需要控制单体用于成核,且抑制纳米晶的进一步生长。反之亦反。庞代文教授团队发现,三烷基膦能够诱导小尺寸银硫族量子点溶解。基于此发现,可通过改变三烷基膦用量、种类、合成温度等精确调控银硫族量子点的溶解行为,进而调控单体为成核或生长所用,精准实现不同尺寸(发光波长)银硫族量子点合成。图文导读本实验以Ag₂Te为样品,通过在1.6–5.9nm间(幅度(Δr)仅4.3nm)精确调节Ag₂Te量子点的粒径,实现了其发射波长从950nm至2100nm的连续可调(跨度(Δλ)为1150nm)。图1 三烷基膦诱导量子点熟化实现Ag₂Te发射波长从950nm到2100nm连续可调。 图2 量子点表面致密的配体层有效地钝化了表面原子,非辐射跃迁减少,发光效率得到了提升。本工作中,Ag₂Te量子点的荧光发射峰可调范围宽(950-2100 nm),为获得真实、完整的稳态荧光光谱需要使用不同的近红外检测器,以在检测器的最佳响应区间进行测试。对于瞬态荧光光谱,由于近红外样品的量子产率相对可见光样品较低,想要在短时间内完成测试,对激光器的功率有较高的要求。本工作中使用980 nm的脉冲光源(DD-980L, HORIBA)激发样品,荧光寿命曲线用软件(DAS6, HORIBA)拟合,可以快速实现近红外量子点瞬态荧光的测试。仪器推荐Fluorolog-QM,采用模块化设计,针对如AIE、钙钛矿、近红外一区二区荧光探针、稀土纳米发光材料、量子点、光功能材料等热点应用实现个性化配置。激发波长低至180nm起,发射波长可覆盖185~5500nm。全波长范围准确聚焦,无色差,高灵敏度35000:1,高分辨率0.1nm。全套的寿命测试技术(TCSPC、MCS、SSTD和延迟技术),保证了全光谱稳瞬态、延迟光谱测试功能。Fluorolog-QM 模块化稳瞬态荧光光谱仪扫码咨询产品总结展望尽管有着十余年的发展历史,银硫族量子点一直面临着发射波长难以在宽范围内调控的难题。相比于原有的工作,这个工作在合成方法以及涉及的化学试剂上并没有太多的变化,而是从细节出发,发现了之前一直被忽略的现象,并基于这一发现突破了存在多年的调控难题。庞代文教授简介:博士、南开大学化学学院杰出教授、博士生导师、美国医学与生物工程院(AIMBE)Fellow、英国皇家化学会Fellow (FRSC)、南开大学分析科学研究中心主任、全国纳标委纳米光电显示技术标准化工作组组长等。主要从事生物医学量子点研究。联系作者:335388123@qq.com文献信息英文原文标题Breaking through the Size Control Dilemma of Silver Chalcogenide Quantum Dots via Trialkylphosphine-Induced Ripening: Leading to Ag2Te Emitting from 950 to 2100nm发表期刊J.Am. Chem. Soc文章署名作者:Zhen-Ya Liu, An-An Liu, Haohao Fu, Qing-Yuan Cheng, Ming-Yu Zhang, Man-Man Pan, Li-Ping Liu, Meng-Yao Luo, Bo Tang, Wei Zhao, Juan Kong, Xueguang Shao, and Dai-Wen Pang扫码查看文献