深度剖析:洋奶粉污染之罪恶源泉

导读:标榜拥有世界上最严格食品安全制度的欧盟,为何食品安全危机不断?乳业高级分析师宋亮对此早有论断:多国乳品安全事故频发,反应其安全监管已经严重滞后于产能扩张的步伐。

3月23日,搅乱奶粉市场的“荷兰毒奶粉”事件终于有了官方定锤:根据国家质检总局的最新通报,Rearing Baby(中文名称翻译为“润贝”)、Rontamil、Fabimilk等共计3个品牌5批次婴儿配方奶粉存在阪崎肠杆菌污染风险。

水落石出,阴霾犹在

本月21日,有消息指出,欧盟食品饲料类快速预警系统(RASFF)发布预警与信息,一批次由荷兰企业生产的婴幼儿配方奶粉遭到致病菌阪崎肠杆菌的污染,且被污染的奶粉已被销往中国、沙特阿拉伯、瑞士、英国和越南。

根据23日国家质检总局的情况通报,此次疑受污染的产品批次目前仍在口岸监管仓库,尚未进入流通领域——这多少平息了民众此番的恐慌心里,早前购入了荷兰奶粉的宝爸宝妈也总算松了口气,不必忧虑自家宝贝“口粮存毒”。

然而“疑似污染”的措辞并不能遮掩“致病菌可能存在”的安全隐患,“尚未进入流通领域”更不可成为国内消费者打消戒心,继续盲目海淘的崇洋依据。

似曾相识,毒讯归来

此次的荷兰奶粉疑似污染事件,不禁使人联想到去年12月的法国毒奶粉事件,毕竟二者的事发间隔,不过三月余。

2017年12月2日,法国卫生部发布公告称,由法国兰特黎斯集团生产的共12批一段婴幼儿配方乳粉因疑似导致沙门氏菌感染,被紧急召回。此次涉及到的问题奶粉召回事件已影响83个国家,超过1200万罐奶粉。此前官方表示召回事件并不涉及中国市场,但随着该集团扩大召回范围,有37批次产品波及中国。

该集团在2005年也发生过沙门氏菌污染奶粉事故,造成141起病例。据其官方发言,这十年来,集团下属克朗工厂的沙门氏菌污染奶粉问题一直没有得到解决,污染致病菌一直残存于涉事工厂之中。

疑毒流窜,岂止法荷

因其波及范围之广,蔓延时日之长,法国兰特黎斯集团奶粉污染事件可谓近年来“毒奶粉之霸”。

且慢,这顶桂冠颁发给兰特黎斯,恐怕许多国外乳企便会叫板不服了:

2017年,我们制造的生产安全事故也不少哇。

确实不少,这里有数据为证

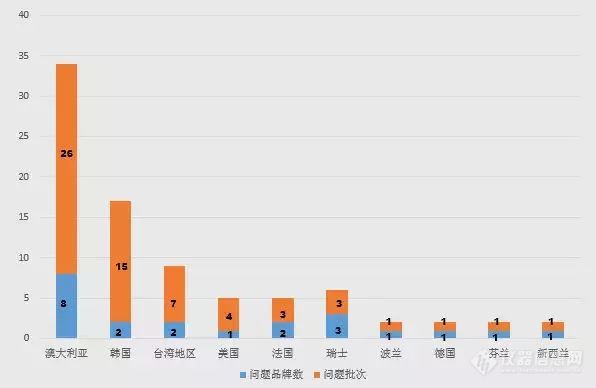

据国家质量监督检验检疫总局公布的信息,2017年1~10月份,全国出入境检验检疫部门在入境货物到达口岸监管环节,共检测出质量安全项目不合格并未准入境奶粉产品62批次,涉及美欧澳洲10国23个品牌。

从国家质检总局公布的信息来看,未准入境的不合格奶粉不仅包括波兰等发展中国家,美国、澳大利亚、法国、新西兰、韩国等国人偏爱的奶制品出口国同样纷纷上榜,且澳大利亚、韩国和台湾地区批次占比最多。而未准入境的原由,则涉及超过保质期、所含菌群或营养物质不符合我国标准等多层因素。

毒粉之殇,原罪在我?

标榜拥有世界上最严格食品安全制度的欧盟,为何食品安全危机不断?乳业高级分析师宋亮对此早有论断:多国乳品安全事故频发,反应其安全监管已经严重滞后于产能扩张的步伐。从以往的食品安全危机中可以看出,欧盟国家原有的食品安全制度过于关注终端上市产品,严重忽视了产品的原料安全、动物防疫安全和生产过程安全。

有许多中国消费者恐怕倍感委屈,买了病菌污染的洋奶粉,我是受害者,始作俑者这个锅我才不背呢!

然而,多国乳企产能扩张、大举进军中国市场的战略规划,追本溯源,其实与国人这种崇尚洋货、盲目海淘的固化心理脱不开干系。

诚如宋亮所言,“这些年由于中国等国家的乳品消费需求剧增,他们的生产超负荷,资本管理已经跟不上生产产能扩张的步伐。”

欧盟国家自给自足的生产规律被蜂拥而至的中国消费者骤然搅乱,利益驱动的扩张欲求与相对滞后的监管进程“愈行愈脱轨”,质量安全的链条终究难以承载产量剧增的负荷,不堪其重,戛然断裂。

2017年1-11月,国家食药监总局抽检婴幼儿配方乳粉2432批次,合格2425批次,合格率99.72%,不合格7个批次,不合格项目主要集中在标签标识方面。而随后的12月、2018年1月,参与抽检的婴幼儿配方奶粉全部合格,至此国产婴配粉已连续达标的8个月。

来源于:中国乳业

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐