全球视角下的食品致病菌

进入 #第四届食品及农产品网络会阅读更多话题内容

导读:本次修订将标准名称由《食品中致病菌限量》修改为《预包装食品中致病菌限量》,整合了乳制品和特殊膳食用食品中的致病菌限量要求,增加了食品类别(名称)说明的附录。

近几年,国内外频发的食源性疾病给公众身体健康与生命安全、社会、经济带来严重危害,食源性疾病已成为不断扩大的公共卫生问题之一,引起各国政府的高度关注。而食品中致病菌污染是导致食源性疾病的重要原因,预防和控制食品中致病菌污染是食品安全风险管理的重点内容。

国际食品卫生法典委员会(CCFH)是CAC的通用法典委员会,负责制定食品卫生的一般原则、操作规范、指南以及食品微生物标准,在国际层面提出微生物风险评估的优先领域和提出需要解决的问题,制定并审议食品微生物风险管理措施等。CAC于2013年修订了《制定和应用食品微生物标准的原则和指南》(CAC/GL 21-1997),其中规定了微生物标准的适用范围、定义和要素,以及制定标准的目的、需要考虑的因素、采样方案和检验方法等微生物标准制定和实施原则等内容,用于指导各国微生物限量标准管理工作。根据CCFH提出的要求,FAO和WHO联合成立的微生物风险评估专家组(JEMRA)对多种重要的“食品-病原”组合进行风险评估。其中,关于“即食食品中单核细胞增生李斯特氏菌的风险评估报告”(2004),“粉状婴幼儿配方食品中沙门氏菌和阪崎肠杆菌的风险评估报告”(2004、2006)的科学结论均被CCFH采纳,CAC于2009年修订了《应用食品卫生一般原则控制食品中单核细胞增生李斯特氏菌的指南》(CAC/GL61-2007)。该文件为控制即食食品中单核细胞增生李斯特氏菌提供了框架和建议,同时提出了即食食品中单核细胞增生李斯特氏菌限量标准。2009年修订的《婴幼儿粉状配方食品卫生操作规范》(CAC/RCP 66-2008)中提出了粉状婴儿配方食品、粉状较大婴儿和幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品等产品中的沙门氏菌和克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)限量标准。

2002年,国际食品微生物标准委员会(ICMSF)出版的《食品微生物检验与食品安全控制-食品中的微生物(第七卷)》,对微生物标准的选择、制定和应用,以及分级采样方案原理、类型和应用等内容进行了详细介绍。ICMSF提出的分级采样方案是食品微生物标准的重要组成元素,已被CAC和国际社会广泛认可采纳。2011年,ICMSF出版了《食品加工过程的微生物控制原理与实践-食品中的微生物(第八卷)》,对18大类不同食品中的微生物危害及其潜在风险进行了系统分析,并按食品类别及加工工艺特点提出了应该加以控制的主要致病菌种类、限量要求及相应的关键控制点等。

欧盟、澳大利亚和新西兰、韩国等国家和地区均参照CAC的标准制定和实施原则,以及ICMSF的分级采样方案,制定和/或修订了食品中微生物限量标准。

我国于2013年制定和发布了《食品中致病菌限量》(GB 29921-2013),该标准的发布对保障食品安全、控制食源性疾病的发生发挥了积极作用。按照《食品安全法》和《食品安全标准与监测评估“十三五”规划(2016-2020年)》的要求,为了进一步完善我国食品安全国家标准体系,适应行业的发展以及监管部门的使用需求,根据最新的风险监测和风险评估结果,结合国际上近年来食源性致病菌标准的修订动态及GB 29921-2013执行过程中遇到的问题,启动了该标准的修订。

本次修订将标准名称由《食品中致病菌限量》修改为《预包装食品中致病菌限量》,整合了乳制品和特殊膳食用食品中的致病菌限量要求,增加了食品类别(名称)说明的附录,对乳制品、肉制品、水产制品、即食蛋制品、粮食制品、即食豆类制品、巧克力类及可可制品、即食果蔬制品、饮料、冷冻饮品、即食调味品、坚果与籽类食品、特殊膳食用食品等13类食品中的沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、克洛诺杆菌属(阪崎肠杆菌)等6种致病菌指标和限量进行了调整。

近年来,食品安全问题屡见报端,引起社会各界的广泛关注,其中食品接触材料的安全性是重要因素之一。由食品中致病菌污染引起食品安全问题层出不穷,对消费者的健康带来潜在危害。

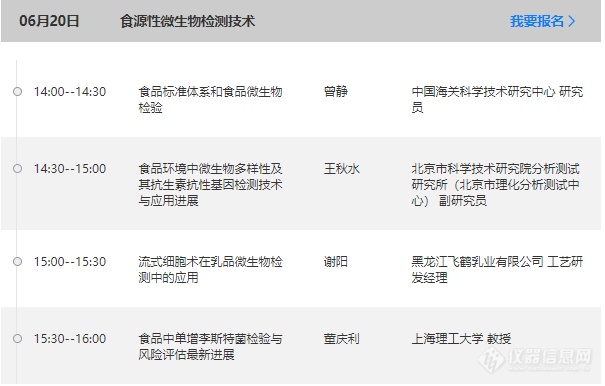

为了促进食品中致病菌行业分析检测技术交流,研讨国内外最新研究应用进展,仪器信息网在6月19-21日举办的第四届“食品及农产品质量安全及检测新技术”主题网络研讨会中设立食源性微生物检测技术专场。特别邀请到行业专家及相关厂商技术人员参与本次网络研讨会,把最新的科研成果和检测技术呈现给大家。

点击链接,报名会议:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/agrfood2024/

扫描二维码报名

来源于:仪器信息网

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐