为治科学仪器“卡脖子”,中央再开一剂“药方”!

进入 #仪器圈专精特新“小巨人”阅读更多话题内容

导读:最后想多说一句的是,国家这段时间又是敲打教培行业,又是对互联网反垄断,其实这对于科学仪器产业而言,可能反倒是利好。

最近,网络上又出现了一个新的热词——“专精特新”,它已在多个重要场合被提及。

7月27日,刘鹤副总理在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示,企业家要以“专精特新”为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新,并明确资本市场将为中小企业发展创造好的条件。到了7月30日,层级进一步升高,中共中央政治局会议也首次提及“发展专精特新中小企业”,将专精特新企业、单项冠军企业和领航企业等作为政策支持发展的重点之一。

很显然,这个热词的出现绝非偶然。

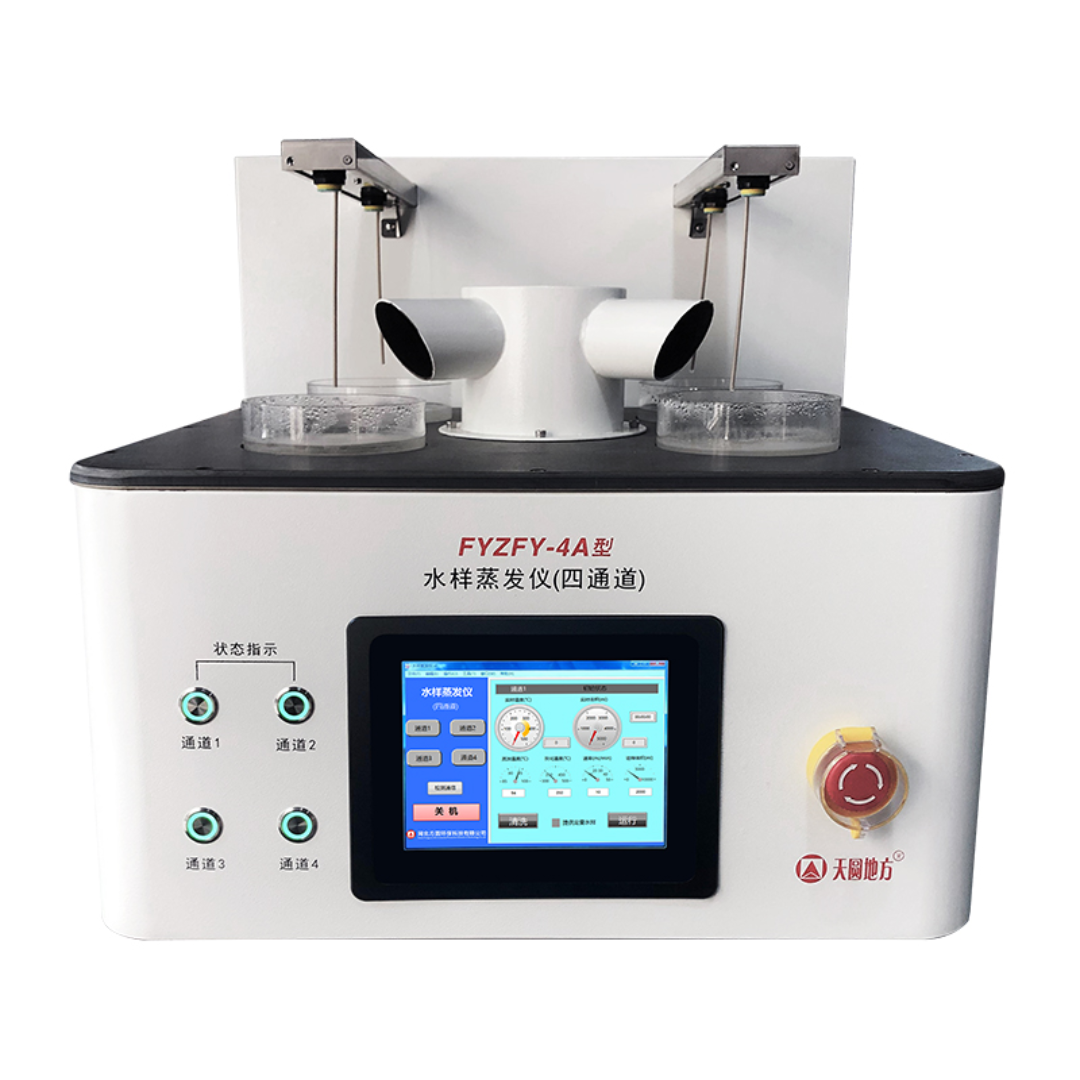

这两年,无论政府还是民间,大家的目光都聚焦于一直萦绕在我国科技创新领域的“卡脖子”问题。而要解决“卡脖子”问题,光喊口号肯定是不行的,得有一系列配套的政策措施。“专新特精”的提出看来应是国家开出的又一剂“药方”。而这剂“药方”的矛头对准的关键命门之一,是那些看似冷门的“短板”,也就是一些平时可能不太受人关注,但一旦被卡住,结果就是要命的中高端产业领域。譬如一些精密科学仪器,在笔者看来,就应当属于上述范畴。

对此官方的原话是“开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”。

从工信部已经公布的三批专精特新“小巨人”企业名单可以发现,里面不乏科学仪器企业的身影。本网此前也对此进行过报道。对这些“小巨人”企业,从2021到2025,中央财政将累计安排100亿元以上奖补资金。

在“专精特新”小巨人申报需要具备的条件当中,其中对经济效益的要求:即上年度企业营业收入在1亿元至4亿元之间,近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到10%以上,企业资产负债率不高于70%。对于不少科学仪器企业而言,这应该算不上是一个非常苛刻的门槛。而且,在2021年公布的第三批专精特新“小巨人”企业评选要求中,在诸如利润指标等方面进一步放宽。所以,真正较劲的地方,一个是专业,一个是创新。也就是说要长期专注于某些细分领域,精益求精,不断创新,乃至最终突破一些关键核心技术,最终成为细分赛道上的“小巨人”。

譬如,入选第一批专精特新“小巨人”企业名单的江苏天瑞仪器股份有限公司,虽然该公司有着较长的仪器产品线,但在政府公示名单的“主导产品”一栏中只有一项——能量色散X射线荧光光谱仪。正可谓“一招鲜,吃遍天”。

实际上,全球范围内,科学仪器产业的发展一直存在着两条路径。

一条是以赛默飞、丹纳赫等为代表,依靠资本运作,最常见的手段就是并购,快速扩张,一统天下。而且一次成功的并购,往往能够立刻带来股价上涨,效果立竿见影。

另一条路则是以一些德国、瑞士仪器公司为代表,这些公司一般规模不大,公司总部几百人左右,在当地可能就是一“乡镇企业”。但它们长期聚焦于某一专业细分领域,例如元素分析仪、离子色谱、温控产品等,持续创新,进而形成了强大的技术壁垒和产品品牌,同样成为全球市场中的佼佼者。

那么中国的科学仪器究竟该走哪条道路,企业家们自然是仁者见仁,智者见智。

现如今,“专精特新”这一提法的提出,有识之士可以细品其中的滋味。有一种观点认为,国家现在需要补齐产业短板,谁能去做修补短板的那个人,谁就会获得更多支持,就更容易成功。

当然,科学仪器乃至整个高端制造领域的“补短板”完全靠政府资助也不现实,资本市场的助攻也是必须的。新三板通过设立基础层、创新层、精选层,正在成为孵化“专精特新”企业的重要平台;科创板则专攻像半导体、新能源等“硬科技”,助力解决当前国家发展面临的“卡脖子”难题。

最后想多说一句的是,国家这段时间又是敲打教培行业,又是对互联网反垄断,其实这对于科学仪器产业而言,可能反倒是利好。没有了赚快钱的地方,资本才能来这里赚慢钱不是。不久前,创始人为俞大鹏院士的金竟科技(一家专注电子显微镜领域的科学仪器制造商)完成数千万元Pre-A轮融资,我们期待这样的事情未来会更多……

扫二维码加绿·仪社为好友 及时了解更多科学仪器行业深度分析!

来源于:仪器信息网

热门评论

最新资讯

新闻专题