5万文章 逾千顶刊 分子互作“大哥”Biacore有何过人之处?

进入 #重新认识分子互作仪阅读更多话题内容

导读:分子间相互作用的形式各不相同,细胞外的分子与其表面不同的受体相互作用将不同的胞外信号传递到细胞内。细胞内则是···

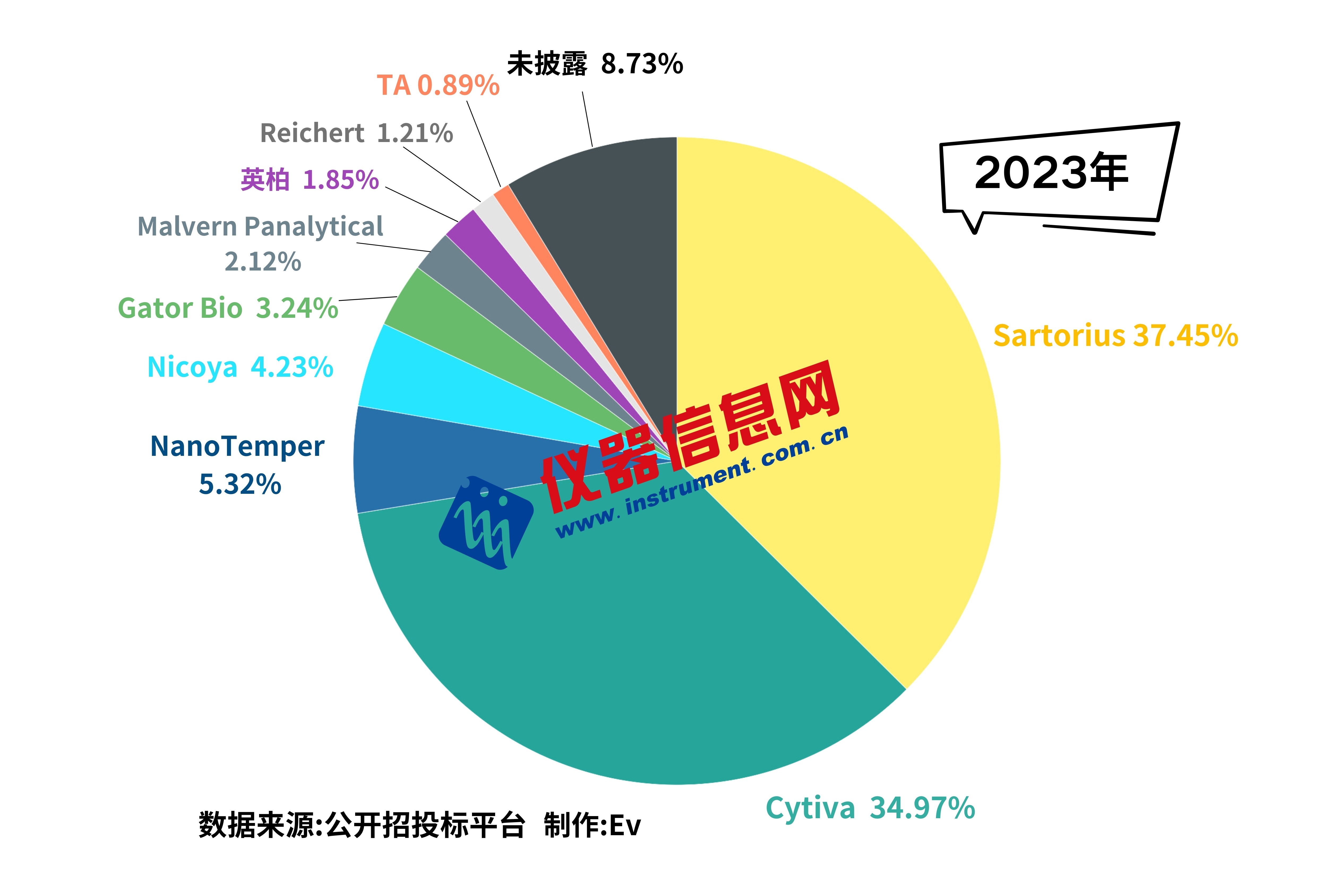

近年来,分子互作分析仪市场涌现出很多新品牌、新产品参与市场竞争,技术多元化,“百花齐放”。目前国内外分子互作分析仪厂商已涌现近20余家,为帮助广大科研工作者了解前沿分子互作分析技术、增强业界相关人员之间的信息交流,同时也为用户提供更丰富的分子互作分析产品与技术解决方案,仪器信息网特别策划了《“百舸争流”,谁将成为下一代金标准?——分子互作技术与应用进展》专题,特向相关仪器企业约稿。本篇为Cytiva供稿,Cytiva旗下Biacore在基础研究和医药、临床、食品等多个应用领域均表现不俗。

在生命体内,所有的细胞功能从本质上讲都涉及到分子间相互作用,分子间相互作用是维持正常生理功能的基础。许多疾病如神经退行性疾病、癌症和感染性疾病,都与分子间异常的相互作用密切相关。

分子间相互作用的形式各不相同,细胞外的分子与其表面不同的受体相互作用将不同的胞外信号传递到细胞内。细胞内不同蛋白之间、蛋白与小分子之间的相互作用,逐步将信号传递到细胞核,最终通过转录因子与DNA、DNA与RNA之间的相互作用将信号释放出来。因此,发现并确认分子间相互作用的特异性、关键的结合结构域、结合性状如作用强弱以及分子间结合的动态过程对于阐明研究细胞信号转导、免疫反应、配体与受体结合、基因调控、翻译后修饰、功能蛋白质组学、小分子药物以及生物技术药物如单克隆抗体、疫苗等设计和开发具有重要的指导意义。

取精弃粕 市场现多种分子互作新技术角逐

生命活动的基础就是分子间的相互作用,如何认识和表征不同分子间的相互作用,一直是生物科学研究的论题。因此诞生了很多经典的、传统的分子间相互作用的研究方法,如酶联免疫吸附法(ELISA),蛋白质印迹法(Western blotting)、酵母双杂交(Yeast-2-Hybrid)、免疫共沉淀(Co-IP)、GST-pull down、荧光共振能量转移(FRET)/双分子荧光互补(BiFC)、以及质谱鉴定等技术;检测蛋白与核酸之间互作的凝胶阻滞(EMSA)、染色质免疫共沉淀(ChIP)技术;以及基于同位素、生物素、地高辛等标记的检测小分子、糖类、脂类等分子间互作的技术等。

这些方法虽然可以实现基本的相互作用分析,然而它们都存在明显的不足之处。首先就是大部分经典方法都是一种间接的研究互作的方法,而且基本都需要标记,如ELISA需要使用标记的酶或者荧光素分子进行检测。这些用于检测的标记物分子本身可能对相互作用造成影响;其次,操作繁琐且对分子本身影响较大。如常用的Western blotting技术一般需要先经过变性SDS-PAGE,这会对发生相互作用的分子构想造成破坏。免疫共沉淀虽然可以结合电泳或质谱鉴定相互作用的分子,然而不仅过程冗长复杂,而且只能发现那些较强结合的相互作用分子,对于很多信号转导相关的瞬间和弱的相互作用无法进行分析;再者,假阳性偏高,如酵母双杂交技术最大的问题就是假阳性率较高,需要多种方法相互辅助相互交叉确认。以上常用方法还有一点更为重要,它们都属于终点方法(End-point),即无法了解分子互作的全过程,只有通过最终显色或者荧光方法判断互作的情况。

随着科学研究的深入,每一位科研工作者对生命活动中不同分子间相互作用的认识和理解有了新的要求,非标记、实时动态检测分子间互作的新一代检测分析仪器随之诞生。非标记、实时互作分析系统不仅可以定量分析、筛选目标分子结合,研究分子构效关系,定向设计,发现分子活性组分等。同时还能够提供丰富结合信息、高可信度的结合数据:靶点结合验证、分子库筛选、特异性、选择性、结合动力学、结合亲和力、功能复合体形成机制、药物在靶时间评估、结合表位、抗体亚型鉴定、ADME、药物代谢浓度(PK)、生物标志物浓度(PD),抗药抗体ADA(生物药物免疫原性)等诸多方面数据,满足基础科研与药物开发各个阶段的不同要求,在药物发现和开发领域具有广泛的应用。无需借助探针、酶类等标记分子的互作检测技术,可反映真实的分子间相互作用,且由于可以反映分子结合与解离过程中每一秒的信号变化,因此应用该技术能获取利用其他方法难以得到的数据。

近年来,生物传感技术的发展也带动了分子相互作用检测技术的进步。基于表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术或SPR成像(SPR Imaging)技术的分析仪,基于热量变化的等温滴定量热分析仪(Isothermal Titration Calorimetry,ITC),以及基于测量荧光标记分子信号的微量热泳动仪(microscale thermophoresis ,MST)等。而直接、无标记的对生命现象中动态的分子间相互作用进行定性的确认和定量的亲和力与动力学分析,已经成为很多高水平期刊对生物学功能研究的要求,越来越多的高级研究学府已经将这样的数据作为之分子间相互作用的直接证据。

Biacore的亮眼“成绩”

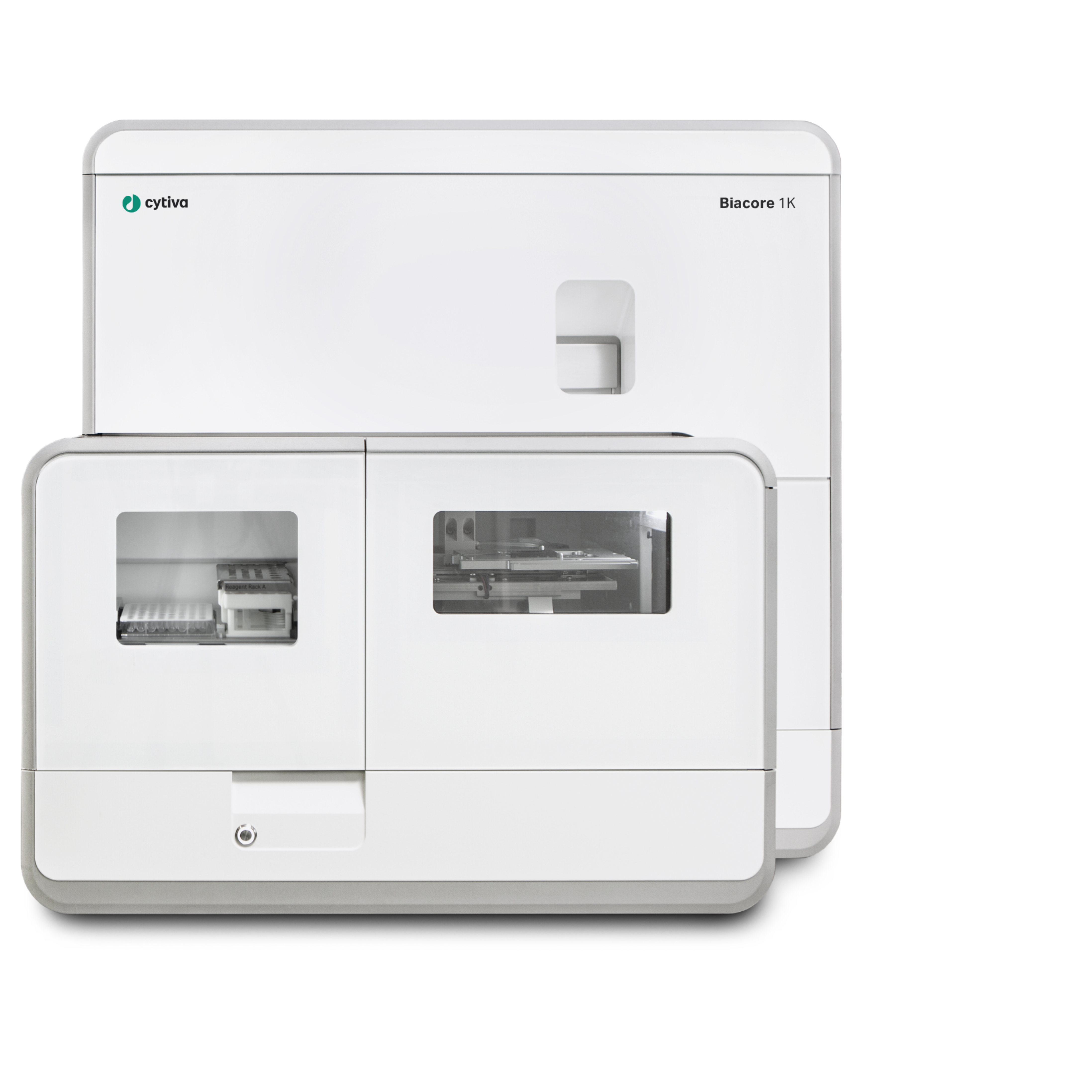

而基于表面等离子共振(SPR)技术的Biacore被广泛应用于分子相互作用研究相关的各个领域,从基础医学研究、疾病机理、肿瘤发生与凋亡过程、治疗性药物筛选到药物分子结构优化,如分析瞬间互作、弱亲合力结合、先导化合物筛选和优化、疫苗开发、蛋白质复合物的组装以及复杂的蛋白质互作网络等。

Biacore凭借其独特的生物分子互作分析技术在基础科研、药物开发及临床检查等领域已形成庞大的客户群:

• 据2020版中国市场监管总局数据显示,Biacore在分子互作领域的市场份额超50%,为市场第一品牌;

• Biacore数据的高度重复性和准确性已被美国FDA、欧盟EMA作为药物开发唯一认可技术;

• 被2016版美国、日本药典及2020版中国药典收录,全球已上市生物药,其中80%均采用Biacore在研发与生产过程中各阶段实验;

• 被国际权威组织AOAC认证为食品中营养成分维生素检测的标准方法。

直接、无标记的对生命现象中动态的分子间相互作用进行定性的确认和定量的亲和力与动力学分析,已经成为很多高水平期刊对生物学功能研究的要求,越来越多的高级研究学府已经将SPR数据作为之分子间相互作用的直接证据。

• 截至2021年,全球发表文章数已超50000篇,仅2015-2021年中国文章发表超5000篇;

• 高分期刊发表文章数量:Nature: 131; Science: 91; Cell: 146; PNAS: 708;

• 全球Biacore仪器已近7200台,中国已装机超过700台;;

• 全球Top 20的制药公司都拥有50台以上不同型号的Biacore设备。

“金标准”Biacore的广泛应用

基于表面等离子共振(SPR)技术的Biacore,作为分子互作市场的“金标准”, 主要应用于(不限于)如下领域:

• 疾病机理与入侵机制。结合结构生物学相关知识,Biacore通过亲和力与动力学数据从分子层面验证、解读疾病的发生与侵染过程。同时为后续治疗性药物开发做方向指引;

• 疫苗开发。从早期疫苗设计,到免疫反应检测,佐剂筛选,生产质控和批次方向,应用贯穿疫苗研发全流程;

• 临床样本及特定蛋白浓度测定。能够对疫苗接种后免疫得到的抗体进行直接的活性浓度定量;能够对复杂样品中的有效成分进行直接定量等,以及药物在体内的吸收、代谢、分布等;

• 小分子药物的筛选。Biacore 极低噪音和高灵敏度(信噪比)的特点保证了研究者可以快速、准确的筛选与靶分子(蛋白、核酸等)相互作用的小分子药物。目前,全球Top20的制药公司和药物筛选研究院都使用Biacore进行药物筛选工作;

• 抗体药物的筛选。由于Biacore技术具有实时、快速、无标记检测的特点,其得到的动力学数据可以应用于抗体库中抗体的筛选、多克隆抗体的表位作图、抗体结构优化、亲合力成熟等几乎整个抗体研发和生产的全过程;同时,Biacore 的高灵敏度允许芯片表面更低的偶联密度,减少抗体分析中干扰判断的avidity效应(经常被形象的称为“舞蹈效应”),尤其是针对具有极高亲和力的抗体的优选;

• 药理研究。针对不同药靶筛选药物分子,如筛选与已知靶点相互作用的药物分子,或者寻找不同药物的作用靶点和受体等,以及对他们之间的亲和力、动力学等互作信息进行综合表征;

• 药代研究。Biacore可应用于药物分子的转运及代谢,早期ADME的分析如小分子与血浆蛋白的互作等;

• 新药研发。复杂组分中活性成分的筛选及鉴定;检测生物分子间的瞬时结合, 以及小分子化合物互作的检测、分级与结构优化。检测不同的药物分子与不同靶点的相互作用,并对这些药物分子进行分级和结构优化等;

• 结构生物学。蛋白质结构与功能的关系研究,寻找关键作用为点;多分子复合物的结构和组装顺序的分析;

• 信号传导。确认蛋白质与蛋白质的结合特异性研究,对蛋白质相互作用的亲和力的强弱、结合的动力学进行全面动态的分析;

• 组学研究。筛选能和靶蛋白结合的活性分子,探究其机理;

• 浓度测定。能够对中药等天然产物中的药物小分子进行直接的活性浓度测定;能够对复杂样品中的有效成分进行直接定量等,以及药物在体内的吸收、代谢、分布等。

结 语

总而言之,基于表面等离子体共振(SPR)技术的Biacore是生命科学研究中的一个不可或缺的工具,它为解决目前传统分子相互作用方法的一些缺陷和问题带来更为直接、定量的证据和答案,同时揭示出分子互作过程中更加深入的机制,为功能生物学分析指明了方向。

同时Biacore拥有经过工业级认证(Certified)芯片和试剂盒,并提供适用于Biacore系统的优化条件,市场上最低的信号噪音,最灵活的软件设置,既能照顾到几乎所有常用的样品,如提取蛋白、标签蛋白、血清、细胞裂解液,又能实现全程实时、动态的观察分子间相互作用的全过程,实现准确、可靠的定性和定量分析。借助Biacore系统,生物科研工作者必将将其研究带向一个新的高度。此外,SPR技术在国内外拥有业界最高的认可度,通过掌握该技术、掌握Biacore,也可以帮助科研单位、药企、CRO/ CDMO、体外诊断等培养一批市场上最具竞争力的技术型人才。

如有技术干货、科研成果、仪器使用心得、生命科学领域热点事件观点等内容,欢迎相关行业朋友投稿。投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn

来源于:仪器信息网

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐