技术创新引领制药领域新发展——参加全国第九届近红外光谱学术会议心得体会

进入 #近红外光谱学术会议报道阅读更多话题内容

导读: 化学计量学方法在药学研究中进一步走向实践;微型化仪器在制药领域的集成适应能力进一步加强;近红外光谱分析技术在医药领域进一步拓展。

山东大学药学院臧恒昌教授药物智能制造技术研究团队

2022年10月20日至22日,为期三天的全国第九届近红外光谱学术会议顺利召开,近3000人报名参加了本次近红外线上盛会。开幕式伊始,北京化工大学袁洪福教授致辞。随后,举行了第四届“陆婉珍近红外光谱奖”的颁奖仪式。中国仪器仪表学会近红外光谱分会理事长秘书长褚小立博士宣布获奖结果,该奖项设立为鼓励我国科技人员投身于近红外光谱理论研究、技术研发和推广应用工作,促进和推动近红外光谱技术在我国的发展和应用。本次大会共安排82场报告,内容涵盖了化学计量学方法、仪器与测量附件、光谱成像与过程分析,以及近红外光谱技术在农业、食品、化工、制药等多个领域的应用进展,为参与者呈现了一场既有深度亦有广度的学术盛宴,笔者课题组认真学习了会议的相关报告,并结合自己的专业方向,形成了一些心得体会。

1.化学计量学方法在药学研究中进一步走向实践

化学计量学方法相关研究一直是近红外技术研究应用的重要支撑。南开大学邵学广教授带来了题为《近红外光谱分析中的化学计量学方法》的报告,阐述了基于近红外光谱的建模流程及关键点,并指出目前我国药典正在建立用于数据分析的化学计量学指导原则,这将对从事药学研究的科研人员具有很强的指导作用。天津工业大学的卞希慧副教授分享了《复杂样品光谱信号处理和建模方法研究进展》,通过利用萤火虫算法对血液制品的近红外光谱变量进行优化,提升了定量分析模型的预测能力。华东理工大学的杜一平教授报告了《相关性组分对近红外光谱分析模型的影响》,杜老师根据在中药多成分检测过程中发现的检测含量低、检测指标多的现象,开展了相关性成分对近红外模型影响的研究,提出有时候我们可以“借助”这种相关性实现低含量成分的检查,这也为中药生产在线监测研究提供了新的解决方案。以上的研究为制药领域进一步应用化学计量学方法奠定了方法学基础。

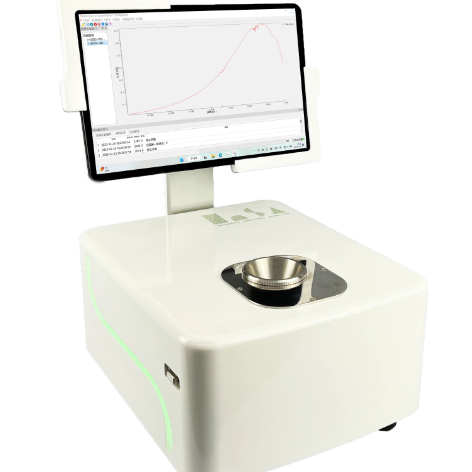

2.微型化仪器在制药领域的集成适应能力进一步加强

仪器既是近红外技术的落脚点,同时也是推进研究的新起点,来自因斯布鲁克大学的Christian WolfgangHuck教授进行了《Present and Future of Miniaturized NIR-Spectrometers. Combined with Challenging Data Management Strategies》的学术报告。未来微小型仪器将通过走向智能化设计的道路,更广泛应用于复杂样品分析。Huck教授比较了台式和微型近红外光谱仪的区别,并对微型光谱仪的改进与提升,光纤技术、检测器的发展和化学计量学(2D-COS、ANN等)的应用等方面进行了介绍。来自于VIAVI的孙岚博士,分享了在线分析设备结合Rolling PCA的算法在混合过程的检测及终点判断中的应用。PE公司的郁露博士分享了相关在线分析设备的研究进展,其在线近红外光谱仪通过利用大光斑、高清摄像头等技术集成,结合灵活的工控系统通讯模式可以实现流化床干燥过程的水分在线检测。以上的研究对于未来基于近红外光谱分析技术的在线分析设备与智能化的分析控制系统的结合应用于我国医药产业奠定良好的硬件基础。

3.近红外光谱分析技术在医药领域进一步拓展

在水光谱组学技术的研究方面,来自南开大学的韩丽报告了《近红外光谱用于水的氢键结构分析》,利用温控近红外光谱技术结合高斯拟合方法获取溶液中的水结构信息。提出了九种不同氢键结构的水结构,通过分子动力学模拟对结果进行了验证,并且利用高斯拟合得到了九种水结构的光谱信息,为水结构的研究提供了研究新思路。山东大学的田伟路利用水光谱组学实现了不同方式降解透明质酸的快速识别。在中医药现代化研究方面,天津中医药大学的曾琪、吴思俊、吴晨璐以及中国科学院西北高原生物研究所的龙若兰利用近红外、拉曼等过程分析工具建立了我国传统药物黄柏、绿绒蒿等不同生产过程的在线分析与监控策略,并且实现了中药制剂盐酸青藤碱缓释片溶出曲线的预测。在疾病诊断方面,来自于韩国汉阳大学的HoeilChung教授通过利用2T2D相关分析的方法,提升了胆囊疾病的判别能力。暨南大学的潘涛教授通过利用模型补偿和投票策略,实现了血清乳腺癌与正常对照的二分类判别。这些研究都为我们将近红外光谱分析技术进一步拓展到制药领域奠定了实践基础。

年轻思维孕育创新力量!大会闭幕式上,中国仪器仪表学会近红外光谱分会秘书长、中石化石油化工科学研究院教授级高工褚小立博士公布了优秀青年报告奖获奖名单,各位优秀青年科研人员定会在近红外领域延续热情,助力近红外光谱技术在我国制药领域绽放更绚烂的光彩!

来源于:仪器信息网

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐