综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析

导读:昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。

为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。

昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。

变焦和变F数的关系

变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。

变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:

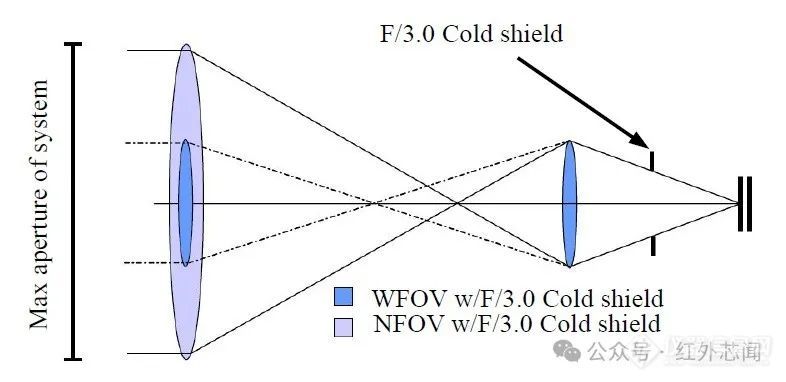

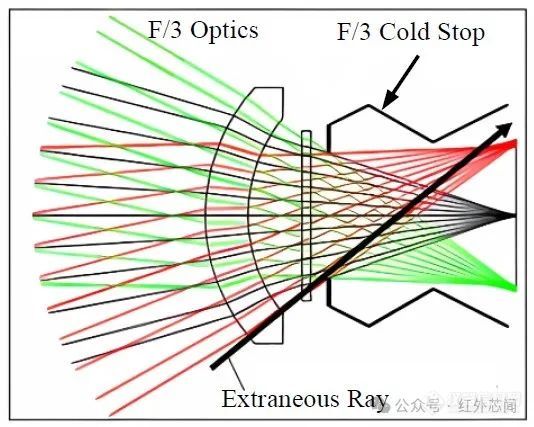

① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。

图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图

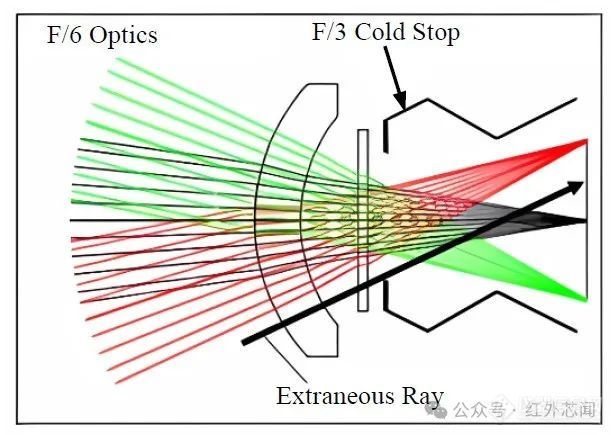

② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。

图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图

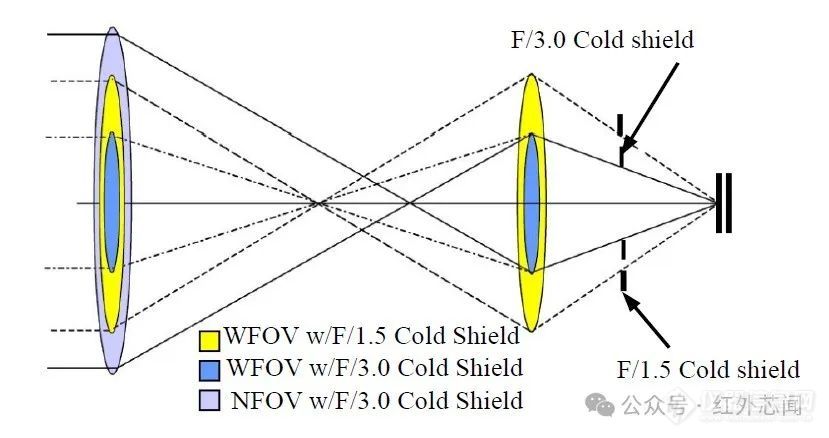

实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。

图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图

当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。

图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图

变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。

可变冷光阑红外探测器的研究进展

可变冷光阑的优势

可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:

F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。

可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。

可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。

可变冷光阑红外探测器的研究进展

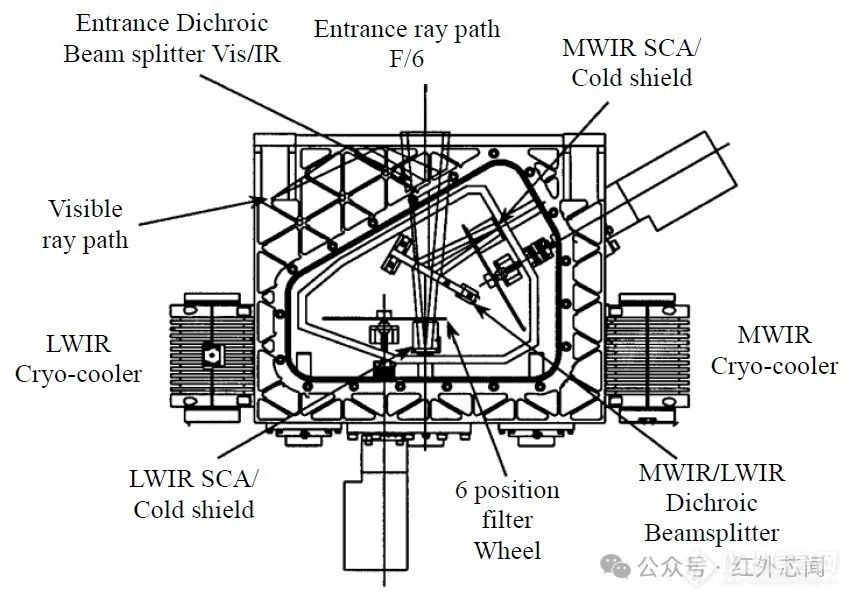

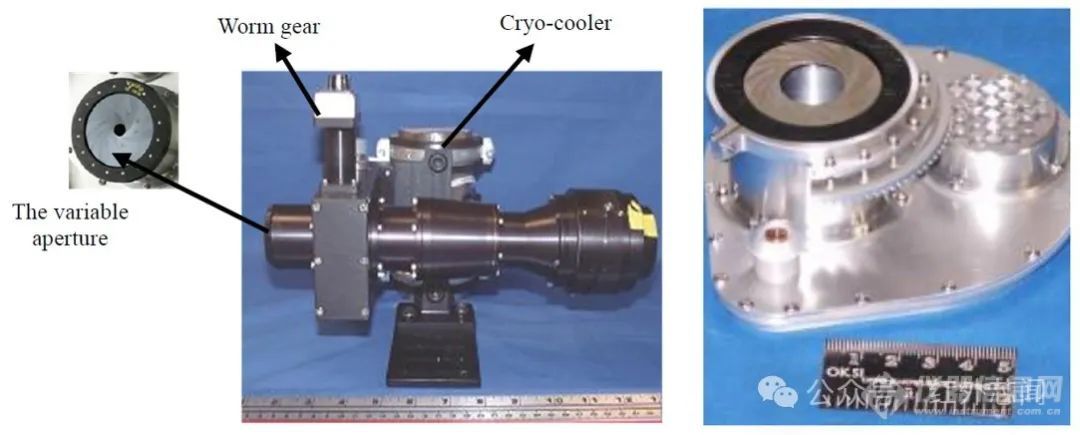

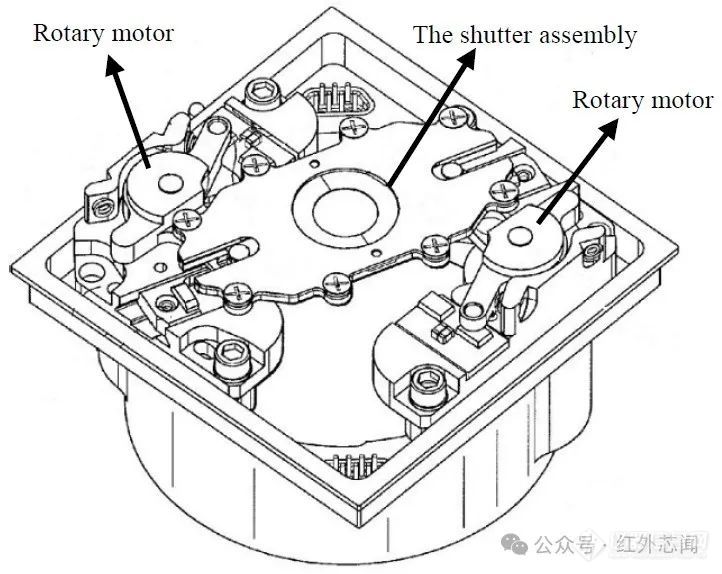

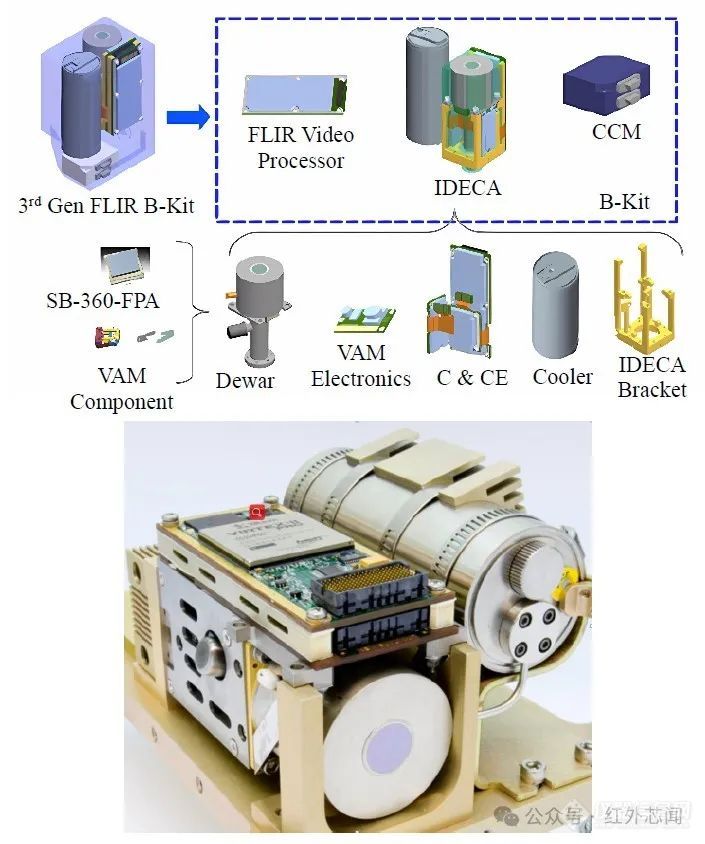

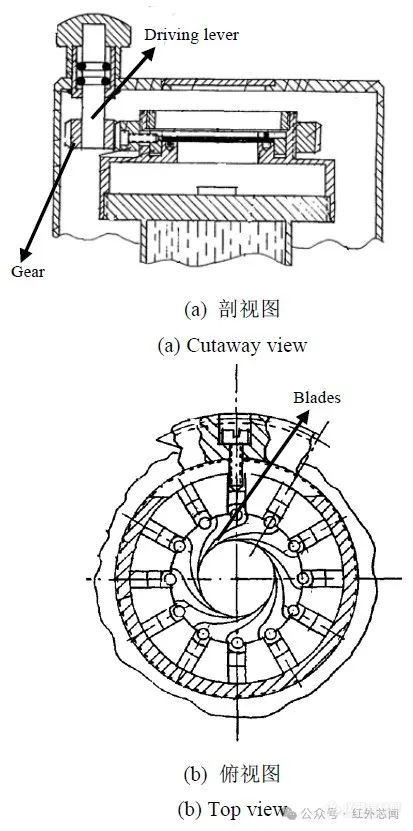

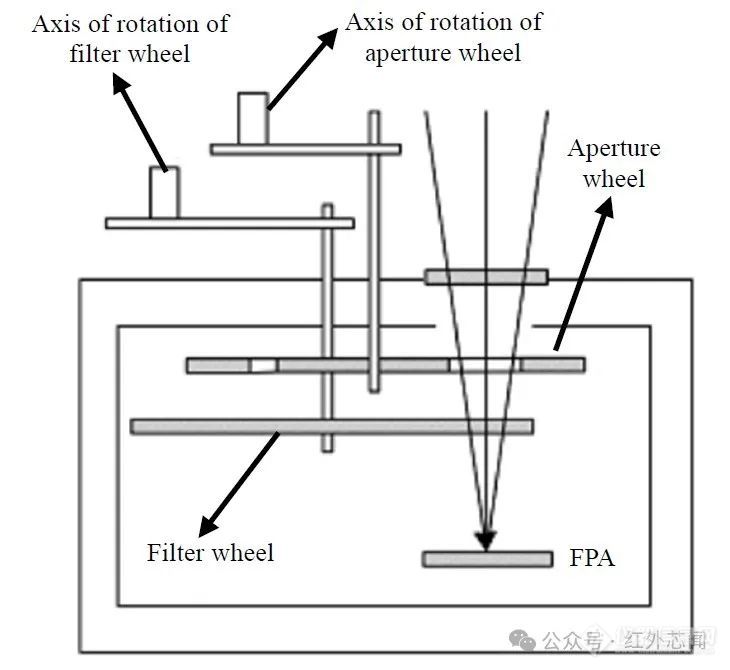

国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。

图5 HALO的双色红外系统

图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构

图7 刀片虹膜式可变冷光阑

图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图

图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图

图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图

国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。

图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑

图12 可变式的固定光阑

目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。

可变冷光阑红外探测器的关键技术

采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:

1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术

可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。

2)可变冷光阑精密装配技术

可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。

3)微型电机设计和制造技术

对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。

4)杜瓦热固耦合设计技术

可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。

5)可变冷光阑运动控制技术

探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。

6)光阑片表面镀膜技术

光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。

结论

这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。

论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1

来源于:红外芯闻

热门评论

最新资讯

新闻专题

更多推荐