我国首个渔业大模型“范蠡大模型1.0”发布

进入 #农业新质生产力阅读更多话题内容

导读:在渔业大模型中,会使用到水质监测传感器、生物传感器、AI图像识别技术、物联网(loT)设备等。大模型可以利用深度学习和数据驱动的方法,能够分析海量的养殖数据,揭示其中的规律和关联性。

6月15日,我国首个渔业大模型“范蠡大模型1.0”在中国农业大学发布,据悉,该模型可以实现渔业多模态数据采集、清洗、萃取和整合等,将为渔业养殖工人、管理经营者和政府决策部门提供全面、精准的智能化支持。

“范蠡大模型1.0”发布现场(中国农业大学供图)

渔业大国,面临转型的需求

我国是水产养殖大国,数据显示,2023年,我国水产养殖产量达5812万吨,约占世界水产养殖总产量的60%以上,为城乡居民提供了1/3优质动物蛋白。

但同时,我国不是养殖强国,水产养殖资源利用率、劳动生产率低,水产养殖产业发展面临多种转型需求。范蠡大模型设计者、发起者、国家数字渔业创新中心主任、中国农业大学信息与电气工程学院教授李道亮介绍,“我国水产养殖品种繁多,包括鱼、虾、蟹、贝、参、藻等,养殖模式多样,建立完整养殖品种的生产模型是极其困难的;同时,劳动力出现了普遍老龄化现象,有调查数据显示,我国水产养殖中,劳动力成本占70%左右,劳动者平均年龄达到55岁。新一代缺乏养殖经验,也不愿意从事传统的养殖生产,需要人工智能技术的支持。”

范蠡大模型设计者、发起者、国家数字渔业创新中心主任、中国农业大学信息与电气工程学院教授李道亮(中国农业大学供图)

随着现代技术的发展,水产养殖已经从1.0时代发展到4.0时代。李道亮介绍,“渔业1.0时代主要以小农生产为主,特征是依靠人力、手工工具、经验等养殖。2.0时代,水产养殖逐渐实现机械化、装备化,主要依靠机械动力和电力进行生产。3.0时代,自动化和计算机技术成为核心,生产装备出现数字化、网络化、自动化特征。到4.0时代,物联网、大数据、人工智能、机器人等技术普遍应用在生产中,无人化生产逐渐实现。”

随着人工智能、机器人学习等技术的逐渐出现和成熟,越来越多的农业场景开始应用这些技术,但作为水产养殖大国,我国当前的水产养殖中,相关技术的应用还较为缺乏。

渔业模型,从小到大的升级

如何在水产养殖中应用现代技术,甚至打造未来的无人渔场?李道亮介绍,我国水产养殖品种繁多,养殖环境差异较大,而机理模型的构建,需考虑鱼类品种、饵料、病害、环境变化等一系列因素,面对众多的品种和养殖模式以及地区气候差异,逐个养殖品种建立像发达国家的养殖机理模型是不现实的。

所谓大模型,是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型,参数数量动辄数十亿甚至数千亿。在渔业中,大模型可以利用深度学习和数据驱动的方法,能够分析海量的养殖数据,揭示其中的规律和关联性。“它们不仅能够模拟和预测水质、饵料、疾病等因素对养殖效果的影响,还能够优化养殖方案,提高生产效率和经济效益。”李道亮说。

智能池塘养鱼场景(中国农业大学供图)

随着社会发展和水产养殖业转型,渔业大模型越来越成为产业发展的重要助力,为此,李道亮带领团队联合中国联通、中国电信、中国移动三家运营商、全国主要水产院校和科研机构,以鱼、虾、蟹、贝等27种我国主养品种水产文本语料为主,辅以文本、图像、视频、音频等多模态数据,形成大规模渔业专业知识语料库,通过深度学习架构,通过预训练和微调、参数共享与注意力机制、提示工程等技术,实现渔业多模态数据采集、清洗、萃取和整合等。“这一模型,不仅实现了丰富的渔业养殖知识生成,还包括水、饵、病、管等多方面多元化的预测、分析和决策。”李道亮说。

范蠡为名,改变未来的渔业

大模型构建成功后,命名为“范蠡大模型1.0”。李道亮介绍,范蠡是春秋末期越国大夫,众所周知的是,他是著名的政治家、军事家,也是商家鼻祖,但他同时也是我国最早的水产养殖专家,早在2500年前的春秋时期,他就写了一部《养鱼经》,并流传至今,“所以我们以范蠡为名,希望它能够在新时代中,为我国水产养殖带来的新的气象。”

据介绍,范蠡大模型1.0分为请问我、请听我、请看我、请决策四个模块,分别代表文本、语音、视频、物联网决策四大场景,用户可以查询渔业的不同应用。

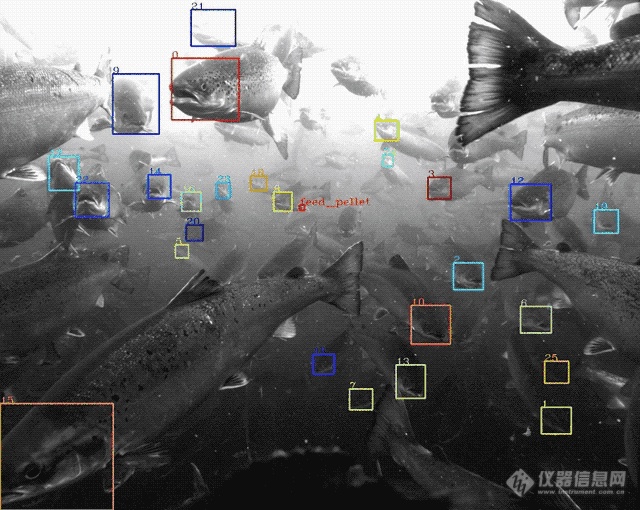

而针对准确监测和评估鱼类的健康状况和体重异常耗时费力,且可能对鱼类造成伤害的问题,国家数字渔业创新中心开发了基于计算机视觉技术的鱼类体重估计模型,基于机器视觉实时捕捉水下鱼类图像和优化构建的深度神经网络算法,自动完成图像中鱼类目标的检测和定位,通过提取形状、颜色、纹理等多维度特征,以非接触方式实现对鱼类体重的实时、准确估算,同步完成生长及健康状态监测和计算,为投饵决策、水环境、能耗优化控制提供数据支撑。

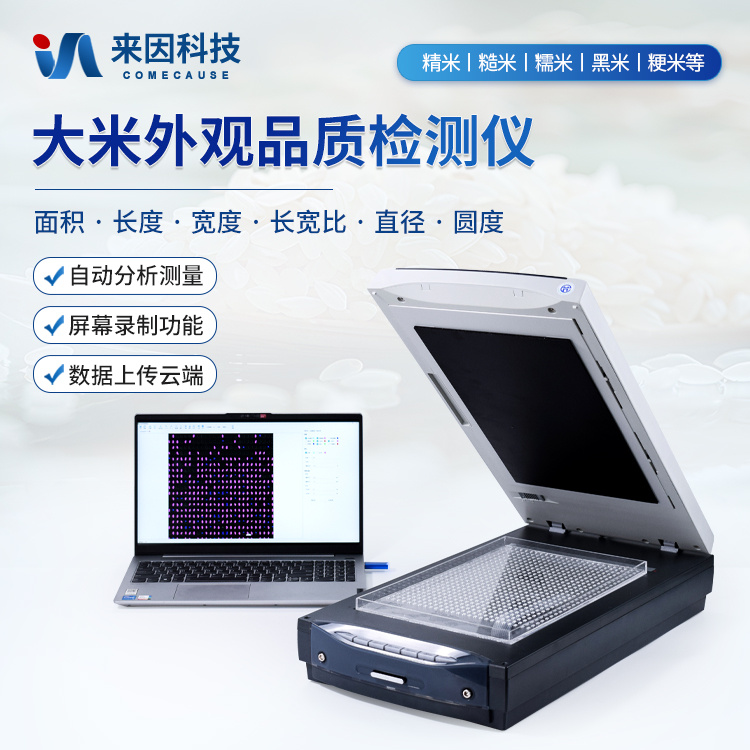

范蠡大模型利用了多种现代技术,以此实现水产养殖的数字化、无人化。图为鱼的种类识别模型(中国农业大学供图)

“当前,范蠡大模型还是1.0,未来还会不断进化,人工智能在智慧渔业中的应用,是多元化且深远的、长期的,不可能一蹴而就。未来,范蠡大模型还有很长的路要走,必须充分发挥通信、科研、水产养殖企业、养殖户等各种不同领域的优势力量,以产学研用协同推进大模型的开发与应用,人工智能才能真正落地。”李道亮说。

来源于:中国农业大学官网

热门评论

最新资讯

新闻专题