方案详情文

智能文字提取功能测试中

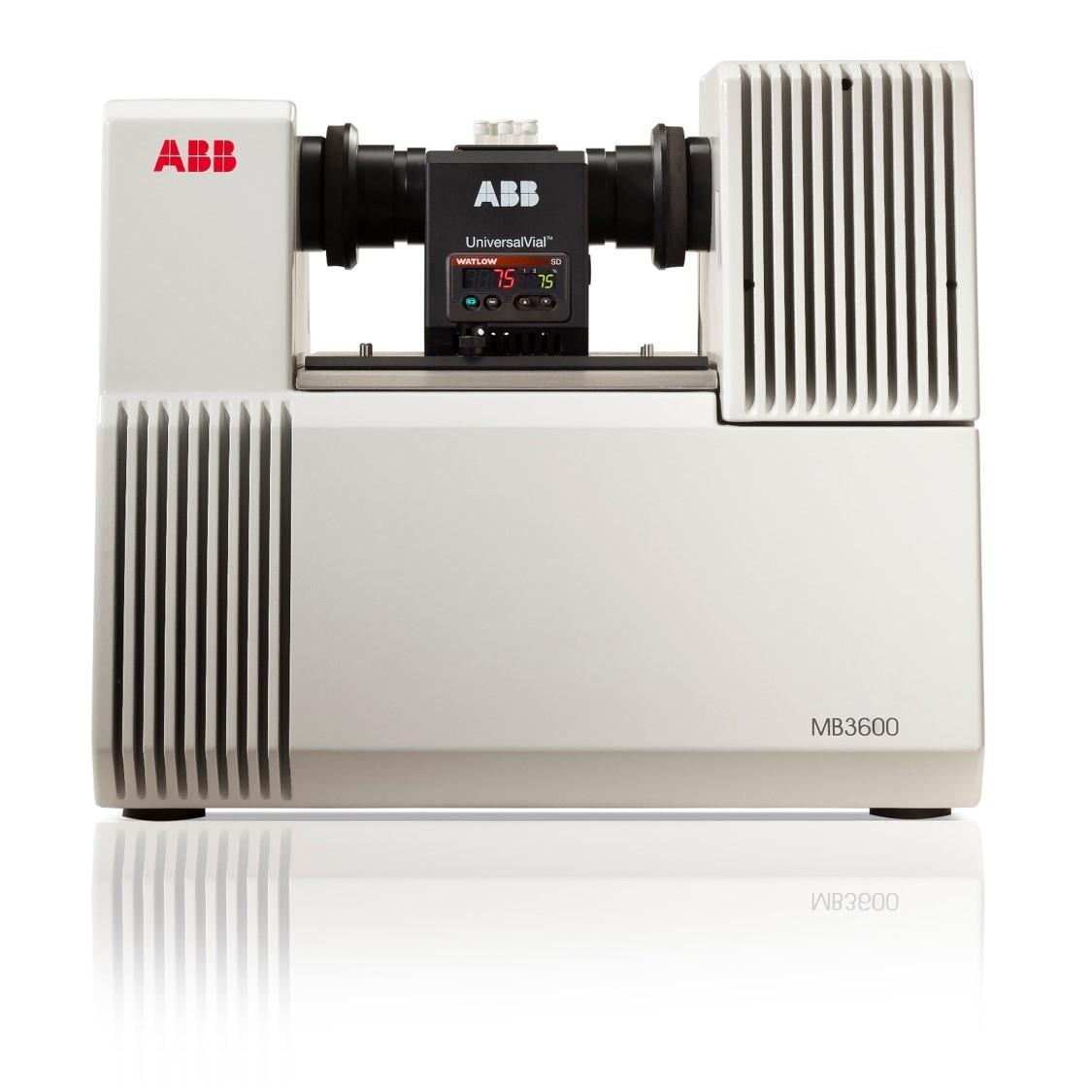

油脂加工粮油食品科技第23卷2015年第1期 微胶囊化棕榈油的品质分析 刘全亮,马传国2,王化林,季敏,OIO Cheng Keat,WONG Soo Khwan (1.河南工业大学粮油食品学院,河南郑州 450001: 2.河南工业大学小麦与玉米深加工国家工程实验室,河南郑州 450001:3. 大马棕榈油技术研发(上海)有限公司,上海 201108) 摘 要:以麦芽糊精与大豆分离蛋白为复配壁材、蔗糖脂肪酸酯和单硬脂酸甘油酯为乳化剂制备棕榈油微胶囊,检测其基本理化指标,探讨微胶囊的热稳定性、微粒微观结构及储藏稳定性。结果表明:自制微胶囊的含油量是38.21%,蛋白质含量是24.68%,自由下落堆积成锥体的休止角是36.1°,水溶解度是75.8%,所得微胶囊散落性良好,微观结构完整,表面结构光滑,形状呈球形或椭球形,微胶囊颗粒大小主要集中在0~40 um的范围内;热重分析表明,微胶囊热稳定性良好,高温对微胶囊品质影响较小;储藏实验表明,在贮藏过程中微胶囊化的棕榈油过氧化值增加量为6.5mmol/kg;红外谱图表明,在喷雾干燥过程中壁材与芯材未发生化学反应,因此制备的微胶囊成品具有良好的性能及品质。 关键词:棕榈油;微胶囊;贮藏;品质分析 中图分类号: TS 225.1 文献标识码:A 文章编号:1007-7561(2015)01-0038-05 Quality analysis of palm oil microcapsule LIU Quan -liang', MA Chuan -guol2, WANG Hua -lin', JI Min’, OIO Cheng Keat', WONG Soo Khwan (1. College of Food Science and Technology, Henan University of Technology, Zhengzhou Henan 450001; 2. National Engineering Laboratory of Wheat and Corn Deep Processing, Henan University of Technology,Zhengzhou Henan 450001;3. Palm Oil Research and Technical Service Institute Malaysian Palm Oil Board (PORTSIM), Shanghai 201108) Abstract: Palm oil was microencapsulated with maltodextrin and soybean protein isolation as wall materi-al, sucrose fatty acid ester and monostearin as compound emulsifier. The physicochemical property of mi-crocapsule were tested, their thermal and storage stability, and particulate microstructure were prelimina-ry explored. The result showed that the oil content of microcapsule was 38.21 %, protein content 24.68%, the angle of repose of the cone piled by freefall microcapsule 36.1°, water solubility 75.8%. Thefree flowability of the microcapsule was good with complete microstructure, smooth surface structure; theshape was globose or ellipsoid; the particle size was in the range of 0 ~40 pm. According to the thermo-gravimetric analysis, the microcapsule had good thermal stability, for high temperature had little influenceon its quality. According to the storage test, the microcapsule had a good oxidation resistance for the per-oxide value of palm oil was 6. 5 mmol/kg during storage. According to the infrared spectrum, there wasno chemical reaction between wall materials and core materials during spray drying. The palm oil micro-capsule was good in performance and quality. Key words: palm oil; microcapsule; storage; quality analysis 微胶囊技术是通过特殊的方法,利用天然或者合成的具有成膜功能的高分子材料,将液态、固态以 ( 收稿日期:2014-08-12 ) ( 作者简介:刘全亮,1987年出生,男,甘肃人,硕士研究生. ) ( 通讯作者:马传国,1966年出生,男,河南人,教授. ) 及某些气态物质完全密封形成微小颗粒粉末的技术"。粉末油脂是利用微胶囊技术将液态的油脂转化成粉末状的颗粒物质。油脂粉末化后有利于其运输、贮藏和食用,可扩大油脂的使用范围,而且油脂微胶囊化后可防止油脂的氧化酸败,可延长油脂 储藏期。 目前,市场所售的粉末油脂多数为氢化植物油的粉末化产品,氢化植物油中含有反式脂肪酸。研究结果表明,反式脂肪酸在体内会加速人体的动脉硬化,导致肥胖虚弱,引发心脑血管、糖尿病、冠心病等疾病。与氢化植物油相比,棕榈油也具有一定的硬度,能保持固体的形状,有很好的可塑性和融合性,而且棕榈油富含生物活性物质,如类胡萝卜素、维生素A、维生素E(主要是生育三烯酚)。棕榈油中饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸的比例接近1:1,无反式脂肪酸,不易发生酸败聚合,人体对棕榈油的消化吸收率在97%以上③。因此可以利用棕榈油代替氢化植物油来制备微胶囊产品。 对于脂质微胶囊的研究,国内主要侧重于其制备工艺研究和基本理化指标的测定。本文在全面检测自制微胶囊的理化特性,分析微胶囊品质特征的基础上重点探讨了微胶囊成品的微粒微观结构及粒径分布、微胶囊成品的热稳定性和储藏稳定性。 1材料与方法 1.1主要材料 棕榈油:天津龙威油脂食品有限公司;大豆分离蛋白:山东谷神生物科技集团有限公司;麦芽糊精:山东西王药业有限公司邹平糊精分公司;蔗糖脂肪酸酯:柳州爱格富食品科技股份有限公司;单硬脂酸甘油酯:天津市科密欧化学试剂有限公司。 1.2 仪器与设备 B-290型实验室小型喷雾干燥机:瑞士BUCHI公司; FOSS凯氏定氮仪:瑞典福斯特瓦有限公司;BT-9300H型激光粒度分布仪:丹东市百特仪器有限公司;卡路里测定仪:日本JWP公司; SPX-250B生化培养箱:上海佳胜实验设备有限公司; GC -7568气相色谱:美国安捷伦科技公司; Universal V4.5A 差示扫描热量仪:美国TA公司;热量分析仪:美国TA公司; Prestige-21 傅里叶红外图谱仪:日本岛津公司。 1.3 实验方法 1.3.1 微胶囊的制备工艺 使大豆分离蛋白、麦芽糊精、水溶性的乳化剂蔗糖脂肪酸酯在水中充分溶解形成壁材溶液,将单硬脂酸甘油酯溶解到棕榈油中形成芯材溶液,然后将壁材溶液缓慢加入到芯材溶液中形成水包油型(O/W)的乳化液,最后在 30 MPa 的压力下将乳化液均质两次,均质后的乳化液立即进行喷雾干燥。喷雾干燥的条件为:进风温度180℃、出风温度90~100℃,在干燥器收集瓶内得到的粉末物质即为棕榈油微胶囊成品。 1.3.2 测定方法 对于脂质的微胶囊产品,目前没有相应的国家质量标准和卫生标准,一般只是结合粉末状食品的国家标准和食用油脂的国家标准进行品质分析。考虑到粉末油脂的特殊性,除了对微胶囊产品的一些常规理化指标如水分、灰分、脂肪、蛋白质、碳水化合物进行检测外,还应结合产品自身的特点,对其溶解性、散落性、吸湿性、表面油含量、过氧化值等进行分析 1.3.2.1 水分的测定 棕榈油微胶囊中水分含量按照 GB 5009.3-2010进行测定。 1.3.2.2 密度的测定“ 准确称量2g(精确到0.001g)左右的微胶囊产品,缓慢地装入到20 mL的量筒中,然后在工作台上将量筒水平匀速晃动50次使其自然下沉读取体积。最后用所称样品的质量除以其体积,所得结果即为样品的密度。 1.3.2.3 粗蛋白的测定 棕榈油微胶囊中粗蛋白含量的按照 GB 5009.5—2010进行测定。 1.3.2.4 灰分的测定 棕榈油微胶囊中灰分含量按照GB/T 5005.4一2010进行测定。 1.3.2.5 热量的分析 采用卡路里分析仪 Calory Answer 进行快速测定。具体方法为:取适量的微胶囊产品装入样品槽中,将样品槽放入检测箱中,在反射系统下进行反射测定。 1.3.2.6 散落性的测定 称取10 g(精确到0.01 g) 左右的棕榈油微胶囊产品,通过漏斗使样品自由落在下面的水平圆盘上,自然堆积。测定粉堆的高度H和粉堆的覆盖半径R,通过公式计算休止角,通过休止角反映散落性大小,休止角越大散落性越差,休止角越小散落性越好。 1.3.2.7 吸湿性的测定 粉末状产品吸湿后会导致粉末颗粒流动性的降低,结块,产品颜色变暗,风味变差,甚至会引起潮解,因此微胶囊产品吸湿性低有利于产品的的藏。具体测定方法如下下: 准确称取100~200 mg 的样品,平摊于称量皿中,开盖置于干燥器中12h 以上,进行脱湿,使其达到平衡状态,精确测定质量(M);然后将粉末置于温度为25℃、空气湿度为75%的环境中进行吸湿实验,每隔2h测定一次质量,直到质量不再增加为 止,最终质量记为M,按下列公式计算粉末的吸湿增重率。 吸湿增重率/%%=M,-Mo×100,其中:M,-粉末吸湿前的质量;M-粉末吸湿后的质量。 1.3.2.8 微胶囊微观形态的观察 采用扫描电子显微镜对微胶囊的形态结构进行观察。在电镜样品台上贴层双面胶,取少量微胶囊产品均匀分散到胶面上,吹去表面多余的粉末,在加速电压为20 KV时,在扫描电子显微镜观察微胶囊产品的表面结构和微观结构。 1.3.2.9 微胶囊粒径大小分布分析 利用激光粒度分析仪对棕榈油微胶囊产品的粒度进行统计分析,用蒸馏水作分散剂,将少许产品分散到蒸馏水中,对数据进行采集分析,测定颗粒大小,绘制颗粒大小分布曲线图。 1.3.2.10 微胶囊红外分析 对微胶囊样品进行傅里叶红外图谱分析。按1:100的质量比称取样品和溴化钾,称取1mg 的样品混合到0.1g的溴化钾中,在研钵中充分研磨,然后取适量混合物进行压片,最后在400~4000 cm的范围内对样品薄片进行扫描,扫描8次。 1.3.2.11 微胶囊产品热重分析 热重分析是在程序升温的情况下,通过测定升温过程中质量的变化,得到被测量物质质量变化与温度之间关系的一项技术,可以通过物质的热损失分析物质的降解过程和热稳定性10。从20℃开始以10℃/min 的速率进行程序升温,至600℃后结束,绘制棕榈油微胶囊热失重曲线。 1.3. 2.12 微胶囊成品中棕榈油过氧化值的测定 将制备好的微胶囊成品和棕榈油同时放到63℃的恒温培养箱储藏60 d,棕榈油作对照,每隔7d测定一次微胶囊中的棕榈油和对照样棕榈油的过氧化值。棕榈油的过氧化值根据GB/T5538—2005 进行测定;微胶囊中棕榈油测定方法为:称取10g左右的微胶囊产品在具塞锥形瓶中,加入100 mL 的无水乙醚,在10℃下超声破碎提油30 min,然后将混合液通过 G,砂芯漏斗进行过滤,用旋转蒸发器蒸去乙醚溶液,将得到的棕榈油置于真空干燥箱中干燥,然后根据 GB/T5538—2005测定所提取的棕榈油的过氧化值。 2 结果与分析 2.1 棕榈油的基本理化指标 检测了棕榈油的过氧化值、酸价、碘价、皂化值以及脂肪酸组成。棕榈油的基本理化指标详见表 1,棕榈油的脂肪酸组成详见图1。 理化指标 结果(平均值) 过氧化值/(mmol/kg) 5.05 酸价/(g/kg) 0.52 碘价/(gI/100 g) 48.20 皂化值/(mg KOH/g) 193.2 图1 棕榈油脂肪酸气相色谱图由棕榈油的气相色谱(图1)可知,棕榈油的脂肪酸组成主要是:豆蔻酸( C14:0)、棕榈酸(C16:0)、硬脂酸( C18:0)、油酸( C18:1)、亚油酸(C18:2)、亚麻酸( C18:3)。 2.2 棕榈油微胶囊的基本理化指标棕榈油微胶囊成品的理化指标测定结果详见表2。 表2 微胶囊理化指标测定结果 理化指标 测定结果(平均值) 水分含量/% 2.27 灰分含量/% 2.32 油含量/% 38.21 蛋白质含量/% 24.68 密度/(g/cm) 0.32 热量/(Kcal/100 g) 422 休止角/° 36.1 溶解度/% 75.8 吸湿增重率/% 5.2 根据表2可知:喷雾干燥制备的棕榈油微胶囊水分含量很低(2.27%),这表明喷雾干燥过程中干燥比较充分,颗粒均匀,利于储藏;由于壁材中含有大豆分离蛋白,所以微胶囊中的蛋白质含量较高(24.68%);微胶囊成品中含油量是 38.21%;通过测定粉末自由散落过程中粉末堆积形成的锥体高度和直径,计算出休止角为36.1°,表明粉末产品的粘性小,流动性能良好;吸湿性测定结果表明吸湿饱和后的增重率是5.2%,表明微胶囊易受潮,应在干燥的环境中保藏;棕榈油微胶囊热量较高,为422Kcal/100 g。 2.3 微胶囊的微观形态结构 由图2可知,制备的微胶囊产品外形颗粒呈球形和椭圆球形;有些颗粒表面光滑、致密、无裂纹,有些颗粒表面存在褶皱,这主要是液滴在雾化过程中相互挤压、粘连所致。根据图3可知,微胶囊成品中一些小胶囊颗粒粘附在大颗粒的表面。 图2微胶囊颗粒的扫描电镜图 图3 单个微胶囊微粒的扫描电镜图 2.4 微胶囊颗粒大小分布 微胶囊的溶解性与产品的粒度大小、分散性和流动性等物化性质密切相关,产品粒度太小,其比表面积过大,表面能较大,会引起微粒在水中溶解后相互吸附粘在一起,使得溶解性变差;若颗粒间有蜂窝状空间,则有很好的溶解性,若产品的颗粒太大,则颗粒间没有空隙结构,溶解性会变差。因此,只有合适粒度的微胶囊才有良好的溶解性。 粒径/pm 图4 微胶囊颗粒大小分布 由图4知,微胶囊的粒度分布基本呈正态分布,粒径主要集中在0~40 um。图中出现了两个峰: 一个在微粒粒径在0.1~1.0 um,总含量是0.2%,表明微胶囊中存在少量的小颗粒,这部分微粒一般吸附在大颗粒的表面,可以根据图3得到验证;另一个微粒集中在2.0~40 pm 之间,主要是大颗粒。 2.5 微胶囊红外分析 微胶囊的制备方法主要是物理方法,理想的包埋材料不会与芯材发生化学反应。因此通过红外对各组分进行表征,研究喷雾过程中芯材与壁材是否发生化学反应。 图5 微胶囊产品红外图谱 傅利叶红外图谱能够显示物质分子的结构和物质中存在的化学键。图5中分别是麦芽糊精、大豆分离蛋白、棕榈油及棕榈油微胶囊的红外图谱。可以看出麦芽糊精、大豆分离蛋白和棕榈油微胶囊在3000~3600cm都出现了强烈的吸收大峰,这主要是大豆分离蛋白和麦芽糊精分子中含有大量的O-H,而且在微胶囊产品中这种吸收显得更加强烈;此外,1640 cm~波长处,麦芽糊精、大豆分离蛋白、微胶囊都出现了一个大的特征峰,主要是C=C的伸缩振动峰。同棕榈油微胶囊相比,棕榈油、大豆分离蛋白和麦芽糊精在某些特征峰上呈现相近的傅里叶红外光谱。这表明,微胶囊结构中,棕榈油和大豆分离蛋白及麦芽糊精之间未发生化学反应,因此麦芽糊精和大豆分离蛋白可以作为棕榈油理想的包埋材料。 2.6微胶囊产品热重分析 图6为微胶囊样品的热重曲线,当温度在50℃时曲线开始出现下降,出现一个很小的台阶,表明试样质量开始失重,从失重的温度范围可以看出,消失的这部分质量应该是微胶囊中的水分;此后随温度的持续增加,样品并未发生显著的失重现象,但此时棕榈油微胶囊产品发生了热力学上的变化,微胶囊中的一些成分的结构发生改变;当温度升高到190℃左右时,微胶囊产品的失重曲线的斜率开始缓慢增加,出现明显的失重现象,但失重幅度并不大;当温度接近300℃时,微胶囊成品质量损失速率加快,表明微胶囊结构破裂,随着温度的不断升高,样品不 断失重;温度上升到500℃时,失重曲线开始趋于平缓。样品经过三个阶段的失重过程,质量损失88.78%,进一步分析可知,第一部分主要是水分的损失,损失量较小;第二阶段主要是产品中的麦芽糊精开始糊化分解,大豆分离蛋白开始热变性,分子中的某些化学键出现断裂,发生分解产生 H,0、CO,、SO,等气体,导致产品质量损失;第三阶段主要是第二阶段的中间产物的碳化及进一步分解。 图6 微胶囊产品热重图谱 2.7 微胶囊贮藏过程中过氧化值的变化 油脂的过氧化值是判断油脂和油脂制品酸败程度的主要指标,所以考察微胶囊成品中棕榈油的过氧化值的变化是评价成品质量的重要依据,通过过氧化值变化规律可以初步预测微胶囊产品的货架期。 图7 棕榈油微胶囊和棕榈油过氧化值的变化 棕榈油和棕榈油微胶囊样品在63℃环境中储藏60 d,每隔7d测定一次过氧化值,由图7可知在贮藏过程中棕榈油和棕榈油微胶囊的过氧化值都有增加,棕榈油的过氧化值增加量是23.0 mmol/kg,微胶囊中纯的棕榈油过氧化值增加量是6.5 mmol/kg棕榈油,这是由于较高温度有利于酶活性的提高和微生物的繁殖,进而影响油的品质。同棕榈油相比,微胶囊的过氧化值增幅很小,这是因为壁材的保护作用使得被包埋的油脂不易和外界环境接触,减弱了外界条件对脂质品质的影响。在高温条件下,未进行微胶囊化的棕榈油在外界影响下,棕榈油过氧化值增加非常显著,且棕榈油熔点越低其过氧化 值增加越快。微胶囊过氧化值的增加主要集中在储藏的后期阶段,这主要是因为微胶囊表面存在一些未被完全包埋的棕榈油,这些棕榈油在高温和微生物的作用下发生氧化酸败,最终影响整个微胶囊的过氧化值2。 实验结果表明,在较高温度贮藏条件下,微胶囊仍能保持低水平的过氧化值,可见其耐高温性能很好,但为了保护微胶囊的品质,应避免高温环境。 3 结论 大豆分离蛋白与麦芽糊精作复合壁材,能够很好地包埋棕榈油,制备的微胶囊油含量为38.21%;在喷雾干燥过程中壁材与芯材性能稳定,高温下未发生化学反应;制备的微胶囊颗粒大小均一,表面光滑,粒径在0~40 um 之间;同未处理的纯棕榈油相比,在贮藏过程中微胶囊包埋的棕榈油过氧化值变化很小,表明壁材能够有效防止芯材棕榈油氧化酸败。 ( 参考文献: ) ( []吴克刚,柴向华.食品微胶囊技术[M].北京:中国轻工业出版 社,2006:1-3. ) ( []谢明勇,谢建华,邓泽元,等.反式脂肪酸研究进展[.中国食品 学报.2010,10(4):14-26. ) ( 3]李瑞,夏秋瑜,赵松林.棕榈油的功能性质及应用[].中国热带 农业,2009(2):31 - 33. ) ( [4] Mary A nn. A, L u z. S, Christine. Functional properties o f milk constitu- ents: A pplication for m icroencapsulation of oils in spray -dried emulsion -A m i nireview . Dai r y Sci. Technol. , 2 010,10(3):136-147. ) ( []张学鹏.红花籽油微胶囊的制备、性质及其应用研究 [D].郑州:河南工业大学,2013. ) ( .[6] 冯怡,刘怡,徐德生.微囊防潮效果影响因素及其机制探讨]中国中药杂志,2007,32(14):1409-1412. ) ( [ 7] L ay H ui T an, L ai W ah C h an, Paul W a n Si a Heng. Al g inate/starch c omposites as wall material t o a chieve microencapsulation w i th h i gh o i lloading D] . Journal o f Microencapsulation,2009,26(3):263-271. ) ( [B] Mohammad Ho j jati, S e yed Hadi Ra z avi, Ka r amatollah Re z aei,et alSpray drying m icroencapsulation of natural canthaxantin using soluble .soybean polysaccharide as a carrier [. Mi croencapsulation of Can-thaxanthin,2011,20(1):63-69. ) ( [9] Mortaza Aghbashlo, Hossien Mobli, A shkan M adadlou. I n fluence ofwall material a nd i n let D rying drying a i r temperature on the microen- capsulation of fish oi l by spra y dryin g . F ood Bioproces s T e chnol, 2012 ( 25):796 - 804. ) ( [10]朱卫红,许时婴,江波.微胶囊薄荷油的制备及其热稳定性的研究叨.食品与机械,2006,22(5):32-39. ) ( [11]韩丹.微藻油微胶囊制备及贮藏稳定性研究[D].南昌:南昌大 学,2005. ) ( [12] Masoud N ajaf Najafi, R assoul K a dkhodaee, Se y ed Ali Mor t azavi. Effect of drying p rocess and w a ll m a terial on th e pr o perties of en c ap- sulated cardamom Oi l []. Food Biophysics , 201 1 ( 6) : 68- 7 6 . ) ( 完 )

关闭-

1/5

-

2/5

还剩3页未读,是否继续阅读?

继续免费阅读全文产品配置单

北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《微胶囊化棕榈油中品质分析检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《微胶囊化棕榈油中品质分析检测方案 》用到的仪器有食品热量成分检测仪-卡路里分析仪、JWP-食品热量成分检测仪Calory Answer。

我要纠错

相关方案

咨询

咨询