就读生命科学相关专业的人可能还记得,画图是普通生物实验常见的指定作业。第一次使用显微镜时要画出显微镜下所看到的细胞、草履虫,或其他微生物,图画往往是实验报告的必备项目,有些甚至要求不能直接画线,只能聚点成线。

大家与生物学初次相遇时,印象最深刻的事情是什么?17世纪英国自然哲学家虎克(Robert Hooke, 1635–1703)所画的软木栓细胞?记得那据说看起来像蜂窝的黑白格子图吗?

对摄影技术发达的当代人而言,手绘能力的要求显得不可思议——那不是又慢又不精准吗?毕竟人怎么能够跟机器竞争呢?但是,不只虎克身为自然的研究者须具备起码的绘画能力,20世纪的生物学训练也相当重视绘图。为什么?学生时代很少人会去思考这个问题,只有在回顾历史时,才慢慢思索绘图作为一种训练背后可能的意义。

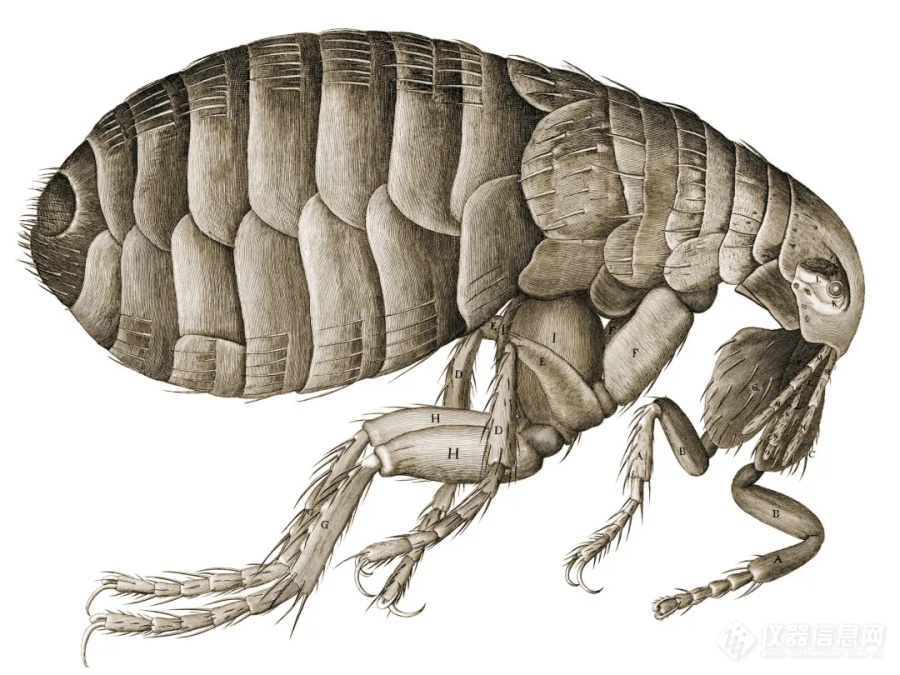

实际上,图像在科学史中具有关键的重要性——图像不仅引发人们对自然的迷恋,也是自然的再现,是事实的证明。虎克的显微图志是显微镜下所看到的生物图像,其中有些图像对当时的人如此的陌生与怪异,不管是像蜂窝的软木栓细胞、长尾管蚜蝇的头、跳蚤,还是蜘蛛,在显微镜底下看来非常超现实,简直就是古代的科幻影像,难怪会引起怀疑。然而,虎克的图像不仅是自然现象的证明,是知识生产的方式,也是虎克观察力的证明。

虎克之后,图像的重要性有增无减。19世纪下半期之后,图像成为展现客观性的重要方式。再看另外一个例子,英国18世纪的妇产科医师威廉.亨特(William Hunter, 1718–1783)请画家画了不少妇产科的精致解剖图,详细呈现生产过程的机制。从这些图片可以看到,亨特透过画家想要传达的讯息——客观地呈现生产的生理机制,因此我们看到不同阶段子宫与胚胎的精确位置,连孕妇的骨骼与肌肉的纹路都画得非常仔细。

为了建立客观性,除了子宫的构造之外,内容是被截断且独立的骨盆腔,观者无法知道孕妇是谁,也没有周遭环境的描绘。简单来讲,这些图的构图策略是相当去脉络化的,也正因为如此而把子宫与胎儿打造成研究的对象,或者说是一种客体化。去脉络化是建立在普遍化的预设上,也就是说,这个图企图代表所有的子宫,并且主张生产的机制也是放诸四海而皆准的原理。

直到20世纪绘图仍在生物学作业中占据着重要位置。透过绘图,生物学生学习如何观察自然、如何再现自然、如何创造(生产)知识。在手绘图被摄影取代之前,生物学学生的学习是相当身体化的,他们要学习让手能够把眼睛所看到的呈现出来。在这个意义之下,他们的训练与画家的训练非常相像。

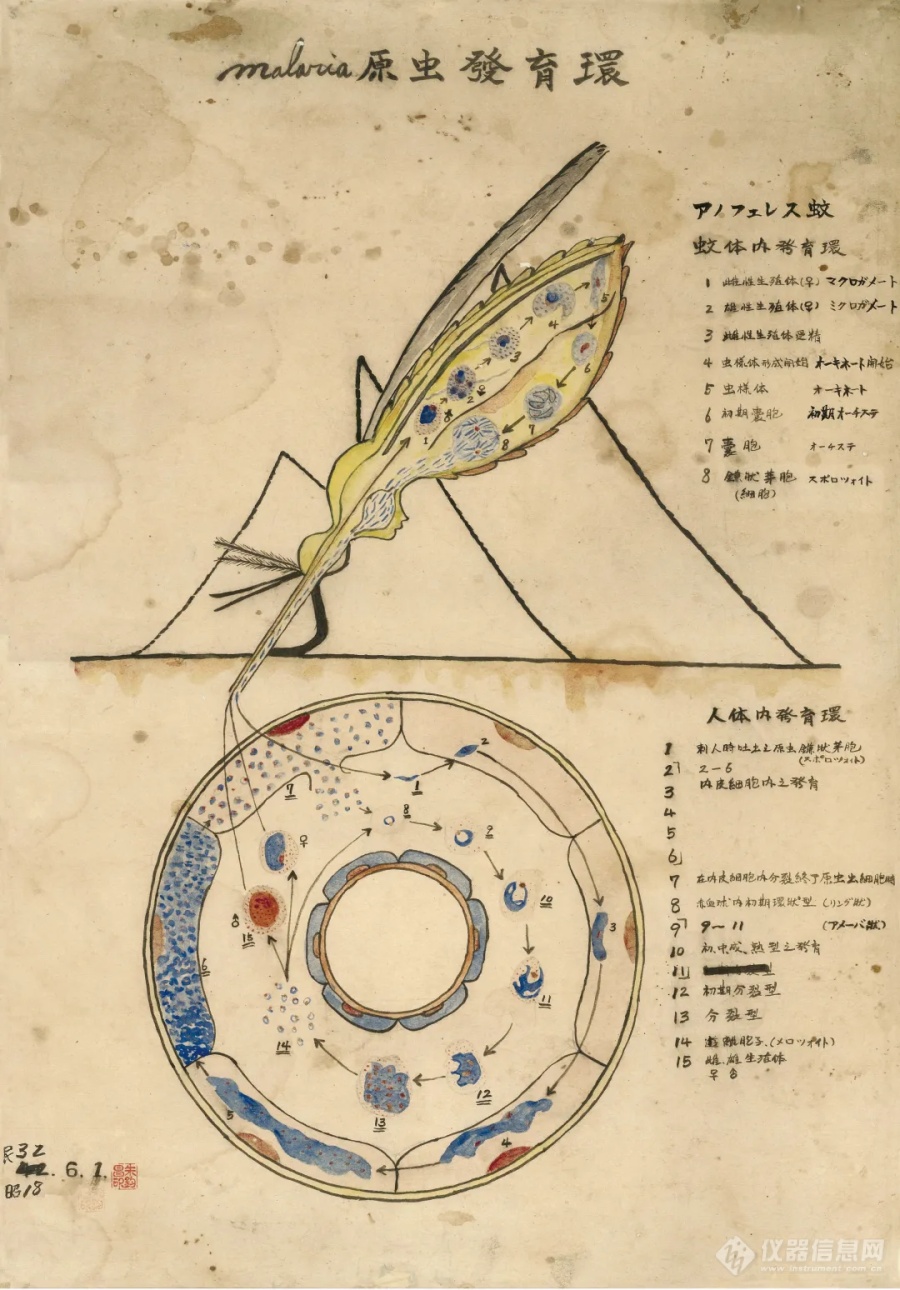

如此的文化似乎也跟着科学知识的全球化来到亚洲。例如,日本帝国大学热带医学研究所的疟疾防遏技术员讲习班学员朱钧昌,他出身贫寒,幸运地考上疟疾防遏技术员讲习班,所领到的生活费让他足以安家,因此非常珍惜。

他所绘制的疟蚊图详细而精美,我们不仅可以感受到他珍惜他所拥有的机会,也可以观察到他对科学知识的追求,企图忠实地呈现疟蚊的型态与行为忠实地呈现疟蚊的行为(如叮咬时呈45度角)。这样的图也让观者看到疟蚊叮咬人的模样,以及了解疟蚊与疟疾原虫的关系。也就是说,疟疾被具体化成为可以理解的知识。

又如,人类对于病毒的理解也是仰赖能把病毒视觉化的电子显微镜(electron microscope)。在1930年代之前,病毒的定义都是负面表列的方式,它不是细菌、是无法生存在生物体之外的、是微小而无法看见的。直到1950年代由于电子显微镜技术的发展,让病毒研究有了新的突破,也就是病毒的具象化证明了它的存在,成为可研究的对象。

电子显微镜所产生出来的病毒影像形成了新形式的病毒知识,因而促成了关于病毒定义的典范转移。此外,也了解病毒繁殖的隐蔽期,以及病毒的分类与命名。电子显微镜技术促成了病毒的可见性,影响相当深远,如果没有这个视觉化的历程,今日流感的分类与防疫措施恐怕都难以进行。

上述的例子,无论是虎克、亨特,还是朱钧昌,多多少少都遵从类似典范的知识生产模式——描绘自然、再现自然,较少介入自然。当代主流生命科学的知识生产则不然,以实验为主的知识生产就是基于自然现象的操纵。

另外,图像在当代的生命科学知识生产仍然占有重要性,但是已经不是手绘图像,而是摄影,且通常是数码摄影。这种种的条件孕育了当代生命科学研究的一个特殊现象——论文造假的主要手段是在图片上动手脚。这样看来,有图未必有真相。

强调手绘图的过去与充满各种数码影像的今日,两者在科学家养成与知识生产的面向上有许多差异,但是图像依然非常重要。